José Luis Trueba Lara

El cacao y el chocolate son pecaminosos. En el siglo XVI y los primeros años del XVII, cualquier sacerdote de buen juicio tendría justificadas razones para sospechar que éstos se encontraban entre las posibles causas de tres de los siete pecados capitales que emponzoñaban las almas de los habitantes del reino: la avaricia, la lujuria y la gula de los antiguos mexicanos y los flamantes novohispanos quizás estaban relacionadas con ese grano y esa bebida. Es cierto, en los textos de los cronistas de Indias, en los libros que dan razón y cuenta de las peculiaridades del Nuevo Mundo, y en las obras de teología existen vestigios de esa mirada que atisbó vestigios luciferinos.

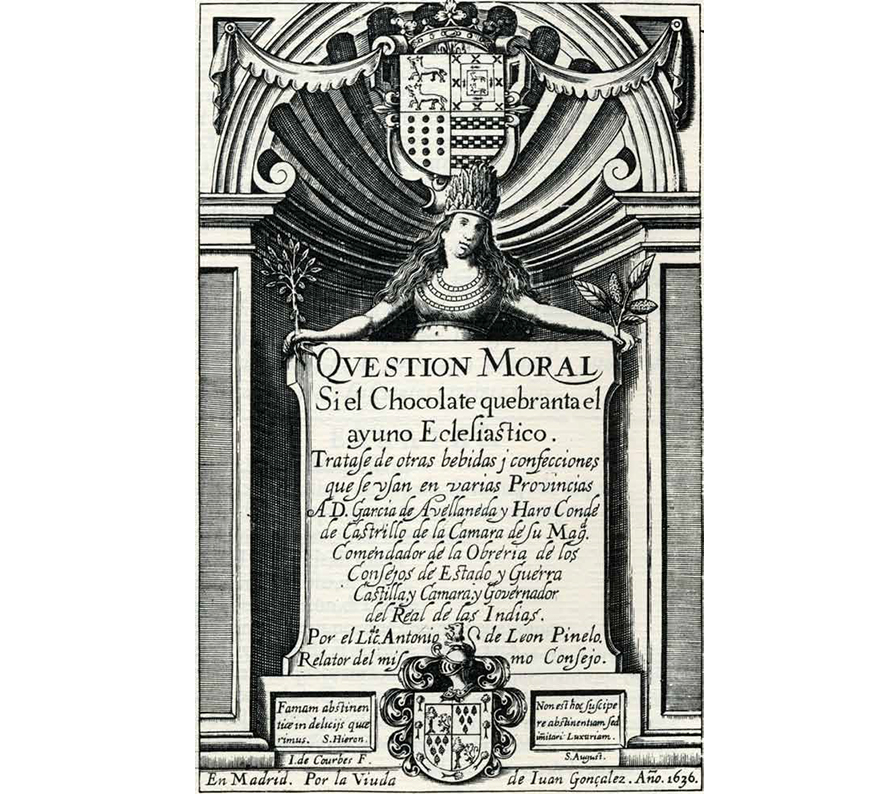

A pesar de la posibilidad endemoniada, los preocupados autores de aquellos textos –siempre lejanos de los avariciosos, los lujuriosos y los golosos que se regodeaban con el cacao y el chocolate– nunca tuvieron el valor suficiente para publicar una condena absoluta. En el fondo, el cacao y el chocolate no eran tan peligrosos como los hongos, el peyote o el pulque que usaban los adoradores del Diablo, como podemos ver en el Tratado de hechicerías y sortilegios de fray Andrés de Olmos. Justo por esto, la prohibición de su consumo podía quedar al pendiente, aunque la preocupación por algunos hechiceros de poca mota y los excesos de sus degustadores se mostraría en más de una ocasión. No en vano, muchos sacerdotes trataron de evitar que se bebiera chocolate durante la misa, y tampoco fue causal que, en 1636, la viuda de Juan González imprimiera la Qvestión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico de Antonio León Pinelo, una obra que – al decir de uno de los dictaminadores eclesiásticos que autorizaron su publicación –contribuiría a la observancia de las penitencias, “porque ha tiempo que nuestros pecados sólo contribuyen al quebramiento de la norma”.

Portada del libro Questión moral, si el chocolate quebranta el ayuno ecleseástico, 1770. Museo Nacional del Prado, Madrid.

Portada del libro Questión moral, si el chocolate quebranta el ayuno ecleseástico, 1770. Museo Nacional del Prado, Madrid.

A golpe de vista es difícil suponer que el cacao pueda llevar a los hombres a la avaricia. Nada más lejano de nuestra idea de la riqueza que los oscuros granos que se transforman en chocolate. La avaricia –estaremos de acuerdo– es un pecado con prosapia y lejano de los alimentos: versículo tras versículo, los evangelios sostienen que la pobreza garantiza la obtención de un buen lugar en el Reino de los Cielos. Si bien es verdad que la prédica de esta virtud atraviesa los Evangelios, el autor de la primera imagen de la avaricia como pecado capital fue Pablo de Tarso, quien no dudó en señalar que “la raíz de todos los males es el afán del dinero”. Así, con esta idea de la cabeza, los teólogos cristianos se aprestaron a combatirla, pues la avaricia –agazapada en la frugalidad y el propósito de proveer– confunde a los hombres haciéndoles suponer que sus acciones son virtuosas, sin darse cuenta, como advierte Prudencio en su Psicomagia, de que “el malvado demonio encuentra en ellos alegres víctimas, felices de no vivir con sus cadenas”.

Si los nexos entre la riqueza y la avaricia son indubitables, los vínculos entre el cacao y este pecado también lo son. Tan es así, que Pedro Mártir de Anglería en sus Décadas del Nuevo Mundo señaló esta unión de una manera precisa: “[Los habitantes del Nuevo Mundo] tienen dinero y yo lo llamo así por [la] avaricia y [la] usura con que se busca obtenerlo, [aunque] para ello no es necesario abrir las entrañas de la tierra, ni acudir a los hombres avariciosos que lo poseen y lo codician […]; [los indígenas] tampoco corren el riesgo de perderlo en la guerra, ni de que vuelva a los antros de la tierra y a las cavernas […] como lo fazen el oro y la plata. No es dinero riesgoso, pues crece en los árboles”.

En efecto, las almendras del cacao eran moneda de curso corriente en el México antiguo y sus equivalencias –aunque nunca han quedado del todo claras– se muestran en una gran cantidad de documentos del siglo XVI; Sophie y Michael D. Coe nos dejan ver que con un grano de cacao podía comprarse un aguacate maduro, un jitomate de buen tamaño, un zapote grande o un tamal.

José María Oropeza, El bebedor de chocolate, 1891. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.

José María Oropeza, El bebedor de chocolate, 1891. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.

El dinero que crecía en los árboles pronto avivó la avaricia, y los falsificadores de cacao comenzar a hacer las suyas. Según relata fray Bernardino de Sahagún, algunos tostaban las semillas viejas y secas para que parecieran nuevas y frescas, otros las sumergían en agua para que se hincharan y ganaran lustre, unos más las horneaban en ceniza caliente y las cubrían con greda para que parecieran gordas y nuevas. Por supuesto que no faltaban los que mezclaban las “menuditas o pequeñitas” con las robustas. La falsificación de los granos de cacao es una prueba fehaciente de que la avaricia se enquistó en las almas de los naturales del Nuevo Mundo, ellos estaban dispuestos a todo con tal de acumular fortunas cacaoteras, aunque sus caudales difícilmente serían tan grandes como los de sus soberanos. Sabemos gracias a fray Juan de Torquemada que Nezahualcóyotl gastaba cerca de 2.74 millones de granos de cacao al año, mientras que su primo Moctezuma Xocoyotzin guardaba en sus almacenes poco más de 960 millones de granos, según datos de Francisco Cervantes de Salazar en su Crónica de Nueva España.

Las morbosas ansias de poseer almendras de cacao no fueron privativas de los indígenas; los conquistadores tampoco tardaron mucho tiempo en ser presas de la avaricia cacaotera. Según se cuenta en la Crónica de Nueva España, el inefable Pedro de Alvarado –ayudado por un tal Alonso de Ojeda y cincuenta sirvientes el palacio de Moctezuma– asaltó las bóvedas reales y se llevó poco más de 43 millones de granos de cacao. Sin duda, éste es uno de los hurtos más cuantiosos que se realizó del dinero que crece en los árboles, quizá sólo superado por los piratas ingleses que atacaron Huatulco para llevarse más de cien mil cargas de grano, incidente relatado por José de Acosta en su Historia natural y moral de las Indias.

Nöel Le Mire, El miedo, siglo XVIII. Sterling and Francine Clark Art Institute, Massachusetts.

Nöel Le Mire, El miedo, siglo XVIII. Sterling and Francine Clark Art Institute, Massachusetts.

El sacerdote del que hablaba en las primeras líneas no dudaría en señalar que el robo cometido por Pedro de Alvarado muestra claramente al cacao como causa de un pecado capital, pues la avaricia siguió el hurto. Y, por si esto no fuera suficiente, él también nos podría decir que a la avaricia siguieron la envidia de los pobres falsificadores y la soberbia de los poderosos, quienes –como dice Bernal Díaz del Castillo– bebían cacao en “copas de oro fino”.

Los primeros cristianos –con Pablo de Tarso y Agustín de Hipona a la cabeza– aborrecían la lujuria y pronto la convirtieron en pecado capital. Según ellos, los cuerpos entrelazados eran una afrenta a Dios, pues los amantes inexorablemente divinizan a sus parejas, y eso abría la posibilidad de que sus almas se perdieran por desobedecer el primer mandamiento establecido en el Éxodo: “no tendrás dioses ajenos”. Así, la única excusa que podía tenerse para la actividad sexual era la procreación, aunque ella también tenía sus riesgos: debía realizarse sin deseos ni ansia de placer, y los hijos tampoco debían ser más amados que Dios. Por obvias razones, todo lo que incitaba la lujuria –lo mismo la pornografía que los afrodisiacos– debía ser perseguido a sangre y fuego.

En cuanto al cacao y el chocolate, el Demonio enseñó los cuernos en la segunda mitad del siglo XVI y ambos- junto con algunos otros productos de las Indias– revelaron su verdadera y lúbrica naturaleza. Francisco Hernández, el protomédico del rey Felipe II que llegó a Nueva España en este momento, descubrió que si al chocolate se le agregaba hueinacaztli, tlilxóchitl y mecaxóchitl, la bebida se convertía en un afrodisiaco de cierta efectividad. Pero, contra lo que podría suponerse, este hallazgo no fue tan peligroso: el cacao y el chocolate puros no exaltaban los apetitos carnales. Por lo tanto, para salvarse de la lujuria bastaba con tomarlo derecho o sin las especias que lo convertían en una bebida luciferina. Los novohispanos –cuando menos de momento– podían vivir casi tranquilos: el chocolate que servían a la menor provocación no necesariamente los llevaría al templo de Venus, aunque con toda seguridad sí los conduciría al infierno debido a la avaricia y la gula.

Jean Baptiste Charpentier, La familia del duque de Penthièvre o La taza de chocolate, ca. 1786. Palacio de Versalles, Francia.

Jean Baptiste Charpentier, La familia del duque de Penthièvre o La taza de chocolate, ca. 1786. Palacio de Versalles, Francia.

Los descubrimientos del protomédico fueron confirmados por otros autores de los siglos XVI y XVII: los hechos que se atestiguaron durante la Conquista y los hallazgos de los científicos probaron de manera casi indubitable que el chocolate mezclado sí era un afrodisiaco. Bernal Díaz del Castillo sostenía que los nobles lo bebían para “tener acceso con mujeres”, mientras que el celebérrimo doctor Juan de Barrios estaba plenamente convencido de que , si al chocolate se le agregaba pimienta de Chiapas o de Tabasco, la bebida resultante era “provocadora [de] algún tanto de lujuria”.

La mezcla del chocolate con flores, hierbas y especias no era la única manifestación de sus vínculos con la lujuria y las artes demoníacas; Gonzalo Aguirre Beltrán nos permite saber cómo, durante los tiempos del Virreinato, los hechiceros y los brujos también lo utilizaron para conseguir ligaduras amorosas gracias a las pócimas que preparaban con semen o menstruo, aunque, como podemos constatar en los documentos de la Inquisición resguardados en el Archivo General de la Nación, en algunos casos ellos empleaban baba con sapo que, al parecer, era muy buena para “atontar a los hombres” . En otras ocasiones, el cacao se utilizó como un elemento que permitía crear talismanes, justo como lo hizo el mulato Mateo de Maedos quien “enterró una tinajuela” con “ajos, romero, chile, chocolate, contrayerba y dos abujas (sic) en cruz”, con el fin de que el mal que le desearan se quedara atrapado en el amuleto.

Para desgracia de los lascivos y los hechiceros, las ideas de Francisco Hernández y sus seguidores –al igual que los talismanes y las pócimas- no llegaron muy lejos y terminaron siendo refutadas por miles de experimentos. Tan es así que, en el siglo XVIII, Voltaire no tuvo más remedio que dar cuenta de su incapacidad afrodisíaca en su Diccionario filosófico, donde se afirma que “durante mucho tiempo se creyó que el chocolate reanimaba el vigor dormido de nuestros padres que habían envejecido prematuramente. Pero, ¡ay!, ni veinte tazas seguidas de chocolate son capaces de reanimar al que perdió sus fuerzas”.

Charles-Joseph Natoire, Luisa Ana de Borbón-Condé, madmoiselle de Charolais, siglo XVIII. Palacio de Versalles, Francia.

Charles-Joseph Natoire, Luisa Ana de Borbón-Condé, madmoiselle de Charolais, siglo XVIII. Palacio de Versalles, Francia.

Han pasado casi quinientos años desde la primera vez que el Demonio se mostró en el cacao y el chocolate. Hoy, muy pocos creen en él y las discusiones de aquellos tiempos se miran como una curiosidad, como los vestigios arqueológicos de un discurso y una mirada que nada tienen que ver con la nuestra. Sin embargo, la gula aún ronda al chocolate, sólo que, en vez de perder su alma, los pecadores enfrentan castigos mucho más complejos y sutiles: sus actos no ofenden a Dios, pero su transgresión es “una afrenta para los actuales patrones de belleza y salud, el precio del pecado ha cambiado y actualmente implica una versión del infierno en la tierra: la compasión, el desprecio y la repugnancia de los demás mortales”, diría Francine Prose en su libro sobre la gula.