La mirada es el puente que nos vincula con los otros, que nos permite reconocerlos como humanos y que hace que ellos también nos reconozcan. Por eso se cifran en ella tantos enigmas. Pero cuando se trata de la mirada de una máscara, las interrogantes se multiplican. ¿Qué historias se escriben alrededor de sus ojos? ¿Por qué suelen contemplarlos con gestos perturbadores?

El ojo del huehue, o de Dios, o de la Virgen, o del Niño Jesús, con su iris perfecto, sale del fuego y mira asombrado al artesano que lo vio nacer. Luego es colocado con las tenazas sobre la lámina de metal, donde espera impaciente su par. El artesano estira y corta el cristal como quien juega con el agua. Dota de color al nuevo ojo de un movimiento que se antoja mágico, e introduce después un hilo negro de cristal entrecruzado para formar el iris cuyos rayos define, al fin, la mirada.

Los ojos de las máscaras de los huehues y de las figuras religiosas, como la religión misma, son un invento del hombre ¿Quién se atreve a elaborar por igual la mirada de aquellos a quienes adoramos y de la de aquellos a quienes tenemos? Un ángel tal vez, o un demonio, o un representante de la Iglesia, o quizá, por qué no, un reconocido creador de arte sacro. Si así lo fuera, qué placer encontrar en el vidrio la disciplina del cielo. Pero no. Los ojos que nos miran apacibles o risueños desde una virgen o desde la máscara previenen, en México, de una disciplina profana, la de pequeños talleres familiares en el pueblo de Cuauta, Tlaxcala, en las que no se utiliza como materia prima polvo celestial, sino lo que solemos considerar simple basura: frascos blancos para el globo ocular; envases de vidrio para los iris de distintos colores.

En manos de los artesanos de Cuaula, aquello que en el mundo considera desperdicio se convierte justamente en su contrario, en el eje de la vida social de pueblos y ciudades, en motivo de devoción y regocijo. Los ojos con expresiones tan distintas -de recogimiento y benevolencia unos, de alegría y desenfreno otros- son los mismo, ecuación perfecta de un mundo dual en que sólo el contexto, es decir, la escultura o la máscara, y nuestra mirada, hacen que nos inclinemos por una u otra emoción.

Los productores de Cuaula no son artistas consagrados, ni pretenden serlo. Pero se esmeran tanto en su oficio, que viven de dicha actividad gran parte de las familias de la localidad desde hace ya varias décadas. No sabemos por qué en esta región, se diría que lejos de todo, se asentó la industria del ojo con la perfección propia de los talleres del barroco. El pueblo de Cuaula, limpio y discreto, dista de ser un prototipo de villa italiana. Pero es aquí, en medio de la tierra árida, entre magueyes y nopales, donde están los talleres y las manos hábiles de los artesanos de quienes depende el estado de ánimo de los mundos paganos y religiosos. Viven a unos kilómetros de la pirámide circular de Tecoaque, cuya forma prehispánica parece haber inspirado la manufactura del ojo del mundo novohispano.

De 55 años y manos grandes. Crescencio Ribera es uno de los principales artesanos de Cuaula. Su taller es un pequeño cuarto donde él y su mujer elaboran los ojos de manera artesanal, ayudados sólo por un soplete, unas pinzas y un tanque de oxígeno. Aprendió el oficio de su padre a quien, asegura, “de tanto hacer ojos se le acabó la mirada”. Empezó a trabajar a los quince años, justo cuando su padre observó que “los ojos de Dios también servían para las máscaras de carnaval”. A pesar de que, hoy día, se dedican a esa labor alrededor de 20 talleres de Cuaula, pocos artesanos saben hacer ojos “rayados”, especialmente de la familia Ribera: “Nosotros trabajamos el ojo de distintos tamaños y sobre pedido; el liso, el que no tiene las rayas de iris, sale más barato, pero se ve menos real”. Tan notable oficio ha ido en aumento en la región, e incluso los ojos son exportados a Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas y el Distrito Federal. Según don Crescencio, el taller le deja al mes lo necesario para sostener a su familia, y además le permite dedicarse también a la cría de conejos. Pero su objetivo final son el azar y la muerte: la navaja del gallo enterrada en su enemigo. Su verdadera pasión está en la pelea de gallos. Le apuesta al Colorado domingo tras domingo. La mirada del artesano está, así, puesta en la sangre del animal y en la adrenalina del juego. Sólo a un hombre como éste, imagino, que se sabe tan poderoso como para manipular a diario la mirada del bien y del mal, puede asignársele la milagrosa tarea de mirar por otros.

No nos acercamos a las demás factorías como para proponer hipótesis generales, pero podemos deducir que en México existe una demanda de ojos de cristal que nos indica la permanencia de las festividades de carnaval. El aumento de la población y muy probablemente también los ingresos de los cruceros canalizados hacia la fiesta, conservan esta tradición que permite la subsistencia de un pueblo que alterna la producción artesanal con la maquila de playeras.

Pero los ojos de cristal no son el único añadido para las máscaras y esculturas que se producen en la zona. A éstos habrá que agregar las pestañas que los acompañan: proviene del pelaje de cuero taurino, seleccionado especialmente en los rastros y vendido en fragmentos, para que la mano experta del artífice depile una a una las pequeñas hebras. Existe una variante popular también tlaxcalteca: máscaras de carnaval miniatura con párpados movibles de hueso de capulín, ojos de vidrio y pestañas de pelo de toro.

La amplia demanda de ojos y pestañas tiene sus raíces siglos atrás, en la época del Concilio de Trento (1534-1592), con el Decreto de las imágenes, a partir del cual la Iglesia católica encuentra en la pintura y escultura de bulto la nobleza moral y el valor pedagógico para “la visualización a través de las imágenes de los misterios del dogma y de la historia del cristianismo”. Y es que, como se sabe, en respuesta a la prohibición del culto a las imágenes por parte de la Reforma protestante, los católicos fomentaron la enseñanza del Evangelio a partir de ellas. Este impulso, justo con el desarrollo de la piedad popular y la superación de las formas cortesanas del Renacimiento, dio origen, sobre todo en España e Italia, a lo que conocemos como estilo barroco.

Desde mediados del siglo XVI y hasta el siglo XVII, en España, la retablística y la imaginería policromada se convirtieron en el principal mecanismo de comunicación de la Iglesia con sus fieles. Los escultores buscaban dotar a las obras con elementos que las hicieran parecer humanas, pero con atributos sobrenaturales. Por eso los rostros y las partes desnudas de estas piezas debían estar debidamente encarnados. En paralelo, es decir de María del Rosario Fraga, la imitación del natural llevó a la utilización de postizos y de elementos añadidos, ajenos a la escultura y a la pintura.

Sobre la mesa del taller de imágenes, como células que se reproducen a sí misma en espera de formar algo nuevo, los ojos dejarán de ser sólo cristal, mirada errante, para integrarse a un rostro. En taller de Enrique Martínez, en la Ciudad de Puebla, está ubicado en el traspatio de su tienda de artículos religiosos, y opera aún bajo los ancestrales sistemas familiar patriarcal y de maestro-aprendiz. Ahí las caretas recién talladas en cedro o madera esperan su turno. Al fondo un Cristo parece observarlas; la Virgen María, con su manto deslavado, permanece en espera de una nueva mirada ante la urgencia de las máscaras que ha de entregar el artesano en el mes de febrero a los indígenas de las poblaciones de Resurrección y Canoa. Luego de la talla, en la que las gubias se introducen en el tablón como si fuera barro, viene el lijado que perfecciona las facciones del rostro y lo deja listo para el encarnado: proceso que da color, expresión e identidad a la máscara. Para ello se prepara la madera con una mezcla de agua y cola, se le aplican varias capas de yeso refinado y se procede a pulirla. La pieza “en blanco” es sellado con un compuesto que se elabora a base de óxido de calcio quemado y aceite, que impide que el encarnado se absorba. El color de la piel se logra con una pasta de óleo, óxido de plomo, aceite y pigmentos en polvo.

Para lograr una mayor calidad en el encarnado, las piezas deben pulirse. Gracias a este proceso se borrarán las huellas del pincel y se resaltarán los “frescores”, es decir, los efectos de luces y sombras -imposibles de lograr con pinturas industriales y sopletes-, que decoran áreas como las mejillas, los párpados y las sienes de las máscaras. Entonces el artesano toma la pieza con delicadeza e introduce a presión, por el reverso, los ojos de cristal, azules o verdes, que parecen abrirse por primera vez. Así el vidrio y el desperdicio se integra al reto de una fiesta. Luego se pegan las pestañas y se recortan las cejas por donde el huehue podrá mirar. Por último el artesano delinea la boca. El nuevo personaje le sonríe a su artífice como a un padre.

Las máscaras, todavía frescas, tomando el sol, sorprenden por su tersura de su piel y la benevolencia de su mirada. No hay en ellas muecas burlescas o pendencieras. Sus rasgos son más parecidos a los de los santos que a los de los demonios callejeros. Pero ese rostro y esos ojos todavía no pertenecen a nadie, hasta que la careta se sale siguiendo la piel de los jóvenes de San Miguel Canoa. Dice el huehue Miguel Sánchez: “Para nosotros, la máscara representa a los españoles. La gente indígena nos disfrazamos de ellos sólo para burlarnos. Es como decirles: “Tú tienes la cara rosa y bonita, yo también puedo tenerla y hasta más hermosa”. La mirada del español, detrás de la cual está la de un indígena, se convierte en el carnaval en la del conquistador, que es, de acuerdo con el imaginario de Canoa, piadoso y magnánimo, es decir, como lo fueron sólo los frailes franciscanos que llegaron para catequizarlos. En esa metamorfosis se desvanece la antigua herida de la Conquista.

Ser en otro es un deseo antiguo, tanto quizá como el sexo o el amor, si se quiere llamarlo así. La concepción de la vida en el mundo prehispánico no extrapola el bien del mal, lo femenimo y lo masculino, la noche y el día, la vida y la muerte, el humano y su nahual. Quizá por eso en este pueblo nahua se toma con absoluta naturalidad asumir el papel del otro. El conquistador en estas tierras es un muchacho de secundaria, o un obrero, o un albañil, los demás son campesinos y alguno de ellos prueba su suerte como tragafuegos. Eso sucede por la mañana, pues a partir de las siete de la noche y hasta la madrugada ensayan para ocupar el papel de colonizador durante el carnaval. Visten pantalón negro, camisa blanca, capa de terciopelo bordada; llevan sombrero, ya sea una gorra caqui o la prestigiada tejida, con luces y plumas de avestruz pintadas e iguales a las que porta el arcángel San Miguel de la parroquia. Charreteras entrecruzadas al estilo revolucionario y pistola en cincho les adornan el pecho, la espalda y la cintura. Si el danzante es padre de familia se amarra al cinturón un muñeco o juguete que representa a cada uno de sus hijos, como promesa de que en el futuro ellos también formarán parte de la cuadrilla. Por último, para protegerse la cara, los danzantes se colocan un esbozo de luchador sobre el que va la máscara. Es ahí, en el paraíso del carnaval, donde los ojos de Cuaula adquiere no sólo un rostro, sino también un cuerpo. Pero la razón de ser de estos ojos aún no culmina, les falta algo más: tener a quién contemplar y también ser contemplados. Y eso sólo sucede cuando la mirada del conquistador se posa en el suculento cuerpo de La Malinche, que desde luego es otro de ellos.

Para los hombres de Canoa transformarse en La Malinche es un honor. La Malinche, el volcán, es aquí la madre y el padre de todos, pues de ella depende la lluvia y la siembra. Desde tiempos ancestrales, según documentan los trabajos de Hugo Nutini y Guillermina Meaney, es costumbre en ese pueblo y en otros de la zona, dedicar ofrendas a la montaña para que esté contenta y mande la lluvia. Las mujeres le preparan su ropa, que es similar a la que usan los jóvenes para convertirse en las señoras del carnaval: el listón rojo, la falda tableada, el mandil, la enagua, los zapatos, el rebozo y los aretes. Y los mayordomos suben a entregarle estas prendas en “lo más profundo de la cueva”. Penetrada, La Malinche obsequia el agua.

Y aquí estamos, en un cuarto de block, esperando que Juan Zepeda deje de ser el muchacho que conocimos para convertirse en la Madre de México. La televisión prendida, la trenza para el baile colgada en la pared, una cama, dos altares: uno dedicado a la Virgen de Juquila y al Niño Jesús; otro a la Santa Muerte, con sus flores y una manzana. El huehue, un joven cabrerizo, delgado, varonil, plática mientras plancha. Sus papás tienen un rancho de animales, dice; su hermano es maestro albañil. Él hace ropones para Niños Dios y también trabaja en el campo. Sale un momento del cuarto y regresa con las medias puestas y el torso desnudo. Lo de las medias es un arte: van cinco pares juntos, uno tras otro. Al subirlas, la cintura de este joven se aprieta hasta dejar de ser la de un hombre. Pero su espalda morena y sus brazos fuertes como los de un minero todavía no se transforman en los de una mujer. Parece aún una especie de minotauro con extremidades femeninas. Se coloca la enagua primero, después la falda a cuadros, el mandil bordado y bien apretado para que también marque la cintura. Se sienta, para poder introducir sus toscos pies en los zapatos de pulsera. Y éstos entran a presión. Nos observa desafiante desde su rostro indígena, el pelo negro y lacio, la mirada dura. Se abrocha el sostén con una agilidad envidiable: el relleno, de hule-espuma, va compactado en una bolsa de plástico que se engrapa al sostén para evitar problemas con el movimiento. Después de jugar con la blusa de holanes como si se tratara de un abanico, ésta se pega a su cuerpo. Pero sigue siendo un hombre: lo delatan sus corpulentos brazos, sus manos hechas al trabajo con la tierra y, desde luego, su rostro. Unos largos guantes blancos cubren sus manos que entonces dejan de ser de un joven para convertirse en las de una damisela. Luego coloca sobre su cara un antifaz con chaquiras que le cubren cara y cuello, se amarra la trenza con un resorte e instala sobre su cabeza un sombrero tejano con una pluma. Nada que haya de aquel campesino. Le cambia la mirada justo al salir del cuarto para recorrer en tacones las terracerías de Canoa rumbo al centro, donde se encontrará con su pareja.

Pero en Canoa el centro no existe. La Iglesia y el palacio municipal se encuentran de espaldas, como también están el poder civil y el religioso. Aquí ocurre una carambola de siglos y de sueños: las casas de adobe y baño de temazcal junto a las de block, el transporte de atracción animal y las combis, los cantos religiosos y los sonideros, los vendedores de pequeñas cosechas y la maquila, hombres y mujeres descalzos y muchachos de tenis, las alfombras de flores en la capilla y los montones de basura en la barranca, de diezmo y el trabajo en el norte, los carboneros y los ecologistas, el cielo y el infierno. Paradójicamente, de esa anarquía se desprenden el orden y la perfección del carnaval, de cuya organización emana una especie de poder civil. La forma del evento, la compra de la ropa o su manufactura y el gasto de la música son colectivos. La autonomía del carnaval abre un espacio social propio donde la cuadrilla determina su territorio cultural y desafía tanto a la historia real de su entidad como a la imaginaria, se reconcilia con ellas, las funde.

En este reencuentro opera lo que Alfonso Alfaro llama “la economía de la ofrenda”: la razón de ser del trabajo y la producción orientada hacia la fiesta, la cual da sentido a la vida de los participantes y del pueblo entero y coloca a sus organizadores en una situación de prestigio. Las monedas que el tragafuegos invierte, no en mejorar su condiciones de vida, sino en comprarse una máscara, están bien gastadas, ya que él puede adquirir respeto social sólo en la fiesta.

Con el carnaval se abre el tiempo de la pasión y la muerte de Cristo. El martes de carnaval los devotos de Canoa se reúnen en la iglesia para la procesión del Santísimo Sacramento. Ahí están las mujeres descalzas con los rostros cubiertos con sus rebozos tras la figura del Santísimo que se detiene en cada esquina a recibir la oración de sus fieles. Sólo entonces reina el silencio en el pueblo. Terminada la procesión, el Santísimo vuelve a la iglesia y los huehues, que “representan al demonio”, salen de su escondite. La gente se reúne en torno suyo, frente al palacio municipal, en espera de la música. Y comienzan las danzas ensayadas durante meses, en las que, con gestos y súplicas, Hernán Cortés baila y conquista (realmente conquista) a La Malinche.

Este festejo carnavalesco, como la producción de los ojos de vidrio, proviene también de otro tiempo: la procesión de Corpus Christi española que tiene origen medieval, en el que se recorrían las calles luciendo la custodia eucarística. Durante el Renacimiento, a este cortejo se integraron nuevos elementos, plataformas con representaciones; poco después, el folclor tradicional, máscaras, gigantes, danzas y música. Durante los siglos XVI y XVII en el Corpus Christi se desarrolló “una amplia, variada y completa interrelación de elementos festivos, sacros y profanos, divinos y carnavalescos”. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, ocurrió un cambio ideológico que distinguió lo puramente sagrado de los cívico y profano: en 1745 fue prohibido el género carnavalesco en estas procesiones. Pero los ojos rebeldes de Cuaula no hacen caso de prohibiciones y nos ofrecen por igual, siglos después la mirada profana y religiosa. De ese encuentro y de esa ruptura proviene el carnaval de San Miguel Canoa, mestizaje de tradiciones, cruce de miradas y de siglos, en el que este pueblo establece, año con año, su propia redención, ante el beneplácito de sus protectores. La Malinche y el arcángel San Miguel.

Emma Ynes Rizo. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene maestría en Historia de la ciencia y la tecnología por la UNAM. Ha publicado Cuentos de nadie, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: historia de la comunidad ferroviaria en México, 1850-1950. Su último libro se titula De la fundación de la ciudad de Puebla al Museo José Luis Bello y González.

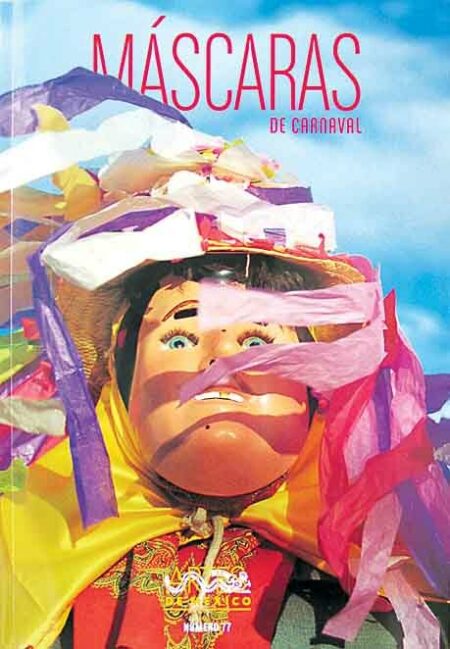

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro Máscaras de carnaval. no. 77. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.