En la noción maya del tiempo se entretejen las mediciones del tiempo cósmico, en el que los astros describen sus caminos, y las del tiempo humano, marcadas por los ciclos de la vida. En sus cómputos se entrelazan varios calendarios en una sofisticada matemática. Aquí conoceremos los rasgos de uno de ellos, el tzolkin, que ha sido utilizado durante dos mil años.

A diferencia de los registros en otras tradiciones culturales, en el mundo mesoamericano el tiempo fue medido simultáneamente con el movimiento aparente del Sol y de la Luna y como una escala humana, o mejor dicho con una dimensión corporal humana, marcada por la vigilia y el sueño, procesos que caracterizan la percepción del tiempo, su duración y su repetición, ya que día a día, o en periodos más largos, su incesante fluir parece marcar ciclos que vuelven a comenzar.

El tiempo de cada individuo tiene un sentido exterior, relacionado con el mundo y el calendario, y uno interior, íntimo, privado, fenomenológico, señala Pablo Antonio Torres Bravo, que se inserta en una concepción social de la temporalidad, por lo que podemos decir que el tiempo es un saber social propio de cada cultura, resultado de la necesidad de estructurarlo, de contarlo, de controlarlo y que conlleva, en todas las culturas y en todas las épocas, una reflexión sobre la vida y sus experiencias, en tanto los cambios se relacionan con contextos, circunstancias y hechos pasados o bien con experiencias o intereses futuros. Esta doble forma de medir el tiempo, con una escala humana y otra cósmica, produjo uno de los instrumentos más complejos y sorprendentes en la historia de los cómputos temporales: el sistema calendárico maya, que integró, registró y articuló el tiempo cíclico y el tiempo lineal en las concepciones mítico-históricas del periodo prehispánico, que a partir del siglo XVI incorporó varios elementos del sistema cronológico occidental, y que aún pervive en algunas regiones montañosas de Guatemala.

Los mayas han integrado el tiempo en su cosmovisión, lo han medido, lo han socializado y también lo han mitificado, en un acoplamiento múltiple, diverso y único en el mundo, cuyos registros hacia el pasado y el futuro sobrepasa los límites históricos de la civilización maya y hoy asombran a propios y ajenos.

Si bien en las lenguas de la familia maya no existe un vocablo que corresponda al nuestro del tiempo, en ellas y en su escritura glífica hay una amplia gama de términos para periodos de distintas dimensiones, en cuya concepción subyace el sistema triple, universal, que constituye la relación presente, pasado y futuro. La mayoría de los textos jeroglíficos mayas que conocemos son de carácter histórico. El complejo sistema de escritura glífica contempla una dimensión temporal cíclica y lineal con periodos que van desde un día hasta miles de millones de años. Los glifos calendáricos constituyen la singular traducción del tiempo y signos, insertados dentro de los textos de las magníficas inscripciones, son registro cronológico que integran el acontecer político de los poderosos señores en los ritmos del universo. El sistema maya de cómputo temporales muestra como características fundamentales:

La existencia de múltiples formas institucionalizadas de medir el tiempo, pues ha usado en distintos momentos calendarios de corta, mediana y larga duración, que han quedado registrados desde el siglo II d.C; alcanzó su máxima complejidad durante el Clásico Tardío, con los beneficios de la escritura jeroglífica.

Poseer distintos ritmos: diarios, semanales, por veintenas, de grupos de 65 días, anuales, cíclicos de casi 20 años y otros de 52, de cerca de 260 años, de poco menos de 400 años, de más de 5128 años y, excepcionalmente, mucho mayores.

Ser a la vez cíclico y lineal. En cuanto a la concepción lineal ha empleado dos fechas-era: una durante la época prehispánica, una durante el Clásico, 13.0.0.0.0 4 Agua 8 Cumkú, y otra a partir del siglo XVI, el nacimiento de Cristo, el año 1 d.C.

Ser una estructura dinámica, pues a lo largo del tiempo ha incorporado, suprimido y sustituido distintos calendarios, aunque ha considerado un elemento constante a lo largo de más de mil años: el calendario de 260 días.

Mostrarse siempre articulado al integrar al menos el calendario de 260 días con el solar, fuese este último de tradición mesoamericana o europea, pues es un sistema flexible y capaz de incorporar nuevas tradiciones alóctonas. Así, desde mediados del siglo XVI está documentado el uso del calendario gregoriano y del zodiaco europeo, de forma simultánea al calendario de 260 días.

¿Pero cómo fue que los sistemas institucionalizados usados por los mayas para medir el tiempo se integraron en uno solo?. En los más antiguos escritos de la época prehispánica se combinaba el calendario ritual con el solar y con la llamada cuenta larga. Más tarde, en poderosas capitales como Palenque, se incorporaron otros calendarios, como la serie lunar, el ciclo de 816 días y los “Nueve Señores de la Noche”. Durante el Posclásico estos últimos cuatro registros se dejaron de usar y en cambio se empleó el ciclo de katunes, cuyo uso persistió hasta la época colonial. Y éste fue sustituido paulatinamente al incorporarse el sistema calendárico europeo, que incluía el zodiaco. Hoy todavía hay comunidades mayas tradicionales que conservan el calendario de 260 días y a la vez emplean el gregoriano corregido, con años, meses, días, el cómputo semanal y la subdivisión del día en horas, minutos y segundos.

El ciclo de 260 días es un calendario exclusivo de Mesoamérica. Se compone de 20 nombres, de dioses, que se combinan con 13 numerales. El orden que presenta, seriado e ininterrumpido, se ha empleado al menos durante los últimos dos mil años en Mesoamérica; conserva la misma estructura en todas las regiones y, donde sabemos, en todas las épocas. Las diferencias locales se refieren a los nombres de los días, expresados en las distintas lenguas del mundo mesaomericano. Es común que los textos que se refieren a la escritura maya prehispánica a este ciclo de 260 días se le llame tzolkin, neologismo creado por el estadounidense William E. Gates, quien lo acuñó en 1921 para evitar el uso del término nahua tonalámatl. Su nombre prehispánico nos es desconocido, pero Eric Thompson nos deja saber que sobreviven algunas denominaciones entre los grupos mayas de Tierras Altas, como cholq¨ij, “acomodo de los días”, es quiché, y utzilahquih, “suerte de los días”, en cakchiquel, que parecen registrar sus funciones.

Es la escritura temporal institucionalizada que podemos considerar dominante entre los mayas, pues su uso está documentado durante más de 17 siglos. Está presente prácticamente en todas las inscripciones jeroglíficas mayas, en particular en el Clásico Tardío, y es la base de los otros sistemas de cómputo, como la cuenta larga y la cuenta corta o las rudas de katunes. Es un elemento constante en los tres códices jeroglíficos mayas que conocemos, llamados Dresde, París y Madrid, por los sitios donde se ubican, y también figuran en documentos coloniales indígenas y españoles. En los últimos dos siglos se ha conservado principalmente por vía oral; en algunas zonas de las Tierras Altas de Guatemala todavía en cuentan los días con este calendario, en particular entre los ixiles y los k´ichés, grupos que aún tienen especialistas religiosos de tradición nativa, los ajq´ijab, “contadores de los días”, quienes lo consultan con fines adivinatorios.

Entre sus características más importantes, podemos mencionar:

Mide el tiempo, lo determina y lo diferencia.

Ha sido el elemento central del sistema calendárico maya.

Tiene elementos cualitativos y cuantitativos.

Tuvo signos jeroglíficos específicos para cada unos de los días.

Los días se conciben como fuerzas vivas, sagradas y personificadas que, como se ha dicho, se combinan con numerales.

Los numerales tienen un valor cualitativo, es decir, cada uno confiere al día una influencia determinada.

Es una institución social de carácter simbólico utilizada como medio de orientación y de saber.

Tiene funciones adivinatorias, no sólo de hechos futuros, sino también pasados.

Es cíclico.

Opera de forma totalizadora y perentoria; la primera cifrada en el suceder de los ciclos y la segunda en el final de cada uno.

Marca rituales individuales y colectivos.

Al estar vinculado con el universo ritual, que supone un tiempo distinto al tiempo ordinario, proporciona discontinuidad al tiempo social.

Está vinculado con el espacio.

Tiene divisiones internas de 65, 52, 20 y 13 días.

Es antropocéntrico.

Es universal.

Es simétrico.

Es sincrónico.

Todavía se conservan especialistas en su uso.

Forma parte del patrimonio cultural inmaterial maya.

Laura Elena Sotelo Santos. Historiadora mexicana con doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM. Investigadora titular en el Centro de Estudios Mayas y profesora en el posgrado en Estudios Mesoamericanos. Sus líneas de investigación son la religión y la iconografía maya aplicada a códices.

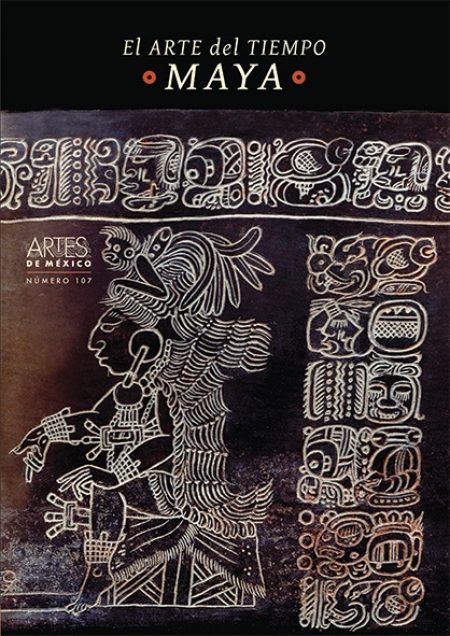

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. El arte del tiempo Maya. No. 107. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.