A semejanza de la nación mexicana el tequila nació mestizo: del agave americano y de los alambiques llegados de Europa portadores de una consonancia arábiga. En este ensayo el autor explora el mundo simbólico que representa este elixir refinado y absoluto, cercano a veces a la perfección, inventado por los terratenientes acomodados, hijos de europeos o de herencia mezclada que contribuyeron a formar la nueva identidad mestiza. Hoy los atributos de México y los del tequila se sobreponen confundiéndose en una sola imagen.

¿A qué sabe el nombre de las cosas? ¿Cómo pueden los labios y la lengua descifrar en un solo instante símbolos densos, historias olvidadas, para ofrecernos, confundidos en un solo placer, tantos cuidados, tantas lluvias, tantos destinos?

El tequila, falsamente inocente, esconde en su materia impalpable y casi invisible a fuerza de pureza signos espesos cargados de la opacidad del tiempo y de la memoria.

México es una fascinante metonimia: un país inmenso y múltiple que usurpa la denominación de una ciudad y de una etnia localmente circunscrita. Si los mexicas formaron una urbe y un imperio, los castellanos edificaron sobre sus despojos una nación de contornos mucho más vastos y de naturaleza mucho más compleja en la que ningún guerrero tenochca podría reconocerse.

En el roce incesante de los siglos y los signos, esa nación ha ido fabricando sus marcas de identidad: emblemas, estereotipos, referencias distintivas; se ha ido modelando una fisonomía que se pretende anterior a todos los recuerdos.

Entre las insignias que la representan hay una que es objeto de consenso: un elixir refinado y absoluto que se acerca en ocasiones a la perfección que pueden lograr las cosas de los hombres.

¿Por qué razones una patria centralista y aztecólatra eligió para convertirlo en bebida nacional el licor de una provincia lateral y costera, ajena al mundo mexica?

A semejanza de la nueva nación, el tequila nació mestizo: del agave americano y de los alambiques llegados de Europa portadores de una consonancia arábiga (el vino fue siempre bebida de peninsulares o criollos, el pulque evocaba el mundo indígena).

En su mayoría, las tierras azules del tequila no fueron latifundios ni parcelas. A medio camino entre las propiedades de los principales mayorazgos y las de las comunidades indígenas, estas, al igual que muchas empresas agrícolas de Jalisco, han sido haciendas medianas o incluso grandes ranchos. Sus dueños han estado habitualmente más cercanos al solar que a las antecámaras palaciegas (desde la época virreinal) y han sido menos poderosos y también menos opulentos que los patricios titulados de la corte virreinal de la Nueva España.

Naturalmente, nunca han dejado de pertenecer al mundo de los señores, como lo muestran la gestión empresarial de sus haberes, sus estrategias patrimoniales, el severo código de sus modales disfrazados de llaneza y, sobre todo, la imagen incuestionada que siempre han tenido de sí mismos.

Hijos de europeos o de herencia mezclada, los terratenientes acomodados fueron conformando poco a poco (como lo hacían al mismo tiempo los constructores y herederos de las grandes fortunas) un espacio homogéneo en donde el origen y la sangre iban perdiendo relevancia, y forjaron así una de las matrices culturales de la nueva identidad mestiza.

Los hidalgos rurales (ganaderos, maiceros, tequileros...), hombres de a caballo, encontraron en la charrería su expresión natural y distintiva, y en la transparente calidez del tequila su paladar reconoció señales de un universo estético que les era propio, un universo definido por el amor a los olores de la tierra, las sombras nítidas trazadas por una luz implacable, las palabras dichas de una sola vez, una sensibilidad y un regocijo enfáticamente masculinos.

Entre estos caballeros y el tequila habían correspondencias naturales: el campo, la tradición, el trabajo a conciencia, la entereza y el vigor espiritual.

Las figuras de estos hidalgos campesinos y de la bebida que llegaría a representarlos con tanta fidelidad habían de sumarse, asociadas, a las imágenes fundadoras de una patria naciente y contribuirían a la creación de estereotipos en donde pudieron reconocerse poblaciones geográfica y socialmente muy dispares entre sí.

Su cultura mestiza, su apego al terruño, su sólido instinto familiar, hacían a estos agricultores cercanos y entrañables a la pequeña gente de campo, a los hogares, a las nuevas poblaciones urbanas y les otorgaban credibilidad como modelos de valores. Sus referencias hispánicas, su carácter empresarial, su gallardía y su pundonor, que los situaban en el universo cultural de las elites, los hermanaban con ellas.

Surgiría de esta manera una imagen puente: menos lejana y controvertida que la del gran hacendado y el criollo después de la Independencia y la Revolución, menos áspera y dolorosa que la del indígena y el campesino.

Para sentar las bases de la nación, los habitantes de la Nueva España y del México independiente habían realizado un proceso brutal: separar de un tajo dos imágenes, la de los indios vivos y la de la gloria imperial azteca. Se habían dotado así de un objeto capaz de suscitar la adhesión y la veneración comunes: en el fresco que reconstruía, exaltándola, una imponente civilización ya sepultada, todos los habitantes de la nueva patria podrían percibir y admirar rasgos de sí mismos, rasgos capaces de justificar el orgullo de una pertenencia.

Si la sublimación de la grandeza mexica fue eficaz para fundar un imaginario político, los imaginarios culturales tenían necesidad de modelos más cercanos y visibles, más adaptados también a un país en rápida transformación. Las sociedades como esta, que no se encuentran totalmente condicionadas por sistemas de organización tradicionales de corte comunitario, ni por una cultura de la modernidad fundada en el individuo ciudadano, tienen entre sus siluetas rectoras la del paterfamilias libre, señor de sí mismo, de su progenie y de sus bienes. Aquí, la figura del hombre de campo, independiente, emprendedor y acomodado, sería el punto de partida para la formación de un consistente estereotipo: el del criollo amestizado (o viceversa), "varón de una sola pieza", amo irrestricto de sus fincas y potreros, enérgico con sus hijos y paternal con sus servidores, pragmático, firme hasta la obstinación, valeroso hasta la temeridad, ávido de goces de todos los sentidos, creyente fiel y sincero aunque incapaz de considerar la derrota ante las tentaciones de la carne como una debilidad.

La imagen ideal de unos patrones de su propia tierra, ágiles y empeñosos, había comenzado a cautivar las fantasías de sus compatriotas desde el siglo XIX, en una época en que el país se hallaba radicalmente polarizado hacia los extremos del latifundio y la comunidad indígena.

La ambición de los liberales era estimular la formación de una economía de propietarios, la cual debería engendrar necesariamente una sociedad de demócratas.

Estados Unidos era a la vez el espejismo y el acicate, y no pocos decimonónicos hubieran ya preferido farms sin peonaje en lugar de haciendas y ranchos. La legislación agraria durante la Reforma aspiraba claramente a alentar el surgimiento de una clase numerosa de medianos y pequeños empresarios rurales.

Esta utopía de un país de propietarios se resquebrajó rápidamente conforme se aplicaban, a lo largo del porfiriato, los programas económicos liberales que deberían edificarla: la conversión de la tierra inalienable en mercancía sólo aceleró el crecimiento del latifundismo e incubó la Revolución (una historia sobre la que valdría la pena meditar largamente en nuestros días).

Muerta la esperanza a manos de los mismos que habían pretendido hacerla real, sepultada por la violencia de la guerra, otra revolución, tecnológica y cultural, le daría vida en el imaginario popular de esa manera espontánea y reacia a todo voluntarismo, resistente a la manipulación, con que funciona la alquimia de los sueños.

Los mexicanos de todas las clases sociales descubrieron, gracias al cine nacional de la gran época, el rancho grande: una idílica agricultura de escenografía con casonas floridas, graneros repletos, caballos de estampa, canciones..., un mundo que no era el de la gran hacienda, aristocrática y moribunda, ni el de la parcela, sinónimo de lucha y privaciones. Un artificio en donde un país lanzado a la modernidad urbana e industrial fabricaba remembranzas para alimentar una nostalgia: una ruralidad que podía ser bucólica.

Ese paraíso lograba poner en sordina los antagonismos étnicos y sociales e, incluso, amortiguar ciertos conflictos que producen una intensa crispación en esta sociedad preocupada hasta la angustia (como nos lo ha hecho ver Octavio Paz) por la afirmación de las imágenes del padre y del varón.

El cine permitió que el prototipo ideal del hidalgo campirano (con su música; el mariachi, y su bebida; el tequila), en el que tantos mexicanos podían encontrar elementos de afinidad e identificación, adquiriera las dimensiones de una verdadera referencia compartida, gracias a su formulación visual y a una difusión que, salvo los casos más extremos de marginalidad cultural, allanaba fácilmente las barreras sociales y territoriales.

El tequila y cada uno de los míticos amos rurales de la pantalla serían pues reflejo uno del otro: libres, bravos, sensibles, francos, seductores, exultantes.

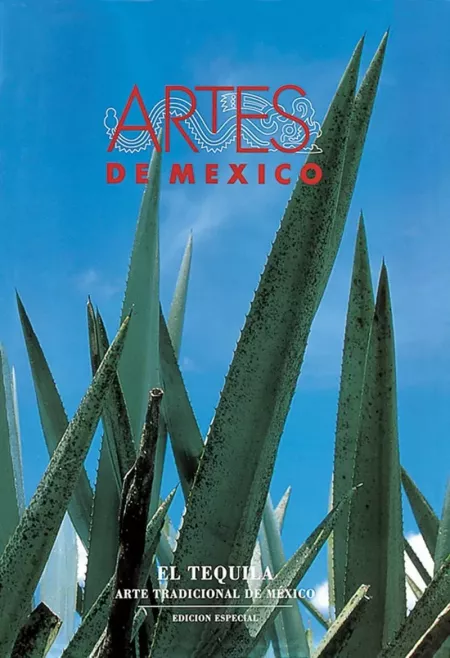

Este aguardiente adquirió así su posición en las representaciones simbólicas de sectores sociales muy amplios y variados. Su sabor y su aroma, su cuerpo memorioso transmiten desde entonces todas esas señales y narran todas esas historias. Sus sílabas evocan, aun para aquellos que no lo han paladeado todavía, la claridad y el rigor de los caracteres enteros, el refinamiento de la ternura viril, la savia turbadora que aguarda en el reposo de unas inmensas hojas afiladas (y que inspiraba a Roland Barthes aun antes de haberlo probado).

Pero, como el fuego, el licor, regalo de dioses mitológicos, alberga un genio que puede esbozar una sonrisa feroz; en la mágica oscuridad de las salas de barrio o de las plazas pueblerinas cobraron también figura algunos de los más antiguos y terribles fantasmas de las culturas populares mexicanas los que vinculan el alcohol con la embriaguez y el placer con las euforias inducidas.

Los elementos semiológicos (las representaciones de un imaginario cultural) no pueden explicar por sí solos la posición que ha alcanzado el tequila entre los signos de la identidad mexicana. Cuando, simultáneamente al auge del cine, se creó en el país un verdadero mercado nacional, los tequileros estuvieron entre los poquísimos fabricantes de un producto vernáculo y distintivo capaces de hacer frente al desafío de un espacio comercial tan amplio. La paulatina apertura al mundo en las décadas siguientes encontró a esos empresarios igualmente alertas, disponibles, preparados para la aventura.

El tequila realizaba así un nuevo mestizaje que pudo aliar dos contradicciones aparentes: una exigencia en materia de calidad y tradición, y una gestión moderna, capaz de innovación técnica, de una estrategia osada en la búsqueda de nuevos mercados. Le será preciso ahora afrontar los peligros que la ambición apresurada y la falta de perspectiva histórica pueden hacer correr a un producto dotado de una vocación de prestigio y excelencia y cuyo mayor capital reside, a largo plazo, en el carácter genuino de sus materias primas y la autenticidad de su proceso de elaboración.

Con la riqueza de su triple mestizaje (origen, referencias simbólicas y cultura empresarial) el tequila lleva ya por riberas lejanas estas claves que entreabren las rendijas del deseo, aunque en cada puerto y en cada vecindario sus signos sean descifrados de distinta manera. En el exterior, la relación entre ambas representaciones parece todavía más evidente: los atributos de México y los del tequila se sobreponen confundiéndose en una sola imagen.

Fue de nuevo el cine —otro cine— el instrumento principal para la formación de los estereotipos sobre México en las representaciones populares del mundo occidental y, a partir de ahí, para su difusión en la nueva cultura de masas de alcances planetarios.

Gracias a las investigaciones de Margarita de Orellana hemos descubierto el papel fundamental que desempeñaron las cintas estadounidenses acerca de la Revolución mexicana en la formación de estos fantasmas. El western continuó la misma labor, y ahora en Túnez, Burdeos o Bangkok, entre las imágenes que el peatón ordinario tiene sobre México se encuentra siempre la de ese mismo territorio agrario y agreste, de sol y de viento, de aceros relampagueantes, paisaje en donde el agave recorta el firmamento.

La estética del melting-pot, al infiltrarse, revestida de los colores de Manhattan y Beverly Hills, entre las clases branchées europeas, ha llevado con ella ambos jeroglíficos pródigos de exotismo (México y el tequila) que, empalmados en uno solo, son recibidos con entusiasmo en los cafés y bares de moda en Neuilly y Les Marais.

Por otra parte, el México de los ojos extranjeros, el México de Eisenstein, de Artaud, de Lawrence, de Breton, de Lowry, de Traven, de Bowles y Burroughs... ha hecho surgir entre un público cultivado y cosmopolita, repartido por todos los puntos cardinales, la fantasmagoría de un país grave y arcano, vivero de paradojas, sometido al imperio de fuerzas invencibles: un suelo de grandes civilizaciones que afloran por capas, poderosas y enigmáticas. Asociado a esta imagen, el tequila se convierte en licor de tierra antigua, finura de caballeros, pócima de ocultas sabidurías cuyo trato resulta indispensable para adentrarse, mediante una exploración emprendida por la propia boca y por las propias venas, en un mítico país de cinco soles.

Más a ras del suelo, algunos miembros de las clases medias mexicanas, ciertas familias urbanas recibieron en 1982 un don inesperado e invaluable: muchos bebedores de whisky comercial, de vinos sin carácter pero importados, de cócteles extravagantes, descubrieron, olvidadas en las estanterías, magníficas botellas cuyo acceso les había vedado el malinchismo.

El añoso pasado de este ya venerable monumento (que nos devela José María Muria) ha sido clandestino y misionero, liberal y benemérito. Cada una de sus edades ha quedado inscrita en su sustancia y en sus signos.

La lengua reconoce sensaciones y el espíritu significados: el sabor es el encuentro de unas y otros. Sabemos a qué saben el tequila y su nombre, barruntamos apenas lo que ellos saben: lo que guarda la memoria del maguey, de cuyo cuerpo surgieron, como nos recuerda María Palomar, ciertos códices y una tilma de ayate. El tequila, además de sus matices y su calor, es al mismo tiempo vehículo de imágenes y de mitos, testigo de un mundo generoso. Acercarnos a él nos permite disfrutar algunas de las mejores cosas que ha producido el universo de los hidalgos campiranos, un territorio donde el tiempo es todavía vegetal y en donde los señores han sabido conservar los insignes privilegios de asistir a caballo al espectáculo del alba y escuchar la llegada de la noche en un corredor con equipales.

Alfonso Alfaro, doctor en antropología por la Universidad de París. Es director del Instituto de Investigaciones de Artes de México. Ha publicado con Artes de México, entre otros títulos, Voces de tinta dormida. Itinerarios espirituales de Luis Barragán y Moros y cristianos. Una batalla cósmica. Ha realizado estudios sobre historia del arte del siglo XVIII.