En la plástica contemporánea las flores cobran vida como juegos de luz y de color, como un mundo pueblerino cada vez más olvidado como susurros de un diario íntimo, como explosiones de formas cercanas a lo onírico, como reflejo de los recovecos innumerables que esconde el alma del artista.

La naturaleza ha sido, por tradición, el tema favorito de la pintura occidental. En México, si bien la iconografía religiosa acaparó a los artistas por largo tiempo, el paisajismo y la representación científica y decoradora de la flora conocieron un auge durante el siglo XIX y, durante la primera mitad del siguiente, contribuyeron a la reconquista de los valores nacionales en la conciencia colectiva. Hoy la evocación pictórica de flores y plantas da pie a un repertorio más o menos variado de imágenes y de tipos de representación. El paisaje y el bodegón han caído en desuso. En cambio, el elemento vegetal descontextualizado se ha vuelto metáfora de la dimensión interior y sensorial del ser, y símbolo de cuestionamientos existenciales en torno a las nociones de cuerpo y de identidad. Ahora bien, tanto en el campo de la pintura como en el del arte no objetual, todos -o casi todos- los artistas contemporáneos han recurrido en un momento u otro al motivo floral. Sin embargo, son contados quienes lo han adoptado como código permanente. De estos pocos artistas nos ocuparemos en las reflexiones que siguen.

El bodegón tiene hoy escasos adeptos. El más asiduo de ellos es, sin duda, Pedro Diego Alvarado, quien ha sido -¿por cuánto tiempo más?- fiel a la tradición mexicana más ortodoxa, pues sigue empleando una composición convencional y modelos del terruño, así como una paleta luminosa y festiva. Pedro Diego dibuja este tema, desde un principio, del natural, para aprender el oficio.

Persiste en el naturalismo, quizá por inercia pero también porque su excelente dominio de la técnica le permite jugar, si no con la forma, sí con los efectos de luz y de color. De factura impecable y de orden imperturbable, sus armoniosos arreglos de flores, frutas y objetos dispuestos en una mesa saben restituir la textura aterciopelada de la flor de cempasúchil o de calabaza, la textura de la cáscara del mango. La yuxtaposición en el lienzo de estos elementos provoca asociaciones intensas y soleadas de rojos, azules añiles, morados, amarillos ácidos y verdes limón, que hacen todo el encanto de esta pintura un poco anacrónica, pero tan sabrosa que sigue teniendo éxito entre los coleccionistas.

Estamos lejos, hay que admitirlo, de las frutas y plantas lechosas, “sudorosas y lubricadas”, como diría el poeta cubano Orlando González Esteva, en el libro Cuerpos en bandeja, con ilustraciones de Ramón Alejandro, ed. Artes de México, que allá por los años cincuenta, rebosaban en las naturalezas muertas, peligrosamente antropomórficas del jalisciense Manuel González Serrano, 1917-1960, a quien no podemos dejar de mencionar por su tremenda audacia en la práctica de este género que, por lo demás, puede llegar a ser rutinario o francamente insulso.

En otro registro, Elena Climent, 1955, capta la sencillez espontánea de los balcones de vecindad con sus hileras de macetas improvisadas en latas de Castrol o de coca-cola, y la calidez del altarcito habilitado en el taller mecánico o en la tienda de la esquina. Este “detallado prontuario hecho de manera sistemática -señala Raquel Tibol- con afecto sincero por cierta propensión estética muy extendida y compartida entre los de abajo de México”, recrea, con memoria fotográfica y cierta nostalgia, los resquicios provincianos en la gran ciudad.

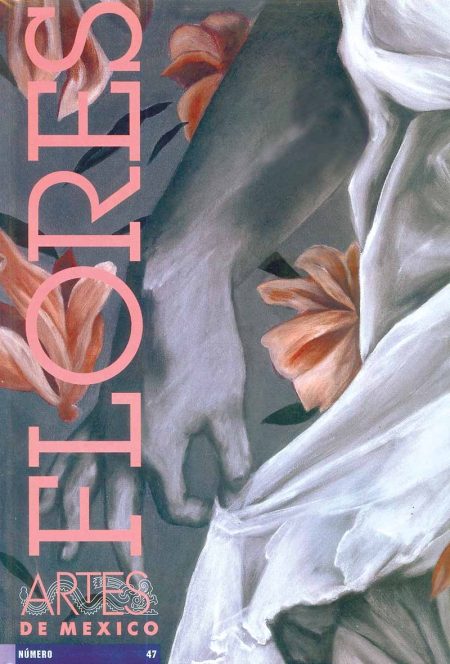

Una apoteosis vegetal es lo que escenifica los cuadros de María Sada, 1954, y de Luis Argudín, 1955. La visión de ambos es la de un paisaje tropical de manglares y selvas que cada uno interpreta a su manera. Sada lo hace basándose en la fotografía, recurso que la lleva a una precisión prodigiosa en óleos de grandes dimensiones, “donde incluye enmarcamientos geométricos sobre el paisaje que le permite jugar arbitrariamente con amplias vistas al tiempo que atiende detalles”, observa el crítico Luis Matín Lozano. Cómo no extasiarse ante aquel frenesí del pincel que desea abarcar la inmensidad del follaje y que invita a la mirada a penetrar un espacio quieto y sofocante de tanto verdor y de tanta verosimilitud. Menos “excesivo” resaltan los óleos recientes de Luis Argudín, quizá porque su figura central es el desnudo femenino. Aquí el paisaje exótico opera como un fondo, resuelto de dos modos antagónicos: con una paleta sobrecargada de brillantes tonalidades de verdes, o bien exclusivamente con grises monocromos. Más que papel tapiz -que es lo primero que evocan esos juncos, palmeras y matorrales-, los campos de “no-color o de sombra de color”, como Argudín los califica, pretenden subrayar la figura desnuda y sus huellas” a través del rastro de las pinturas”.

Las plantas y flores se convierten en diario íntimo en la obra de Magali Lara, 1956. En sus inicios, Magali describía estados psicológicos proyectados por una vegetación caprichosa que hacía de las suyas en una recámara desierta. Más adelante, sus cuadros alcanzaron grandes formatos para hacer proliferar una naturaleza desbocada. Luego, la artista regresó a la fragilidad de la línea y a la síntesis de figuras orgánicas para proseguir un proceso de introspección donde el cuerpo femenino -en especial al aparato reproductor- y, los retoños las raíces y los troncos son metáforas de estados interiores que combinan violencia, placer, melancolía y erotismo. En esta vena intimista se inscriben también los óleos y grabados de Marisa Boullosa, 1961, que reflejan la añoranza de la inocencia perdida, mediante flores sesgadas y juguetes fragmentados, baleros, matracas, muñecas.

Desde los años ochenta, Rocío Maldonado, 1951, hace dibujos en tinta china sobre grandes parches de papel de arroz. Estas piezas, que poseen la infinita delicadeza de la caligrafía japonesa, recuerdan las láminas de los antiguos tratados de botánica. De diáfanas líneas de tinta negra con aureolas grises surgen hileras de hojas, conchas, estrellas de mar. Estas franjas superpuestas simulan un mundo orgánico subterráneo del que brotan pencas y flores que se elevan hacia cielos vaporosos. Maldonado suele dibujar del natural, pero en vez de copiar las macetas de sus casa, prefiere imaginar los estratos, las raíces y las piedras del subsuelo.

La flora efímera y vulnerable de Estela Hussong, 1950, presenta cierto aire de familia con la de Maldonado, especialmente la de sus dibujos sobre papel. Tan es así que ambas compartieron, junto con Georgina Quintana, una exposición en la Galería OMR, en 1985. Pero más cercana aún resulta Hussong a Magali Lara, de quien hereda la atmósfera recogida y una estructura similar en la composición. El dibujo de Hussong es adrede torpe, incluso tembloroso a veces. Esta imprecisión nerviosa de raíces, tallos, hojas y nervaduras se ve acentuada por estructuras laberínticas, proporciones azarosas y planos cromáticos contrastados. La línea trémula, casi un graffiti en la obra temprana, fue dejando poco a poco su aspecto de garabato para adquirir cierta firmeza en los contornos. El espacio está saturado de signos y, como en el fauvismo, azules, morados, rojos y ocres delimitan los motivos y los organizan sobre el lienzo. Hussong tuvo un interesante despunte en los años ochenta; lamentamos que su presencia haya escaseado tanto en la década siguiente.

En cuanto a la pintora e instaladora Teresa Serrano, 1936, sus dibujos tempranos incluían flores y pájaros que aludían, más que a virtudes femeninas, a categorías sexuales y espirituales.

Por lo general, los artistas -en su mayoría mujeres- enfatizan la relación del mundo vegetal con los atributos biológicos, morfológicos o psicológicos de los femenino. Flores y plantas se identifican con el cuerpo de la mujer, no solo en sus particularidades anatómicas, el alcatraz se vuelve vulva, por ejemplo, sino también en otros aspectos que corresponden al ámbito de las sensaciones y de las emociones.

Pintora e instaladora, Betsabée Romero, 1963, ha hecho de la flor, y específicamente de la rosa, un motivo obsesivo. Su trabajo parte de una preocupación ecológica y estética: el paisaje que nos rodea está en terrible deterioro y el paisajismo es un género pictórico caduco. Betsabée pinta vistas del valle de México y las complementa con emblemas populares o sacros, la Virgen de los Lagos, detalles arquitectónicos de conventos del siglo XVI, iconos del pop art y enseres de la vida doméstica. La rosa en sí, “como símbolo del amor y tradicionalmente asociada a la juventud y la belleza, me llevó a reflexionar acerca de la necesidad de reconstruir y reinterpretar los símbolos del discurso amoroso”, explica la autora. Sus obras hablan principalmente del cuerpo y, por extensión, del deseo y de la maternidad, en un diálogo sutil entre lo sublime y lo cotidiano.

La naturaleza es también, en ocasiones, el pretexto de búsqueda encaminadas a liberar la forma. Esto ocurre en el caso de Isabel Leñero, 1962 y, en menor medida, de Mauricio Sandoval, 1960, y Roberto Turnubul, 1956. Leñero describía ciertos fenómenos -torbellinos, fuegos, túneles de maleza, pantanos- y acabó por pintar enormes flores majestuosas con brochazos generosos y chorreados de colores espléndidos. Sandoval se dedicó, a principios de los noventa, a transmitir en su pintura semiabstracta una experiencia subjetiva del paisaje. Un paisaje insinuado en grandes lienzos, donde las ondas concéntricas que deja la hoja caída en un charco generan imágenes de acentos poéticos extremadamente refinados. En la obra de Turnbull, paisajes seremos poblados de figuras humanas y objetos descuentos, flora y fauna esbozados con línea esquemática, crean una representación que exige establecer correspondencias visuales y conceptuales.

La flor puede ser, asimismo, un mero accesorio de la composición. Se convierte entonces en un detalle decorativo al que recurren muchos artistas que sería imposible consignar aquí en su totalidad. Tomemos cuatro de ellos, al azar. Antonio Ortiz, Gritón, 1953, junta figuras hirsutas -flores, piñas, aspiradoras, banderitas- y las disloca con colores psicodélicos al acrílico. Aquí, la flor parece un gadget, un trozo de tapiz pop. Por el contrario, en los hermosos dibujos de Carla Rippey, 1950, de Nahum B. Zenil, 1943, y de Lucía Maya, 1953, las flores son perversas y martirizan a los personajes en una dulce tortura.

Sylvia Navarrete. Es maestra en letras modernas por la Universidad de la Sorbona. Investigadora, curadora y crítica de arte; entre sus publicaciones destacan las monografías sobre Joaquín Clausell y Miguel Covarrubias. Actualmente es subdirectora de documentación del CENIDIAP-INBA.

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Flores. no. 47. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.