Los rituales funerarios son necesarios en todas las culturas porque permiten a los deudos asumir la ausencia, reconfigurar los patrones sociales y seguir adelante. En este espacio, conoceremos algunas de las variantes que estas ceremonias adoptaron en el mundo mexica. Y, con la arqueóloga Ximena Chávez Balderas trataremos de descifrar los secretos ocultos en los hallazgos de entierros y ofrendas excepcionales.

Los rituales funerarios tienen una función práctica y otra simbólica. Sirven para disponer del cadáver, para que los deudos elaboren el duelo y para auxiliar al difunto a incorporarse al mundo de los muertos. Así lo corrobora la obra de Louis-Vicent Thomas, máximo exponente de la corriente conocida como “antropología de la muerte”. Entre los mexicas, los rituales iniciaban antes del fallecimiento de una persona y continuaban después del funeral. Podían ser adivinatorios, para saber si un enfermo encontraría la muerte, o para evitar su fallecimiento mediante la intervención de una deidad. Cuando el deceso era inminente, el moribundo recibía algunos remedios que prepararía a su alma para la inevitable travesía.

Cuando el ineludible turno de la muerte llegaba, había que celebrar las exequias. A pesar de que los patrones funerarios mexicas tenían muchas variantes, es posible dilucidar una estructura general que incluye la preparación del cuerpo, los ritos en presencia del difunto, la disposición del cadáver, las solemnidades en el sepulcro y las ceremonias subsecuentes. En estas etapas estaban presentes la música fúnebre, la danza ritual, el autosacrificio, los discursos y, en el caso de las exequias de un gobernante, el sacrificio de los acompañantes. Las diferencias en las exequias mexicas dependían de la causa de muerte y de la posición social del difunto, que determinaba la duración de la ceremonia, el tratamiento del cadáver, la calidad y el simbolismo del ajuar funerario, así como el tipo de sepultura.

Gracias al estudio de Alfredo López Austin, sabemos que los mexicas creían en la existencia de tres entidades anímicas: el teyolía, el tonalli y el ihíyotl. La primera, asentada en el corazón y vinculada con la vitalidad o el conocimiento, era la entidad inmaterial que emprendería el viaje hacia el más allá. El tonalli se albergaba en la cabeza y estaba relacionado con el destino, la fuerza y el calor. El ihíyoyl, localizado en el hígado, representaba el vigor, las bajas pasiones, y podía ser utilizado para causar daño a voluntad. A la muerte del individuo, estas dos últimas entidades terminarían por dispersarse en la tierra.

Cuando una persona tenía una muerte relacionada con el agua, el teyolía o alma, viajaría a un mundo de fertilidad. Su cuerpo era ataviado con adornos de papel, se le colocaban semillas en la boca, una vara de madera en la mano y pigmento azul sobre la frente. El cadáver se enterraba en la tierra, como si fuera una semilla, lo que marcaba su incorporación inmediata a la geografía funeraria

Cuando los guerreros morían en una batalla, sus funerales eran fastuosos actos públicos realizados en la plaza frente al Templo Mayor. Se pensaba que la teyolía de quienes tenían una muerte gloriosa viajaría al Cielo del Sol para contribuir con el funcionamiento del universo. En estos casos, los deudos cantaban y las ciudad bailaban inclinándose hacia la tierra. Sin embargo, no siempre era posible traer los cadáveres de vuelta a Tenochtitlan: esto dependia de la cercanía del lugar de la muerte y de la identidad de los difuntos. La mayoría de las veces, los cuerpos no eran recuperados y permanecían en el campo de batalla. La ausencia de los cadáveres ocasionaba que los deudos elaboraran bultos funerarios con ramas de madera que eran ataviados y adornados, y sustituían el cuerpo. Los fardos de tea eran cremados con sus ofrendas y las cenizas se recolectaban para ser sepultadas. De esta manera, los deudos podían elaborar el duelo.

Cuando una mujer fallecía durante el parto, su cadáver era lavado, ataviado y se le recogía el cabello. La mujer era enterrada en el patio del templo de las diosas Cihuapipiltin. Su cuerpo debía ser cuidado durante cuatro noches, pues era codiciado por guerreros y ladrones. Los primeros le atribuían poderes sobrenaturales a los cabellos y al dedo medio de la mano, en tanto que los segundos creían que el brazo izquierdo les ayudaría a robar las casas, pues inmovilizarían a sus habitantes.

Se creía que las personas fallecidas por enfermedades o vejez realizarían una travesía hacia el inframundo: el Mictlan. Para que su destino cósmico se concretara, los deudos debían comenzar el funeral con la preparación del bulto mortuorio y la dedicación de ofrendas. Con discursos señalaban el camino que debían seguir y los peligros que enfrentarían. El cuerpo podía ser cremado o sepultado, dependiendo de la identidad del difunto.

En caso de ser entregados al fuego, el cadáver y las ofrendas van hacia la geografía funeraria. Los residuos quemados se recolectaban y se depositaban en contenedores para ser sepultados. A pesar de que fray Bernardino de Sahagún narra que todos los que tenían una muerte común eran cremados, otras fuentes señalan lo contrario. Religiosos como fray Toribio Benavente, Motolinía, o fray Diego de Landa, y conquistadores como Francisco López de Gómara, confirman que la cremación era un tratamiento funerario costoso destinado únicamente a las élites. La evidencia arqueológica corrobora el uso de la cremación en los funerales de importantes personajes.

En el Huey teocalli, la morada de la deidad de la guerra, siete urnas con huesos cremados fueron sepultados en la mitad del edificio correspondiente a Huitzilopochtli, dios guerrero, advocación solar y patrono de los mexicas. Considerando la correspondencia entre tratamientos y geografía funerarias, estos individuos pudieron fallecer por causas naturales o a consecuencia de la guerra. Entre 1375 y 1427 d.C., época en la que gobernaron Acamapichtli, Huitzilíhuitl y Chimalpopoca, cuatro de las siete urnas fueron colocadas en la cima del templo, adoratorio del dios de la guerra.

Este espacio era el lugar de mayor importancia religiosa de Tenochtitlan y se relaciona simbólicamente con los vencedores. Las otras tres urnas se han asociado con los vencidos, pues que fueron descubiertas en la plataforma del templo, en la proximidad del monolito de la diosa Coyolxauhqui, y se piensa que fueron depositadas ahí entre 1469 y 1481 d.C., es decir, durante el gobierno de Axayácatl, sexto tlatoani mexica. Los restos óseos cremados fueron analizados empleando una metodología que combina aportes de la antropología física y las ciencias forenses, que arrojó los siguientes resultados.

Los vestigios de los personajes sepultados en el adoratorio de Huitzilopochtli reflejan una complejidad no descrita en las fuentes históricas, pues en las cuatro urnas solamente fueron depositados dos personajes. Ambos individuos tenían entre 21 y 24 años cuando fallecieron. Uno de los ellos fue enterrado en la parte norte del adoratorio, empleando un cajete y una vasija de cerámica con la efigie, de un perro, correspondiente a la cerámica llamada plumbate, manufacturada en Guatemala siglo antes de la construcción del Templo Mayor y, posiblemente, obtenida por los mexicas en sus incursiones a la ciudad de Tula. El otro personaje sepultado en el adoratorio era de sexo masculino. Sus huesos se dividieron en dos pequeñas urnas con la efigie del dios de la muerte. Fueron depositadas a los pies de la peana que sostenía la imagen del dios de la guerra de los que se puede deducir que se trataba de un dignatario. Las fuentes históricas mencionan que este lugar estaba destinado al sepulcro de los gobernantes. De ser así los testimonios, la tumba podría pertenecer a Chimalpopoca, tercer gobernante mexica. Desafortunadamente, no contamos con elementos suficientes para asegurarlos, pues los registros históricos presentan contradicciones sobre la edad y la muerte del tercer tlatoani mexica. Además, los restos óseos de ambos personajes están incompletos. El análisis reveló que, a lo mucho, un veinte por ciento de sus huesos quedó sepultado en este espacio sagrado, como si se tratara de reliquias. Desconocemos el destino del resto de sus esqueletos, pero es factible que fueran repartidos entre los deudos o colocados en otros edificios.

Una historia completamente diferente fue protagonizada por los tres individuos depositados en la plataforma del edificio. Dos de ellos probablemente fallecieron al mismo tiempo, aunque fueron cremados en piras diferentes. Debido a que el fuego no alcanzó altas temperaturas, algunos huesos se conservaron muy bien. Fueron colocados en urnas de cerámica anaranjada de inigualable manufactura. Una lleva el relieve del dios Tezcatlipoca y la otra de Mixcóatl, numen de la cacería; ambos lucen ataviados como guerreros. Los personajes cremados eran de sexo masculino y uno de ellos tenía entre 21 y 24 años cuando murió. Uno de estos individuos presentaba pérdida antemortem de los cuatro incisivos superiores, lo que vincula con una ocupación violenta o un accidente. El análisis de las marcas de actividad ocupacional, llevado a cabo por la antropóloga física Martha Elena Alfaro, fue revelador: ambos personajes tenían inserciones musculares muy marcadas en brazos y piernas, lo que nos indica que realizaban actividades físicas intensas y constantes desde temprana edad. Estos datos y la iconografía de las urnas funerarias parecerían corroborar la hipótesis de Eduardo Matos, quien propone que podría tratarse de militares caídos en combate. Del tercer individuo sepultado en la plataforma contamos con menos información, pues se recuperaron pocos restos óseos.

Una gran variedad de objetos fue depositada en las tumbas del Templo Mayor. Sin embargo, no podemos considerar ofrendas, pues tiene diversas funciones y simbolismos. Estos bienes funerarios pueden agruparse en cuatro categorías: la primera sería el ajuar funerario conformado por los dones que se le otorgaban al difunto para su viaje al más allá, como el vestido y el calzado, que lo protegería de los paisajes agrestes, la comida, la bebida, las armas para la defensa o las herramientas para realizar oficios en el mundo de los muertos. Luego estarían los atavíos, las insignias y los trofeos como un recordatorio de su estatus e identidad, de su vínculo con algún dios o de sus hazañas en vida. Entre éstos se cuentan las orejas, los bezotes, las narigueras, los collares, los atributos simbólicos de algunas deidades o los trofeos alusivos a la calidad guerrera del finado. Otros objetos podían ser considerados ofrendas que el difunto entregaría a Mictlantecuhtli. Tal sería el caso de las mantas, las naguas, las camisas, los hilos de colores, los manojos de tea y las cañas de perfumes. Finalmente, están aquellos bienes que otras personajes ofrecían durante el funeral, tales como las mantas para la mortaja o la madera para la pira.

Si bien no es posible identificar con precisión la función de cada objeto recuperando en los contextos arqueológicos, podemos tener un panorama general. Los restos óseos de perro corresponderían al ajuar otorgado para la travesía de los difuntos hacia el Mictlan, pues el canino ayudaría a su amo a cruzar el río Chiconahuapan. En cambio, los huesos del halcón podrían hacer alusión al viaje hacia el Cielo del Sol. Destaca un grupo de objetos que también hace referencia al viaje hacia la geografía funeraria, ya que remite al movimiento de las fuerzas de un plano del universo a otros. Las formas predominantes de estos artefactos son circulares, helicoidales y también hay representaciones de patos, aves que corresponden a uno de los naguales de Ehécatl-Quetzalcóatl. Entre estos objetos de playa, pectorales de piedra verde, así como representaciones de patos, anillos, cuentas helicoidales de obsidiana, sartales de cuentas de piedra verde, piedra blanca, cristal de roca y obsidiana de magnífica manufactura. Además, se distingue finísimas orejas translúcidas talladas en obsidiana. Finalmente, se recuperaron puntas de proyectil en miniatura, las cuales podrían haber sido depositadas como insignias o bajo la creencia de que serían utilizadas en el más allá para desempeñar algún oficio.

Los ritos no finalizaban con el entierro del cuerpo, pues se ofrendaban bienes a los cuatro, veinte, sesenta y ochenta días. Se llevaban a cabo otros rituales como la ceremonia conocida como “las reliquias de las lágrimas”. Fray Diego Durán menciona que, en un lapso de ochenta días, las viudas no podían lavarse el rostro ni peinarse. Concluido ese periodo, los más viejos les quitaban las costras de la cara, ocasionadas por la suciedad acumulada. Algunos ministros recogían las lágrimas, los gemidos y los sollozos, para llevárselos junto con la tristeza. De esta forma las ciudad regresaban tranquilas a sus casas, pues el dolor en forma de llanto ya se encontraba fuera de la ciudad. Los difuntos también eran recordados en algunas veintenas del calendario ritual. Tal sería el caso de miccaiuhuitontli, hueymiccaíhuitl, quecholli, títitl y tóxcatl. Durante estas celebraciones se ofrecían dones, oraciones y se evocaba a los difuntos. Sin embargo, la complejidad de estas festividades rebasa el funeral de una persona.

Con la llegada de los españoles, la progresiva y violenta imposición de una nueva cosmovisión alcanzó a las costumbres funerarias. La guerra y las epidemias ocasionaron una gran cantidad de decesos, por lo que era imposible realizar los funerales con los ritos de tiempos pasados. Además, la creaciones de instituciones como hospitales, la prohibición para enterrar los cadáveres en las casas y la imposición de pagos de derechos, cambiaron el escenario funerario. Aunado a esto, las creencias de la religión recién llegada del mar prohibía la cremación, pues ésta se contraponía con la idea de resurrección. En este punto iniciaría otra travesía: el cambio en los espacios de la vida y de la muerte.

Ximenra Chávez Balderas. Arqueóloga por la ENAH. Cuenta con estudios de maestría en Antropología Física en la HA-UNAM. Ganadora del Premio Alfonso Caso a la mejor tesis de licenciatura en Antropología, 2002. Autora del libro Rituales funerarios en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Fue curadora del Museo del Templo Mayor y actualmente participa en las excavaciones del proyecto Templo Mayor, Séptima Temporada.

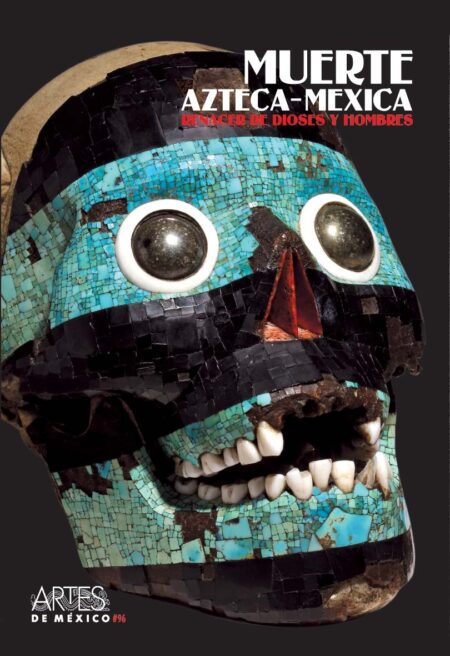

Te invitamos a que consultes nuestra revista- libro. Muerte azteca-mexica. Renacer de dioses y hombres. no. 96. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.