A partir de las postales de la época se puede escribir una historia de la cerámica que se vendía en Tlaquepaque en la primera mitad del siglo XX. En estas páginas, el historiador de arte nos invita a leer este relato visual y a sorprendernos con las destrezas técnicas que poco adquirían los protagonistas de estas postales.

Escribir sobre la cerámica engretada que se produjo o se vendió en San Pedro Tlaquepaque en el periodo comprendido entre 1920-1950 es una tarea que implica esclarecer cómo la historia de la alfarería de San Pedro se entrecruza con la cerámica tonalteca al compartir alfareros, técnicas y decorados. A finales del siglo XIX, el sacerdote don Jaime Anesagasti y Llamas se refiere al pueblo de Tonalá como “puerto de loza” al que acuden arrieros de rumbos lejanos para abastecerse de su cerámica, porque, en efecto, para estas fechas los alfareros tonaltecas eran reconocidos no sólo por la abundancia de su producción sino por la variedad de su cerámica, la cual se clasificaba por su técnica, función y decorado, en “loza de agua” y “loza de fuego”. Éstas se diferencian por su acabado de superficie: la primera, de raigambre prehispánica, es de barro bruñido o encebado, y la segunda, traída por los españoles, lleva un baño de greta o vidrio que requiere una doble cochura.

Para finales del siglo XIX y principios del XX, San Pedro Tlaquepaque era un lugar de solaz veraniego para los tapatíos y, para los extranjeros, una villa alfarera que se distinguía por las esculturas en arcilla de retratos, tipos populares y figuras para los nacimientos. Así lo atestiguan viajeros como Ernest Vignaux, William H, Bulloch, Pastor Karl Lumholtz y John Lewis Geiger, entre otros.

Para quienes viajaban a Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque era visita obligada. A los viajeros debemos la abundancia de testimonios sobre Pantaleón Panduro y su familia como los más prestigiados alfareros de “monos y retratos de barro”. Ya para 1909, a la muerte de don Pantaleón, el vino mezcal de Tequila, la loza de Tonalá y las figuras de arcilla de Tlaquepaque se reconocían popularmente como emblemáticas de Jalisco.

Se sabe que, además de las pequeñas esculturas, en Tlaquepaque se producían tinas, macetas y “loza común”. El dicho popular advertía con claridad: “para monos, San Pedro, para ollas, Tonalá”. Un buen ejemplo de la relación artesana entre estos dos pueblos vecinos se puede observar en las tarjetas postales de principios del siglo XX, en las que en puestos informales de objetos de barro de Guadalajara -quizá en algún mercado- con botellones y jarros de Tonalá reunidos con esculturas de Tlaquepaque.

También para finales del siglo XIX, don Heraclio Farías ya tenía su taller alfarero, como lo hace constar su hijo Ixca en el libro Artes populares, publicado en Guadalajara en 1938: “El trabajo de nuestros alfareros, antes de usar el torno de pie, como ahora lo usan, y que fue introducido por el señor H. Farías, por 1887, era de lo más rudimentario”.

En el taller de Farías fue usual la producción de cerámica conocida como “blanca” o “semiporcelana”, con formas Art nouveau, así como las decoraciones con motivos chinescos. Además, en la Biografía de pintores jaliscienses 1882-1940, el mismo Ixca explica que don Heraclio había contratado al escultor italiano Humberto Pedretti como director artístico, lo que explicaría la influencia de formas europeas en la cerámica de Tlaquepaque de la época. Dada la preeminencia tonalteca en la producción alfarera, es menester preguntarse: ¿Cómo fue que, entre 1920 y 1950, San Pero devino en el principal protagonista de la producción y venta de cerámica? ¿Se produjo una cerámica diferente? ¿Quiénes eran los alfareros?

A partir de la década de 1920 y hasta finales de la de 1950, en San Pedro Tlaquepaque se establecieron tiendas-talleres regeneradas por comerciantes, los cuales ya no se conformaban sólo con acaparar la producción de cerámica mediante la compra-venta, sino que modificaron la fórmula intentando controlar también los procesos. Para lograrlo, comenzaron a hacer tratos directos con los artesanos para que trabajaran con ellos, y poco a poco los convirtieron en asalariados.

Las bajas ventas de Tonalá, el fracaso de la cooperativa que propuso el Doctor Atl a los alfareros para comercializar directamente sus productos y el fácil acceso a San Pedro desde Guadalajara orillaron a los artesanos a integrarse al modelo impuesto por los intermediarios.

Entre las más destacadas tiendas-taller estuvieron la Alfarería Artística, de Josefina Arias viuda de Pedretti, y Arte Tonalteca, don José Palacios Norman. Luego seguirían la de los hermanos Aldana, Pascual y Juan, la de Salvador Ramírez y, a principios de la década de 1950, la de Roberto Palacios Norman, quien, hacia 1950, compró la tienda de Josefina Arias y la bautizó como Arte Indio. Un conjunto de tarjetas postales cuyas fechas abarcan de principios del siglo XX a finales de la década de 1950 da cuenta del paso del taller tradicional familiar al modelo de tienda-taller, que caracteriza ese período. En algunas de las imágenes se puede ver el interior de las casonas de Tlaquepaque habilitadas como lugares de producción y exhibición de alfarería. En otras, es en los patios donde los artesanos muestran su destreza para forjar las piezas o decorarlas, cuestión muy atractiva para los clientes que, de esta manera, podían disfrutar de la gran habilidad de los artífices, quienes así se ganaban, además, una propina.

En este sentido, resulta muy interesante conocer las tarjetas en las cuales se observa a una turista estadounidense filmar el trabajo de los artesanos. Esto indica claramente algunos puntos clave para entender el auge comercial de la alfarería de este periodo: que su destino era el mercado extranjero y que la industria turística garatizaba el consumo de esas piezas. Las postales también nos informan acerca de las decoraciones y, sobre todo, que las piezas privilegiadas para su venta eran, además de las de barro bruñido, las engretadas.

Parece ser que Josefina Arias fue la primera que atrajo a los artesanos tonaltecas a San Pedro; algunos se establecieron allí, mientras que otros lo hacían sólo por temporadas. Entre quienes se quedaron en Tlaquepaque estuvieron Simón Campechano, quien pintaba “opaco”, es decir, no bruñía las piezas; Pedro Solís López, Primitivo y Guillermo de la O, que pintaba tanto bruñido como opaco. En cuanto a la loza engretada emigraron los Lucano: Balbino, Tomás y Cirilo. A estos nombres hay que añadir los de aquellos que prefirieron mantener su independencia y sólo vendían sus mercancías ya terminadas en las diversas tiendas de San Pedro.

Al llegar a Tlaquepaque, los alfareros tonaltecas no hicieron modificaciones a las técnicas de bruñido ni de engretado. En general, las aportaciones de la alfarería engretadas o vidriadas entre la segunda y quinta década del siglo XX tiene que ver más con la decoración externa que con la modificaciones de las formas. La técnica para vitrificar la loza no se alteró: las piezas se elaboraban con una mixtura de barros locales, alisaban con una piedra de río y se dejaban orear. Luego se cubrían con un engobe rojo o, como en el caso de muchas piezas de este periodo, se les dejaba el color natural del barro. Una vez pintadas, se sancochaban a baja temperatura antes de darles un baño de greta, óxido de plomo, que en una segunda cochura, con fuego más intenso, se vitrificaban, lo cual les daba el brillo característico de tonos enmielados, así como la impermeabilidad que distingue a esta loza.

La cerámica engretada se conoce también como “loza de fuego”. La complejidad de su decoración y su destino utilitario determinan que también se le conozca con diversos nombres: de lumbre, matriz y petatillo. La primera es la que se expone al fuego para cocinar, en tanto que la matriz y la de petatillo son para el servicio de la mesa. Según Isabel Marín de Paalen, esta última fue creada por Magdaleno Coldívar y Balbino Lucano, cuando añadieron una retícula de líneas achuradas en los espacios vacíos de la decoración de animales y flores de la loza matriz.

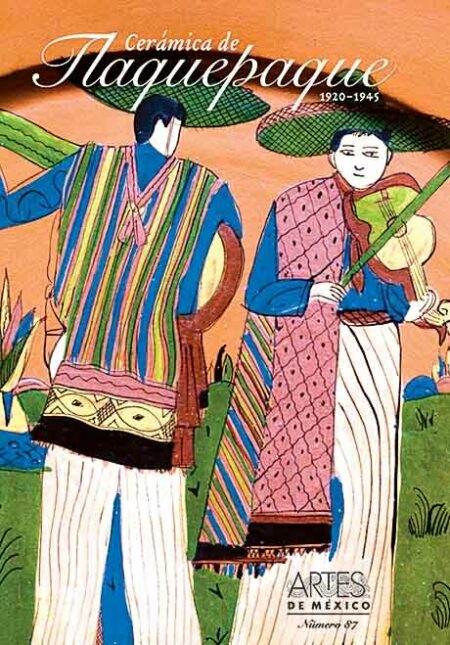

Entre 1920 y 1950, en la decoración de la cerámica engretada coexisten elementos tradicionales fitomorfos y zoomorfos a los que se suma una abundante iconografía tanto indígenas, grecas y dibujos de códices, como costumbrista y sobre el entorno rural, donde aparecen los campesinos en sus labores cotidianas. Los temas abordados en la decoración de la cerámica de este periodo son verdaderos elementos de identidad, de fácil asimilación para cualquier comprador extranjero o de la clase media urbana, y por ello tuvieron gran demanda. Lo anterior se aunaba a lo atractivas que resultaban estas piezas, que se decoraban con vistosos colorantes industriales.

A los tradicionales engobes rojos y crema y a los colores provenientes de las arcillas naturales se sumaron los pigmentos elaborados como óxidos metálicos, ya fuese a manera de engobe o para pintar elementos decorativos, lo cual propició una riqueza cromática que fluctuó entre el acierto plástico y una condescendiente adaptación al gusto del mercado.

La variedad de óxido, cromo, manganeso, hierro y cobalto, entre otros, aplicados como engobe -es decir, como fondo de color de las piezas- aparece de manera indistinta durante este periodo. Es posible que el uso reiterado de ciertos engobes se deba al gusto de los artesanos o a las solicitudes de los intermediarios. El uso de estos óxidos industriales, combinados con el blanco tradicional proveniente del barro llamado matriz, propició cambios estilísticos en la decoración de esta producción cerámica. A principios de la década de 1920 se transitó del petatillo, el “grequismo” y las figuras de códices a los paisajes rurales, las escenas costumbristas y la decoración fitomorfa y zoomorfa tan característica de las décadas siguientes.

En cambio, la fisonomía decorativa desarrolló un impulso hacia una imaginería más realista, es decir, los alfareros buscaron representar paisajes, tipos e indumentarias referidos a su trabajo como campesinos. Lo pintoresco en estas decoraciones alude a lo que es próximo al alfarero, a su vida cotidiana, a su trabajo de la tierra y sus festividades, por ejemplo la Danza de los Tostones. En este mundo sólo existen la placidez y el descanso después del trabajo, pues la adversidad no tiene cabida. Son paisajes idealizados que el artesano arma con el imaginario del que lo ha dotado su tradición decorativa, la observación de la naturaleza y los elementos que ha ido agregando por influencia de ilustraciones provenientes de libros de diseño.

El uso de elementos tradicionales y la asimilación de aportaciones que conformarán la iconografía decorativa del periodo surge de manera gradual y proviene de muy diversas fuentes. Por un lado, según el Doctor Atl, el indigenismo -con sus grecas y referencias a imágenes de códices- comenzó en 1915, cuando su hermano Luis G. Murillo incorporó una serie de modificaciones a la cerámica de Tonalá, tanto en la fabricación de nuevas formas como en los cambios en la decoración. El intento, según el propio Atl, fue fallido, pues la mezcla de grecas toltecas, aztecas y mayas resultó contraproducente. Sin embargo, Atl valora los resultados obtenidos por cuatro artesanos a los que consideraba “los grandes decoradores de vasijas”: Higinio y Amado Galván, Ludislao Ortega y, sobre todo, Zacarías Jimón.

El libro Monumentos del arte mexicano antiguo: ornamento, mitología, tribus y monumentos del doctor Antonio Peñafiel -impreso en 1890, y posiblemente llevado por Atl a Tonalá- desempeñó un papel fundamental como modelo para el grequismo.

Gutierre Aceves Piña. Es historiador de arte, realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Durante ocho años fue profesor de teoría e historia del arte en la Academia de San Carlos. Entre sus publicaciones se cuentan Tránsito de angelitos, Arcoíris de sueños. Así juegan los niños mexicanos y Jesús Martínez. En Artes de México ha coordinado los números Cerámica de Tonalá y El arte ritual de la muerte niña.

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Cerámica de Tlaquepaque. no. 87. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.