“Quizá alguna vez la pasión humana se midió por la capacidad de escribir cartas de amor…” Esta hipótesis de Margo Glantz tuvo ocasión de comprobarse una y otra vez gracias a las postales románticas importadas de Europa alrededor de 1920. En este texto, la escritora secunda los pasos dados por estas postales desde su arribo a los hogares pequeñoburgueses –donde se les mira como a un espejo– hasta su mudanza a los lares proletarios –donde son ideales de belleza y estabilidad suspendidos en el vacío–.

La carta postal es un género en sí mismo, género pequeño y constreñido. Da idea, rápida y concisa, de un viaje, de un panorama, de una ciudad, de un sentimiento. Limita entre sus cuatro paredes una realidad que exige una lectura, por lo general inmediata, sin profundidad. Ofrece en su exterior una mirada clara, directa en su interior (¿lo tiene?) algunas líneas en negro, escalones precisos para montar una dirección y para delinear un saludo, son lugares definidos por la necesidad de añadir algunas letras al mensaje exterior para hacerlo personal. A veces viene sólo el retrato de los enamorados. Es entonces un mensaje puro, un sobreentendido; va junto a unas flores o acompaña algún regalo, o simplemente te ha sido entregado para reiterar la duración y la extensión del amor.

Las cartas postales son una forma más de correspondencia. Ayuntadas al viejo arte que tanto conociera el taimado Richardson cuando después de redactar los mensajes de las jóvenes a sus novios o a sus pretendientes escribiera las tribulaciones de Pamela o de Clarisa. También recuerdan, vagamente, y con terror, las viejas correspondencias peligrosas, las que caligrafiaran perversamente los amigos de Choderlos de Laclos. Y, entre nosotros, los veloces manuales –tipo cancionero o verso calavera– de José Guadalupe Posada impreso en los talleres de Vanegas Arroyo.

Luego están, para siempre, pero sin apocalipsis, los evangelistas, los fieles escribientes de los portales de Santo Domingo, con sus viejas máquinas de escribir destartaladas y con sus viejas fórmulas: “Por la presente quiero decirte que estoy bien”.

La carta postal de sentimiento ahorra los manuales. A la vista queda todo aquello que es necesario para esbozar las mismas frases, la uniformidad de las ternuras, la regularidad de las miradas, la oblicua y pasajera alusión carnal que esbozan las manos como si trazaran las palabras lo que los ojos dicen y las manos apoyan. No hay necesidad de aclaraciones, el mundo es apenas el espacio cuadrado de la foto dentro de la que se alinean unos cuerpos, unos gestos, unas flores, el terciopelo y los encajes. A veces una luna, unos jardines, una cuna.

Son de los veinte. Vienen de Turín. La marca de fábrica: Fotocelere de Angelo Campassi. Llegan en montones; se distribuyen por todas partes; se despliegan a lo largo y lo ancho de las vitrinas. Se compran como se compra el afecto, cariñosamente, con miras a añadirlas como una muestra más de devoción, o como hipérbole de las flores que abundan. Se inscribe en ellas alguna estrofa, por lo menos algún nombre y quizá un tímido “la amo”, quizá una petición formal de matrimonio, o valen como apoyo para un regalo de cumpleaños.

Nostalgia porfiriana. Resguardo del novio de traje perfumado y cabello con gomina contra la guerra, contra las huestes de Zapata, los peligros cristeros y el olor a estiércol. El exterior violento, con sus campañas destructoras y sus anchos panoramas, se enfrenta al interior aterciopelado, pequeño, hogareño. Con las manos entrelazadas, los enamorados planean su largo futuro. Un futuro que no permanece anclado a las tarjetas postales que se empiezan a degradar, a emigrar, a recorrer los barrios bajos, a descender como descendiera Santa cuando dejó la casa de la española Elvira. Al final del peregrinaje las encontramos en las tlapalerías y en las mercerías, en las dulcerías y quizá hasta en los estanquillos, esos estanquillos de la colonia Santa María que trueca sus galas porfirianas por las modestias posrevolucionarias. Y luego también las tarjetas se van de la ciudad, emigran, por bandadas, como golondrinas (con la diferencia de que regresan apenas, muy disminuidas) y anidan en los mercados de Ciudad del Oro, de Guerrero, de Guadalajara, de Michoacán o de Oaxaca y Chiapas. Más, ¿cuántas eran? Millares, pues se desplazan y permanecen, siempre en colección, por toda la República, con su marca de fábrica lejana, distinguida recordando que sus orígenes fueron señeros y que ahora descienden por las clases y por las provincias, y que son de industria nacional.

Se reencuentran también en las paredes, junto a los retratos color de sepia de los abuelos, o las fotografías más oscuras y más mal tomadas de las generaciones nuevas, junto a los santos o a las santas, y hasta cerca de los calendarios con “viejas encueradas”, como seguramente las veía (de nuevo) Santa, en la recámara de sus dos hermanos antes de que ella también descendiera por las calles y se hiciera mujer de la vida. Y entonces la gente las compra escogiendo con deleite una o algunas y escondiéndolas luego bajo los vidrios de la mesa o del trinchador donde serán violadas por la mancha de leche o por la pata de mosca y algún día rescatadas por el capitalismo emocionado ante las muestras perfectas de su propia sensibilidad.

La pequeña burguesía (y hasta la no tan pequeña) que compraba las postales adquirían un símbolo de su valor, que se medía en términos de igualdad o por los menos de semejanza, en ser semejante en tipo físico, en distinción, a los europeos, y en poseer el máximo de los bienes: la felicidad del hogar. Ser semejante a los europeos retratados en las cartas postales permite reiterar la propia imagen en el espejo de la propia casa, permite resguardar la intimidad y la inviolabilidad del hogar. Las clases populares asumen las imágenes de otra forma: en lugar de rechazar la otredad como la rechaza la pequeña burguesía (esa pequeña burguesía ya existente en tiempo de Tomás de Cuéllar y que para sentirse semejante tenía que cubrirse la casa con polvo de yeso), se finca en la diferencia. Del esfuerzo por identificar al esfuerzo por ubicarse. Las clases populares de la Ciudad de México, esas clases que vivían pleonásticamente en la colonia Obrera, compran las postales por desintensificación, por necesidad de contemplar y consumir una idea de belleza y estabilidad que funciona en sentido al de la identificación: asimilar como propia a la Virgen Morena no erradica la imagen de la Inmaculada Concepción o de la Virgen del Rosario. Es más, estas últimas representan el tipo de belleza que se ha internalizado por “su superioridad racial”. La blancura de la tez se adapta a un juego de mecanismos manejados como paradoja: el pueblo acepta con mayor naturalidad el kitsch, al cual pretenden oponerse las fotos documentales, supuestamente reflejos de lo real. El turista o el fotógrafo que retrata escenas cotidianas y que pretende haber captado “la realidad” se enfrenta al consumidor la postal en donde se refleja un mundo puramente óptico, suspendido en el vacío.

Margo Glantz. Es narradora y ensayista; doctora en letras por la UNAM y por la Universidad de París. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ha obtenido, entre otros, los premios Universidad Nacional y Xavier Villaurrutia.

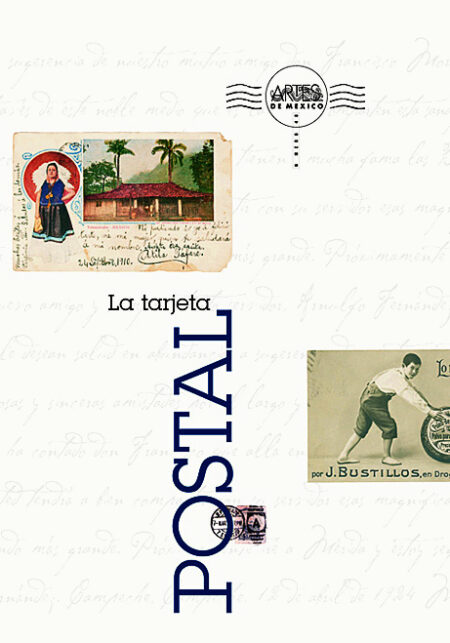

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro La tarjeta postal. no. 48 Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.