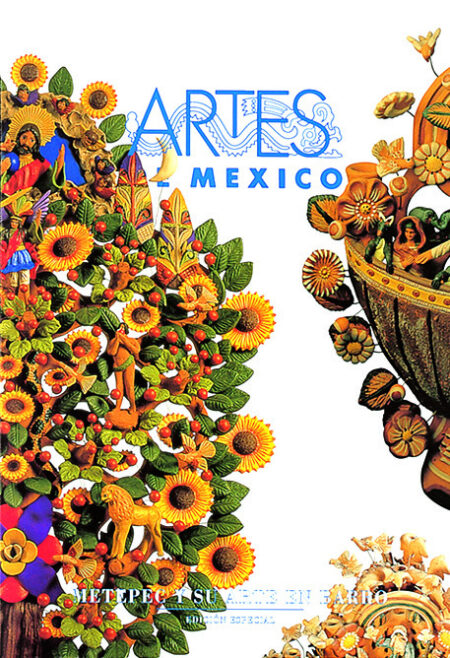

En este breve recorrido en el tiempo del barro de Metepec, la autora explica los diferentes usos de las piezas creadas por los artesanos. Piezas decorativas, rituales e incluso curativas nos hablan de la desbordante fantasía de quienes las producen. Los protagonistas principales son los árboles de la vida y las figuras de las cuadrillas.

(Traducido por Sandra Luna)

Durante más de un siglo, Metepec ha sido reconocido por su original tradición cerámica, producto de los pequeños talleres de dedicados alfareros. Al principio de ese siglo, el pueblo era célebre por su cerámica de laqueado negro y sus elaboradas jarras de pulque. Hoy, su producto más distintivo es el árbol de la vida, una escultura hecha con hojas de barro que se inspira en la historia bíblica de Adán y Eva en el Paraíso.

Si bien los alfareros de Metepec, discrepan sobre las circunstancias en que surgió esta pieza, lo cierto es que algunos elementos de lo que se conoce como estética de Metepec están presentes en muchas piezas que preceden al árbol de la vida. Uno de éstos es la incrustación frontal de un objeto con una cargada decoración, que puede ser bidimensional o tridimensional. Un ejemplo temprano de este estilo es la vistosa jarra de pulque realizada a fines del siglo XIX. La decoración cubre dos terceras partes de su superficie y consiste en figuras moldeadas –usualmente de héroes nacionales– colocadas al centro, gran cantidad de flores, hojas, guirnaldas, armas diversas, banderas e incluso, en un caso, serpientes e iguanas. Los elementos en relieve se pintan individualmente en colores brillantes que contrastan con el fondo negro. Los detalles lineales se logran a través del modelado del barro o por medio del dorado. La base se graba con un friso geométrico repetitivo. La densa ornamentación frontal, la colocación central de las figuras humanas entre el pastillaje de las hojas y los diseños geométricos de la base son elementos estilísticos prototípicos de los jarrones, las jarras de pulque y muchos árboles realizados después.

Otras piezas que datan de finales del siglo XIX también han tenido una influencia duradera en la cerámica decorativa de Metepec. Estas son las alcancías de barro negro vidriado, las jarras de agua, los candelabros y las figuras moldeadas en forma de pájaros, animales y criaturas mitológicas. Como ocurre con gran parte del arte popular, es difícil fechar los trabajos que no están firmados. La primera referencia publicada sobre este tipo de objetos data de 1921, aunque muchos alfareros dicen que tales piezas se hacen desde la época de sus abuelos, a finales del siglo XIX. Las figuras moldeadas y huecas de toros, gallinas, patos, gallos, peces, leones, conejos y sirenas todavía se fabrican, pero es más común verlas como parte del decorado de los árboles o como piezas individuales mayores.

Hacia 1920, algunos de los artistas habían empezado a pintar con flores azules y hojas doradas la otrora loza negra y sin adornos. La popularidad de este tipo de decoración creció y la mayoría de las alcancías en forma de cerdito y toros de la década de los cuarenta están pintadas de esa forma, o la pieza entera se halla pintado de naranja brillante o azul con las flores y los detalles faciales en colores que contrastan. A fines de los años treinta y principios de los cuarenta, Diego Rivera enseñó a la familia Fernández Soteno cómo usar los colores de anilina sobre un fondo blanco para crear un brillante efecto policromo. Los hermanos Alfonso y Mónica Soteno coinciden en que Rivera visitó Metepec y que promovió su trabajo en la Ciudad de México –la colección de arte popular que formaron Rivera y Frida Kahlo está ahora en el Museo Frida Kahlo en Coyoacán México–. Sin embargo, niegan que Rivera haya enseñado a pintar a sus familias. Este estilo de pintura no se muestra en ninguna ilustración publicada antes de 1949, y debe haber florecido rápidamente porque hacia 1950 los alfareros de Metepec eran conocidos por su “desinhibido deleite de los colores vivos”. Ese estilo se destacaba sobre los demás y se aplicó a los primeros árboles.

A principios de los setenta, los clientes empezaron a pedir piezas sin pintura. Se hicieron nuevos moldes y, si eran comercialmente exitosos, como las figuras del pegaso y del unicornio, se convertían en una mercancía de regla. Todas estas figuras se hacen y venden ahora como juguetes o adornos. En otras partes de México las jarras decorativas y los candelabros policromados y de barro negro vidriado son tradicionalmente colocados en los altares que se erigen el Día de Muertos. No obstante, no se ha detectado que las piezas negras de Metepec de fin de siglo hayan tenido ese uso particular.

Algunas figuras tradicionales se pintan al estilo del fresco con colores brillantes. Un ejemplo de ello son las 37 figuritas que componen la cuadrilla, como se llama al grupo utilizado en los rituales tradicionales de curación. Estas piezas representan al enfermo, personajes religiosos, músicos, figuras de género, animales y elementos naturales relacionados con el aire y el agua. Cada una de las figuras, algunas hechas de molde y otras a mano, son blanqueadas con pintura acrílica y luego pintadas con brochazos de rosa encendido, verde y amarillo. Este juego de piezas sólo se hace si un curandero le ha dicho a alguien que padece “aires” y que debe comprar la cuadrilla para usarla en la ceremonia.

También se le dice al “paciente” que debe llevar tortillas, flores, incienso, mole, licor, tamales, fruta, velas, un plato de sopa, pulque, y convocar a músicos y danzantes. Todos los objetos asociados con el ritual se preparan como una fiesta. Las figuras se frotan sobre el paciente y luego se pasan a los asistentes, quienes empiezan a bailar con ellas. Después, el conjunto de figuras se coloca circularmente en una canasta nueva y se lleva al lugar –usualmente en el monte– donde se piensa que la persona ha contraído los “aires”.

El conjunto se deja ahí. Los alfareros creen que no es conveniente hacer las piezas para darles otro uso que no sea el de la ceremonia de curación pues emplearlas mal les podría dar mala suerte. Con frecuencia, estas piezas son, por error, señaladas como juguetes en algunos museos y publicaciones. Las pocas piezas de cuadrilla que existen en colecciones, o que se han reproducido en diferentes publicaciones son idénticas a las que se realizan actualmente, a diferencia de que las más recientes están pintadas con acrílico y no con anilina.

Otros objetos tradicionales hechos en Metepec son los componentes del altar y los juguetes para las ceremonias del Día de Muertos. Aun cuando la decoración tradicional de los altares varía a lo largo de todo México, muchos incluyen incensarios y candelabros. En Metepec éstos son de barro negro vidriado. Los incensarios que se venden localmente se fabrican sin la estructura superior, en forma de corona, que suele agregarse para los compradores foráneos. Los quemadores tienen forma de copas y una apertura en la parte honda para permitir que el incienso arda y el humo flote libremente. Los candelabros negros se colocan en una base de medio domo, invertida y con anillos. Las piezas más simples se decoran tan solo con una flor vidriada en negro, realizada a partir de un molde. La manufactura de estas piezas no ha variado desde los años treinta. Algunos otros incensarios y candelabros se pintan con figuras de esqueletos. Sólo las piezas que no están vidriadas pueden utilizarse para quemar incienso.

También se hacen calaveras de azúcar y juguetes en las festividades del Día de Muertos para ofrecerlos en los altares y como regalos para los vivos. Las calaveritas se hacen en la cercana Ciudad de Toluca, pero los confiteros obtienen los moldes de los artesanos de Metepec. Aquí se modelan también en cerámica los “muertos”, como se llama a ciertos juguetes en forma de esqueleto, ya sea como piezas individuales o para incorporarlos a la decoración de un árbol. Un ejemplo de cómo la vida y la muerte confluyen es la representación de una carreta de bueyes decorada que se emplea habitualmente para el festival agrícola del verano. Los músicos-esqueletos acompañan el ataúd, que se coloca en medio de la carreta en una satírica combinación de vida, muerte y gozo. La fuente de inspiración de los árboles ha sido atribuida a la cosmología, a la iconografía franciscana y a la tradición de los árboles, más antigua, de Izúcar de Matamoros. Sin embargo, algunos alfareros afirman que fue el doctor Rubén de la Borbolla –investigador que ha promovido el arte popular en el Estado de México– quien les pidió que elaboraran el árbol. Inicialmente era un simple árbol que semejaba una palmera. Otros aseguran que los alfareros se inspiraron en una pieza de Oaxaca, en la iglesia de Santo Domingo. La interpretación de este concepto por parte del artista refleja la tradición en cerámica policroma que ya existía en Metepec, como es evidente en la creación de candelabros para los altares, juguetes de figuras moldeadas, cuadrillas y jarras de pulques, cuadrillas y jarras de pulque, piezas elaboradas con aplicaciones de figuras de cerámica y follaje.

Existe la versión, basada en ilustraciones publicadas, de que los primeros árboles se hicieron alrededor de 1945. Una de las primeras versiones del árbol de la vida consiste en un modelo a mano de Adán y Eva, quienes se encuentran flanqueando un árbol cuyas seis hojas volteadas hacia arriba terminan en bases para vela. El tronco del árbol y sus ramas están pintados de diferentes colores, como aparecían en una figura de un Nacimiento anterior. A las ramas se agregan flores, “bolitas” que representan frutas y hojas hechas en molde que se erigen sobre una delgada base plana.

Un ejemplo de los primeros árboles es el que muestra la crucifixión de un Cristo flanqueado por los ángeles y pequeños centuriones con María arrodillada a sus pies. Las ramas forman una U y su remate es casi igual al de las palmas que se usaban en las versiones más antiguas del árbol y en algunas más recientes. Una reproducción contemporánea de este árbol de Cristo fue realizada para su exhibición. Se usaron los viejos moldes para reproducirlo lo más exactamente posible. Las ramas de los árboles posteriores ya no funcionan como “brazos” para sostener las velas del candelabro debido a que cuando las piezas se encendían, las ramas solían colgarse. La solución fue enlazar las ramas individualmente entre sí para formar un enrejado más fuerte, lo que a su vez permitía una mayor superficie para agregar decorados. Las dimensiones de los árboles crecieron a medida que las embajadas y los hoteles solicitaban con mayor frecuencia árboles de dos y tres metros de altura. Debido a esta aparición en lugares públicos, los árboles se convirtieron en uno de los objetos más conocidos, y valorados, del arte popular mexicano.

Los artesanos han experimentado con diferentes métodos de pintura y vidriado. La primera técnica utilizada fue la empleada para pintar las alcancías moldeadas, los nacimientos y las figuras de santos como Santiago. El árbol completo se pintaba primero con una mezcla blanqueadora de cola –un producto similar al pegamento, hecho de animales sacrificados– y blanco de España –carbonato de calcio–. Al secar, la superficie se decoraba con pintura de anilina y los detalles se destacaban con oro. El cambio de anilina a la pintura acrílica tuvo lugar en los sesenta debido a que la pintura anterior se decoloraba o se despuntaba cuando era tocada. No se sabe quién fue el primero en dejar de pintar los árboles, pero empezaron a verse así con frecuencia a fines de los sesenta y principios de los setenta.

Los artistas sólo se ven limitados por su propia creatividad y habilidad técnica. Los árboles tridimensionales, los árboles con ceniceros integrados, aquellos elaborados para los Juegos Olímpicos de 1968, reflejan la libertad de que gozan los artesanos. Igualmente expresan cómo los artistas populares de un pequeño pueblo mexicano reciben la tradición estética de su familia. Los lineamientos del mercado nacional e internacional, así como las propias visiones fantásticas de los artistas producen infinitas variaciones del árbol de la vida de Metepec.

Linda McAllister. Curadora en jefe del Museo de Arte de la Universidad Estatal de Arizona y del Nelson Fine Arts Center.

Te invitamos a que consultes la revista-libro Metepec y su arte en barro. no 30. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.