Afirma Carlos Fuentes que la naturaleza fotografiada por Gabriel Figueroa es una hermosa orquídea, pero que se trata de una flor carnívora. El Edén se ha vuelto agreste y gracias al arte de Figueroa vemos cómo los hombres miran con terror y fascinación su entorno. Esas miradas que nos miradas en la pantalla se entretejen con nuestro recuerdo, nuestra vida, nuestro destino.

Yo conocí a Gabriel Figueroa a oscuras, una tarde del verano de 1942, en el cine Suipacha de Buenos Aires. Hablo del verano austral, de las navidades tórridas y húmedas del Plata, “el río color de león” y el alquitrán derretido de sus avenidas numerosas.

Los cines porteños se aglomeraban de una sola calle, Lavalle, aunque los más modernos, el Ópera y el Gran Rex, levantaban ya su majestad refrigerada en Corrientes. El Suipacha era el cine modesto dedicado al estreno de películas mexicanas. No tenía refrigeración, pero la prensa local había elogiado esta Flor Silvestre dirigida por Gabriel Figueroa y puesta como ejemplo de lo que podía hacer un cine argentino generalmente dedicado al sentimentalismo banal de las mellizas Legrand o a la elegancia acartonada de Pedro López Lagar, Roberto Airaldi y Santiago Gómez Cou, que los tres juntos no hacían un Arturo de Cordova. Había las famosas excepciones de Mario Soffici y sus Prisioneros de la tierra, sus Tres hombres del río. Y ese mismo año, Lucas Demare habría de presentar la película argentina de épica ejemplaridad, La guerra gaucha.

Pero en aquellos días finales del 42, clausura de un año tumultuoso en el que la paz oligárquica y estanciera de la Argentina había sido rota por golpe tras golpe, (Rawson sacó a Castillo, Ramírez sacó a Rawson, Farrel sacó a Ramírez, Perón esperaba entre bambalinas y éstas eran las de Evita, quien filmaba La cabalgata del circo con Libertad Lamarque y Hugo del Carril), la película del Indio Fernández y Gabriel Figueroa, interpretada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, era un alarmante y brutal recordatorio de que la paz y el progreso son por lo común ilusorios en la América Latina.

Los espectadores argentinos de Flor Silvestre eran los hijos de medio siglo de prosperidad vacuna y lanar, auges comerciales a expensas de dos guerras mundiales, aristocracias criollas y emergentes clases medias nacidas de la inmigración europea. Argentina no era América Latina; la belleza y la violencia de las imágenes de Figueroa, para algunos, entonces, eran tan sólo la ilustración de la exótica barbarie mexicana. Lo que yo vi, sentí y escuché aquella tarde caliente en el cine Suipacha definió mi apreciación del arte de Gabriel Figueroa y mi distancia o cercanía ante los debates, los aplausos y las críticas que, como todo creador auténtico, le han acompañado durante su larga, perseverante y fructífera carrera.

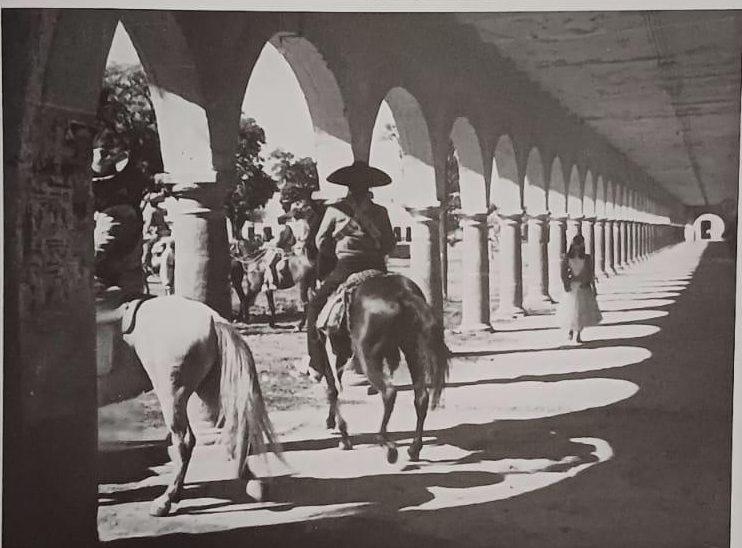

Vuelvo a referirme a Flor Silvestre, una de las diez o doce películas realmente importantes del cine mexicano. Hay belleza increíble de paisajes, los cúmulos de nubes, las siluetas dramáticas de los nopales, el paso a contraluz de los jinetes por un risco recortado con navajas, cantando la balada de El hijo desobediente.

Podría haber también, -se acusó a Figueroa de incurrir en ello-, un sospechoso lirismo, una complacencia estética. Es hora de recordar que, ante todo, Figueroa no inventó el paisaje mexicano. Las nubes están allí, son así y no de otra manera; y Figueroa lejos de admirar la asombrosa evidencia natural y conformarse con ella, (o limitarse a celebrarla, cosa que se le permitía a Keats pero no a Figueroa), se ha empeñado en añadir un elemento creador, que es el del artificio. No se fotografía impunemente al país más fotogénico del mundo a menos que, sin traicionar la belleza, se nos indique en la imagen que, al ver lo que vemos, lo transformamos, subrayamos una impresión natural hasta deformarla, recrearla y añadirle, en cierto modo, margen crítico de su propia hermosura. Esta belleza está allí, es cierta, pero Figueroa la amplifica para que tenga la libertad de reflexionar sobre sí, recrearse, deformarse y, acaso, perderse, hay: la belleza de las imágenes de Figueroa no sólo esconde una voluntad de artificio, sino que indica, a su vez, la voluntad, no de reflejar, sino de añadir esas imágenes al mundo, devolverlas no para una imposible duplicación, sino para que existan por si solas. La propia realidad en la que estas imágenes se basaron dejará de ser real un día, (el ecocidio, entre otras cosas, se encargará de ello), y entonces las metamorfosis del arte pasarán por ser la realidad real: veremos el México de Figueroa y no el que realmente fue. La verdad, así, siempre está reñida con los hechos.

Este tránsito de la naturaleza invisible, (porque la naturaleza puede existir perfectamente sin que nosotros la veamos; sin que la concibamos siquiera), a la visibilidad artificial, es lo que abre las posibilidad de la creación en el arte de Gabriel Figueroa.

Esa naturaleza que podría existir eternamente sin ser vista, es vista por un ser humano. No hay pánico más terrible en el cosmos, advierte Hólderlin, que el de saberse parte de la naturaleza pero separado de ella; surgido de ella para ser, y alejado de eso. Esa separación se llama historia. La única reunión posible a partir de la separación histórica se llama arte.

La naturaleza de Figueroa es una hermosa orquídea, sí, pero esa flor es carnívora y habría que enumerar miles de miradas turbias, vidriosas, espantadas, arrinconadas, enternecidas, fatales, ciegas, azarosas, asesinas y voluntariosas en el arte de Figueroa para darnos cuenta de la calidad de ese terror y fascinación ante lo que se mira y lo que se quiere crear al mirarlo, siga existiendo con nosotros, y si continuamente mirándolo, nos recupere, nos abrace normalmente, nos reintegre al mundo de la naturaleza mexicana, tan inmediata, tan recientemente vencida por la piedra y el jardín, por la mano de afuera y el papel sobredorado.

La mirada ausente y triste de Dolores del Río en María Candelaria mientras Pedro Armendáriz la conduce en trajinera entre las chinampas de Xochimilco es la mirada de una intrusa en el paraíso; el jardín será efímero. Estamos en el Edén subvertido de Ramón López Velarde: éste es el escenario auténtico del arte de Gabriel Figueroa, y si es cierto, como lo indicó Brecht, que “el simple hecho de reproducir la realidad no dice nada sobre esa realidad [...]. Es preciso construir una cosa, algo artificial, fabricado”, también es cierto que, a partir de esa fabricación, de ese artificio, somos al final capaces de ver la verdadera realidad, es decir; la realidad creada. La proyección más extraordinaria de la fotografía, en este sentido, es que no solo da una identidad inmediata a millones de seres que jamás la tuvieron en los largos siglos del anonimato facial de las mayorías; es que esas nuevas identidades fotografiadas cambian nuestra propia identidad porque nos miran.

Carlos Fuentes. Fue narrador, ensayista, diplomático, y autor de una obra literaria que se sitúa sin duda ante las más importantes de nuestra lengua. Por ello recibió en España el Premio Cervantes, 1987. Algunos otros de sus premios son, el Rómulo Gallegos, en 1977, el Nacional de Letras, en 1984.

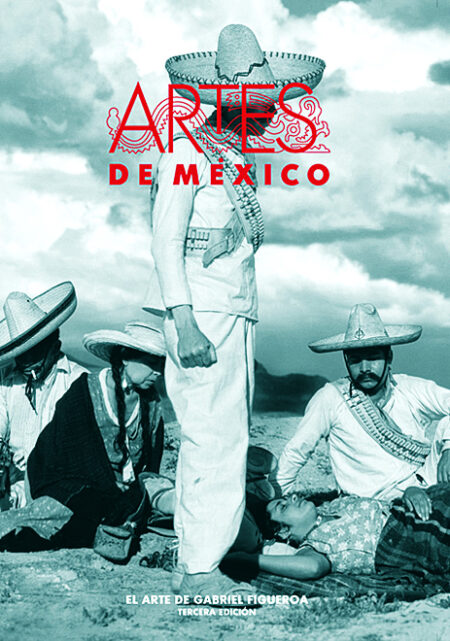

Sigue leyendo el artículo de Carlos Fuentes en nuestra revista-libro El Arte de Gabriel Figueroa. La encuentras disponible en nuestra física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.