Hacia el siglo XVII, en el actual territorio de Guatemala, el cacao había ampliado sus dominios. Ya no sólo formaba parte de los rituales mayas de raigambre antigua o se usaba como moneda, pues se habían integrado al universo de las pócimas y las hechicerías como una potente ayuda para despertar la pasión o para inhibir la virilidad, según fuera necesario. En este texto la antropóloga nos lleva de la mano por los varios casos de amor y desamor tejidos por los sortilegios de chocolate. Y nos invita a deleitar con los matices del placer prohibido asociado a este grano.

A partir de la última década del siglo XVI los españoles fueron superando su aversión al chocolate. A diferencia de los nativos, solían añadirle vainilla, canela y azúcar. Ya para el siglo XVII, los guatemaltecos de cualquier categoría social o grupo étnico en ciudades como Santiago de los Caballeros y la Antigua Guatemala, tenían acceso al chocolate, que formaba parte de su vida cotidiana. La transformación del chocolate en alimento básico consumido a diario no sólo por los mayas, sino también por los españoles y castas, probablemente se haya debido a las cocineras nativas de la época. Pero como no todos tenían servidumbre, las españolas más pobres, las mestizas y las negras muy probablemente aprendieron de las vecinas indias a preparar el chocolate para servir a la familia.

Había gente que a diario desayunaba con chocolate. El vecino de un anciano sacerdote descubre cómo a menudo le llevaba agua caliente para que pudiera beberlo por las mañanas. Los habitantes de la Guatemala Virreinal lo tomaban en muchos contextos de la vida cotidiana: los dolientes lo bebían para aguantar la desvelada de los velorios, y se preparaba para fiestas y reuniones familiares y comunitarias. Incluso se dio el caso de una mujer que daba a sus esclavos una pócima mágica de chocolate para evitar que interfirieran en sus brujerías o se fugaran.

También se atribuían al chocolate propiedades asociadas con la salud. Una criada mulata libre describe cómo a su marido, que era indio, una curandera también india le dio un bebedizo de chocolate para sanarlo de su locura. Los hospitales de la Ciudad incluían el chocolate en su presupuesto para la comida de los pacientes. El Hospital Real de Santiago gastaba en ellos once reales y medio para los pacientes. Además, compraban chocolate para los religiosos que atendían a los enfermos: 48 reales para fray Juan de Dios Lara, el director del hospital, y 24 reales para cada uno de los otros ocho. En el presupuesto también se incluía el dinero del chocolate de la servidumbre del hospital.

La preparación del chocolate formaba parte del papel social de las mujeres como encargadas de hacer la comida. Y en los tianguis de la ciudad vendían bebidas de chocolate. Sólo en casos de extrema necesidad lo preparaban los varones, como se ve en la queja de Juan de Fuentes que hizo al Santo Oficio porque su mujer lo había hechizado. Juan, albañil mulato de Santiago, de treinta años, denunció a la Inquisición a su mujer, la también mulata Cecilia, por “hechicera bruja”. La acusa de “uso de encantamientos y maleficios para que este denunciante no pudiera ser hombre en todas las ocasiones que quisiese tener actor con su mujer”. En última instancia, las pruebas que tenía Juan de que Cecilia había recurrido a hechizos se centraban en lo que él percibía como la inversión de los papeles de género en el ámbito doméstico, patente en su incapacidad para controlar sus impulsos contra natura de preparar el chocolate mañanero mientras su mujer seguía dormida.

El Santo Oficio da el siguiente resumen de su declaración: “Y la dicha su mujer trataba a este declarante no como a su marido, sino como a su criado, y tenía a bien él servirla, encender el fuego en la cocina, calentarle el agua, batirle el chocolate, calentar la comida, y se levantaba este declarante muy temprano y la dicha mujer se quedaba en la cama durmiendo hasta tarde, y cuando recordaba le llevaba chocolate este declarante para que lo tomase después de vestida, y aunque fueses muy tarde había de aguarda este declarante a tomar chocolate con su mujer, y todo esto no puede haber sido cosa natural”.

A la postre, Cecilia sería condenada por hechicería y los funcionarios la remitieron bajo custodia a la cárcel central de la Inquisición en la Ciudad de México. Cecilia llevó objetos para aliviar su prisión, como ropa, ropa de cama y una imagen de la Virgen de Guadalupe. También cargó con cuatro marquetas de chocolate y una jícara para beberlo. Hacia finales del siglo XVII, el significado cultural del cacao se tranformó hasta asociarse con desódenes sociales del sexo femenino. En razón de su color oscuro y su textura granulosa, era fácil disimular en el chocolate elementos asociados con hechizos sexuales, como distintos polvos y hierbas, así como partes y fluidos del cuerpo femenino que se mezclaban con la bebida y se daban a los hombres para controlar su sexualidad.

Manuela Gutiérrez, una criada mulata, soltera, de veinte años, fue a consultar acerca de tales pócimas a Gerónima de Barahona, una hechicera mulata muy conocida en Santiago de los Caballeros a finales del siglo XVII. Manuela contó que estaba teniendo problemas con su amante y quería algo para atraerlo, Gerónima le dio unos polvos y le dijo que se lavara “sus partes naturales” con agua y luego la mezclara con los polvos en el chocolate para que el hombre lo bebiera. En otro caso, Nicolasa de Torres, criada, mulata, libre y soltera, pretendía atraer sexualmente a su patrón y acudió a una india llamada Petrona Munguía, quien le dijo que mezclara vello púbico con una lombriz que había debajo de ciertas piedras y luego echara la mezcla en el chocolate del patrón.

A veces madres e hijas colaboraban en el uso del chocolate para fines de hechicería sexual, y ese conocimiento pasaba de generación en generación. En 1705, una esclava mulata acusó a su ama, una rica viuda también mulata llamada Francisca de Ágreda, y a la hija de ésta, Juana, de practicar la hechicería con tales propósitos. La esclava declaró que Francisca y Juana habían preparado una pócima de chocolate para mandarla al amante de Francisca, que era el cura de Santa María, un pueblo casi exclusivamente indio. La esclava dijo que el bebedizo contenía vello púbico, canas, uñas y saliva de Francisca, junto con pelo de Juana. Así, se combinaban partes del cuerpo de la hija y la madre, quizá por la creencia de que eso aumentaba el poder sobre el amante de Francisca.

Pero no sólo las mujeres pobres, mestizas, mulatas o indias recurrían a las hechicerías para practicar maleficios sexuales por medio del chocolate; también lo hacían las españolas, que salían a pedir a vecinas y amigas que les recomendaran a quién consultar para tales fines, y también empleaban a las hechiceras como intermediarias para conseguir los ingredientes requeridos. La mencionada Gerónima de Barahona sirvió de recadera de doña Luisa de Gálvez, quien le dio media hogaza y cuatro panecillos para que los entregará en casa de una india llamada María de Zumagra a cambio de ciertos polvos rituales para hechizos. Gerónima volvió con tres paquetes de polvos, uno para que doña Luisa espolvoreara la ropa del hombre que deseaba y otros dos para echarlos en la comida y el chocolate. Luego doña Luisa se lavó con agua los sobacos y las partes pudendas y otra mujer hizo la mezcla del polvo con el agua y el chocolate. Pese a su categoría social, doña Luisa tenía fama de violenta: “que por eso le llamaban la Machete, porque habría salido con un machete a quitar una lengua”.

El chocolate también resultaba útil para disimular los ingredientes destinados a forzar a los hombres a volver a casa, o para impedir que siguieran maltratando a las mujeres. Gertrudis de San José, una mulata libre de 22 años, se peleó con su marido, que era arriero, y éste la dejó. Para obligarlo a volver, Gertrudis mascó semillas de cacao, las revolvió con polvos negros y las enterró bajo el umbral de la vivienda en que se alojaba el marido. No contenta con la supuesta potencia del hechizo, también juntó lombrices debajo de unas piedras llamadas rosquetas, las tostó en un sartén y las molió con polvos. Luego todo eso con chocolate y lo dio a otros hombres que deseaba enamorar, “para que los hombres no la dejasen y la quieran”.

Había quienes se servían de esta clase de brujería “para desenojar al hombre”. Una tal María de los Ángeles, costurera española de treinta años, mezcló polvos negros y agua que usó para lavarse los genitales en una jícara de chocolate caliente, para que su amante, al beber la pócima, dejara de estar enojado. Luisa de Gálvez, buscando defenderse de los maltratos de un hombre, adoptó una estrategia similar: fue con la india Anita para que le diera un hechizo para desenojarlo, que consistía en unos polvos color canela y verde. Primero había que lavarse los genitales y luego revolver el agua con los polvos y el chocolate para el hombre. Melchora de los Reyes, una mulata blanca, soltera, empezó a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Probablemente el amante le prometió casarse con ella, pero luego la abandonó, lo que puso en entredicho la reputación de doncella de Melchora. Ésta compró polvos a una hechicera y los echó en el chocolate de su amante para “que le estuviera sujeto” y hacer que volviera y se casara.

También se usaban pócimas con chocolate para vengarse de las rivales. Doña Catarina Delgado, española de 28 años, acusó daño a una tal Agustina. El marido de doña Catarina, el sargento Nicolás Callejos, también español, se enredó con Agustina, criada mulata que vivía en casa de su patrón, junto a la Universidad de San Carlos. Según doña Catarina, una día Agustina se presentó en su casa y riñó airada y públicamente con Nicolás. Días después, Agustina, acompañada de una amiga, llevó chocolate para hacer las paces. Doña Catarina, su marido y una criada india lo bebieron, y acto seguido doña Catarina cayó enferma y describió sus vómitos como: “echando el curso negro y amarillo”, pues sacaba por su boca sustancias amarillas, verdes y de color sangre. La criada también enfermó del mismo mal y murió, mientras que el marido al parecer resultó ileso.

Martha Few. Es profesora asociada de historia colonial de América Latina en la Universidad de Arizona en Tucson. Es autora de los libros Women Who Live Evil Lives: Gender, Religion and the Politics of Power in Colonial Guatemala y, junto con Zed Tortorici, de Centring Animals in Latin American History. Éste es un fragmento del artículo “Chocolate, Sex, and Disorderly Women in Late-Seventeenth-and Early-Eighteenth-Century Guatemala”, publicado en Ethnohistory.

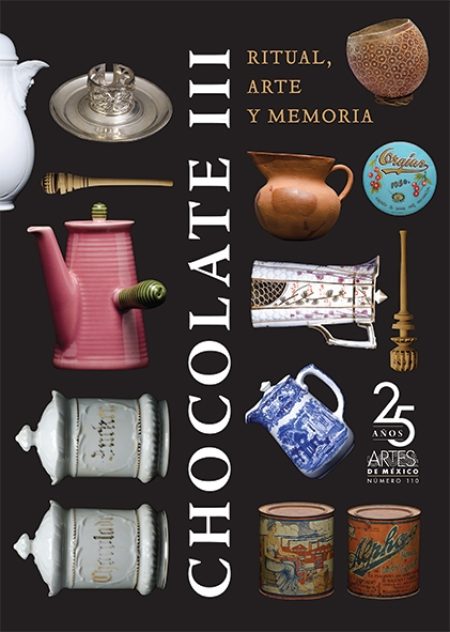

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Chocolate III. Ritual, Artes y Memoria. No. 110. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.