¿Quién hace actualmente el traje de la china poblana? Pareciera que el carácter nacional de este vestido está dado también por sus condiciones de manufactura: cada una de sus prensa es elaborada en diferente lugar y por varias manos femeninas, cuyo trabajo se funde para conformar piezas que poseen el encanto de la creación compartida.

“Tradicional pero no histórico, atado al pasado pero libre de fechas, el objeto artesanal nos enseña a desconfiar de los espejismos de la historia y las ilusiones del futuro. El artesano no quiere vencer el tiempo, sino unirse a su fluir”

Octavio Paz

En cada lentejuela del traje de la china poblana se borda una historia, más allá de la fascinante leyenda de la India Catarina de San Juan, que vestía ropa sencilla camino a su santidad, según el estudio de Francisco de la Meza. Su uso correspondió inicialmente a las mujeres e indígenas que trabajaban en el servicio doméstico y en los comercios de la ciudad, y derivó, con algunas variantes, en el traje de “la china”, el personaje que se popularizó a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX. Dicha denominación tiene diversas lecturas. Ciertos investigadores la atribuyen a las trabajadoras domésticas, pues la palabra “china” en lengua quechua significa “sirvienta mestiza”. Pero su origen puede tener que ver también con las mujeres chatinas de Juquila, Oaxaca, llamadas Chatñas, con gran tradición en el bordado y el tejido. Curiosamente, en este lugar coincide la leyenda de la princesa india y el traje, pues existe una enorme devoción de los mixtecos poblanos por la Virgen de Juquila, conocida como Santa Catarina de Juquila. Como puede apreciarse, la historia de la indumentaria de la china se puede abordar jalando diversas hebras. Lo cierto es que, como todo traje, éste tiene un frente y un revés.

El frente, bellísimo, está a la vista de todos: la falda cuajada de lentejuela con el escudo nacional y la blusa bordada a mano con hilo o chaquira; sin dejar atrás el reboza de seda o algodón y los zapatos, ya no de raso, sino de cuero y tacón. Y el revés: ya lo iremos descifrando entre los surcos y veredas de la sierra de Puebla. Pero ningún traje podrá pasar por nacional, por magnífico que sea, sin su aceptación social y su uso popular. Actualmente el traje de china se comercia en el Parián de Puebla, y en Tehuacán, Guadalajara y en la Ciudad de México. Por lo menos en la región poblana se usa en las fiestas cívicas del 2 de noviembre y 16 de septiembre, pero también en las visitas a la Virgen de Juquila, en Oaxaca, el 7 y 8 de diciembre, y la Villa de Guadalupe, el 12 de febrero y el 12 de diciembre.

El consumo popular –ya sea sólo de las blusas bordadas a mano o del traje en su conjunto– se ha extendido a los migrantes en los Estados Unidos, especialmente a los radicados en Los Ángeles y Nueva York, muchos de los cuales provienen justamente de la mixteca poblana, y es comprado también entre ciertos norteamericanos gustosos de “lo hecho a mano”. Todo lo anterior ha derivado y posibilitado una producción “masiva” de blusas y faldas “en serie”, pero hechas, por contradictorio que parezca, “según el ritmo de cada persona”. Y es que, en la Sierra Negra y en la Sierra Norte de Puebla, se entretejen diversos caminos que hay que recorrer para entender la manufactura de este traje. Su creación ocupa una diversidad de manos, todas ellas femeninas, que se dedican a secciones específicas del mismo. Y, en realidad, pocas de los cientos de mujeres que participan en su hechura tienen el traje terminado en sus manos.

La transacción económica de la producción del bordado para las blusas está basado, en buena medida, en “la palabra”, y en general no se recurre para este trabajo ni siquiera al taller artesanal. El dinero en efectivo sólo aparece al final de un ciclo que más adelante reseñaremos.

Comúnmente la mujer indígena de regiones como Puebla y Oaxaca vestía, y aún viste, con la falda tipo “enredo”, generalmente de lana y sostenida por una faja. Dicha pieza es llamada de diversas maneras según la región: chincuete o cueitl, en náhuatl, y en español refajo, posahuanco, costal, rollo etcétera. En la Ciudad de Puebla, las mujeres mestizas la fueron sustituyendo por la falda española tipo andaluz o por la de la provincia de Toledo. Ésta se sujetaba a la cintura por medio de presillas o amarres y se elaboraba con el castor, tela de lana muy fina, llamada así por su semejanza con la suavidad del pelo de este animal. Dicha tela venía decorada con flores o puntos y era un lujo en sí misma. Desde la época colonial, por el tamaño en que ésta se vendía, la falda no llegaba hasta el piso, de modo que se le añadía un lienzo, generalmente de seda, a partir de la cintura, tal como puede constatarse en la obra de José Arrieta.

En nuestro país, el castor, con el que se elabora el traje de china poblana, se empezó a decorar con el bordado de lentejuela y chaquira de origen oriental, como lo menciona Guillermo Prieto en sus crónicas. Más tarde, probablemente durante la última etapa del porfiriato, se le agregaron los símbolos patrios. Hace aproximadamente 50 años esta tela se vendía en la calle 5 de mayo esquina con la 3 poniente, de la ciudad de Puebla, en una tienda llamada La Primavera. Es esta época, según las señoras de la familia Díaz, costureras de la tienda La Mexicanita en el Parían, no se solicitaba a las vendedoras un traje de china, sino un castor de lentejuela con tales y tales características, al que las propias compradoras agregaban la seda para darle el largo adecuado. Hoy la falda de china poblana se sigue bordando sobre esta tela –que se adquiere en las ciudades de Tehuacán. Toluca y Arandas, Jalisco–, aunque debido a su escasez y alto costo empieza a ser sustituida por franela. El castor mide 1.80 centímetros y actualmente tiene impresa una cenefa de mariposa –según comentan las costureras del Parián– a la que se le bordan las lentejuelas. Desde “las abuelitas”, según recuerdan, la falda llevaba el motivo del águila nacional, por sencilla que fuera; después se incorporaron en los diseños elementos como el calendario azteca, la china poblana y el charro. Actualmente también se hacen este tipo de trajes para boda: en blanco, con lentejuela plateadas y la chaquira blanca o color hueso.

Las vendedoras del Parián que bordan el castor se tardan hasta tres meses en una falda “cuajada”. El trabajo se hace “de a poquito” y de noche, acompañado por las estrellas, porque la lentejuela, como brilla con el sol cansa la vista. Para satisfacer la creciente demanda, las costureras de Parián mandan a bordar otros castores con las mujeres indígenas de los pueblos de San Gabriel Chilac y de La Resurrección. Las blusas bordadas que se venden en el Parián provienen también de San Gabriel Chilac.

El camino a Tehuacán, con el Pico de Orizaba al fondo, es tierra árida en la que las cactáceas y los órganos miran hacia el cielo, como soldados rasos de esta región mixteca. Cerca de ahí (a un kilómetro de la carretera de cuota de Puebla a Tehuacán), la tierra verde de Chilac es alimentada por las galerías filtrantes de origen prehispánico, y trabajada por mujeres que “a ratitos”, dan forma a ciertas piezas del traje de china poblana. La mayoría de las costureras de este lugar habla náhuatl y español. La señora Gabriela, de 35 años, nos recibe en su casa, parecida a las de clase media urbana: tres cuartos, comedor, cocina, baño y regadera, además de patio cochera, donde su esposo guarda el Volkswagen. Cada hogar cuenta también con taller y traspatio. En el primero está su máquina de coser e hilos para el bordado, y en el segundo el guajolote, la olla para le mole y un pequeño cuarto de carrizo para los indígenas popolocas, a quienes hospedan a cambio de que les ayuden en el quehacer y a veces en el bordado de las blusas.

Las costureras de Chilac, como la señora Gabriela, compran la tela de popelina blanca para las blusas y la cortan. A los fragmentos de esta tela los conocen como lienzos: los que corresponden a la parte superior de la blusa y a las mangas van bordados. Sin embargo, la ornamentación de dichas piezas recorre un largo camino de puntadas hacia atrás y hacia adelante, antes de integrar la blusa. Y es que las mujeres de Chilac entregan los lienzos a las habitantes de algunos pueblos de la Sierra para que los borden entre sus labores cotidianas. Además de lavar los lienzos que vienen (más bien regresan ya bordados) de la Sierra Negra, la mujer de Chilac los plancha, ensambla sus partes y teje un listoncito en los extremos de las mismas para unir los lienzos con máquina de coser. Este trabajo se hace entre un quehacer y otro, “no terminarse las manos ni la la vista” y sólo en casos excepcionales se llega a contratar a alguien más para agilizar la producción. El bordado del castor, en cambio, lo hace sólo la mujer de Chilac, ya que “la falda con lentejuela no se puede lavar y los lienzos que mandamos a la Sierra Negra vienen muy sucios”. Las de Chilac, al igual que las costureras del Patrián de Puebla, bordan el castor de noche y poco a poco, por lo cual llegan a tardar meses en terminar uno.

La señora Gloria Martínez, de aproximadamente 50 años, es la responsable en la zona de los dibujos sobre los que se hará el bordado. De su creatividad nació, en buena medida, la amplia producción de blusas bordadas de Chilac. Ésta es su historia:

“Me conocen como Elodia, pero soy la señora Gloria para servirle. En el principio yo pintaba a mano, de puro pulso, porque antes no había sellos para los lienzos.

Mi padre era muy “mal agüero” y mi madre “muy muina”. Por eso yo me dije: “ me voy a ganar mis centavos”. Y entonces me empecé a rentar para Cecilio Puerto, con doña Teresa Benavides. Ellos me alquilaban para pintar las blusas y las batas . Hacía diario una. Desde bien chamaca, anduve pinte y pinte, borde y borde. Mi madre, cuando veía los centavos, ya no era “muy muina”; pero mi padre fue siempre “mal agüero”.

Como Elodia trabajaba mucho, su hermano menor buscó la manera de ayudarla: “Mi hermano Catarino, ya finado nomás, pisa la tierra con su huarache y que me dice:

–Mira que se marca en el polvo, bien que se queda el surco de la suela. Deberías pensarlo así. Y, entonces, que le dibujó una flor en el huarache. Y él bien que rascó y fue recortando la suela.

–Y ora ¿cómo levantamos la flor del suelo?

–me dijo.

Nomás iba andando y se quedaba la flor por donde pasaba. Y nos daba risa risa. Un día pisó grasa y ya se quedó la figura bien puesta.

Y yo que le quito su huarache para pintar en la tela la flor. Él me decía “que ya me lo devuelves” y “ya me lo das”, pero, como no se lo di, anduvo descalzos un tiempo.

Con lo que había juntado de centavos cuando me rentaba, compré el exelite, suele de huarache o de llanta, le puse los dibujos, y él le rascó. Así fue que tuvimos el sello”. Con la invención del sello en el huarache de Catarino, Elodia, que es Gloria, dejó de trabajar ajeno. Ahora hacía sus dibujos sobre el exelite, y su hermano los tallaba, hasta volverlos sello. Posteriormente, Elodia hizo dibujos en papel para otras personas cercanas a su familia, que elaboraban los sellos para aplicarlos en los lienzos. Ella vende sus dibujos “de a peso”, para sellos de blusas, “de a dos y de tres” cuando es para la falda, y hasta “de a quince” cuando es el calendario azteca.

“Mis dibujos los traigo en mi pura cabeza. Dibujo de lo que veo: las flores del pueblo las fui poniendo en el xochitecómatl, copa de oro. Le puse el cempasúchil, que le dicen flor de muerto, y luego las grandes rojas, y también la bandera y el águila…y así, lo que nos fueron pidiendo los familiares”.

Como doña Elodia no guarda en papel sus dibujos, sólo mirando las blusas y faldas que se producen en la región podemos acceder a su “cabeza de recuerdos”. Muchos diseños son retomados de motivos antiguos. Las flores se asemejan a las de las blusas de Istmo de Tehuantepec, pero podrían ser también una interpretación de las que penden de los encinos en la Sierra Negra. El águila de frente con la cabeza hacia la derecha recuerda a la bandera de la República Restaurada de mediados del siglo XIX, o a la introducida por Porfirio Díaz en 1880, la cual aparece también en las blusas bordadas en chaquira del traje regional de Chilac. Los pájaros y las flores con que arona otras blusas pueden provenir de su entorno o de lo que ha visto en sus viajes a Juquila, “adonde van mujeres de muchos trajes y adornos” a Tehuacán, y a La Lagunilla, “donde una señora que me rentaba me llevó una vez”.

La señora Ana, sobrina de doña Gloria, tiene 30 años. Ella, que también habita en Chilac, nos platica:

“De los dibujos de flores que hace mi tía Elodia, mi esposo corta pétalo por pétalo el exelite, para hacer el molde. Atrás le pone triplay y un trozo de madera para agarrar el sello. A mi me traen las telas ya cortadas. En el cojín forrado con esponja, ponga grasa de zapatos negra, y luego aprieta el sello bien fuerte para que se imprima en la tela. Yo pinto, si me dedico todo el día, bien matada, unas 100 piezas. Este trabajo requiere de mucha fuerza, me canso harto de la mano. Y cobro de a peso casa tela.

Tengo varios sellos, como unos cinco juegos completos, de seis piezas de cada uno. Los sábados la gente de aquí se lleva las telas selladas al mercado de Tehuacán, a donde bajan los de la Sierra Negra y se las llevan a bordar. Las regresan a la otra semana terminadas”.

Durante todo el año hay producción de lienzos y blusas bordadas a mano en la región de Tehuacán. El trabajo para la blusa se realiza sobre todo de abril a agosto, y su temporada fuerte de venta va de septiembre a diciembre.

A media hora de San Gabriel Chilac, por camino de terracería, está el pueblo popoloca de San Juan Atzingo, Los casi 2,000habitantes de este lugar poseen casas sencillas de uno o dos cuartos. Viven de la producción de sus pequeñas parcelas de agricultura de temporal, aunque se dedican también al trabajo del bordado: hombre, mujeres y niños por igual.

Hay en esta población 700 mujeres, cuya mayoría no habla español. Ellas son las responsables de bordado los lienzos a mano, según comentan los mayordomos de la iglesia. Los hombres, generalmente bilingües, trabajan a máquina, en pequeños talleres de Chilac. Una de las pocas mujeres bilingües del lugar describe así el proceso del bordado:

“Mi mamá va a Chilac y le dan un lienzo pintado, lo trae al pueblo, a como va pudiendo, y lo reparte entre nosotras. También a las niñas se les da su lienzo. En una semana hacemos seis lienzos. No todo el día está una tejiendo: hay muchos quehaceres, los niños, la comida, los animales, el maíz…Se borda del diario de a cuatro o cinco horas, mientras se va haciendo el camino a la siembra o a Chilac, de las ocho a las diez de la noche, y duelen los ojos”.

Emma Yanes. Investigadora, escritora, periodista e historiadora mexicana. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras FFYL de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Es Investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH.

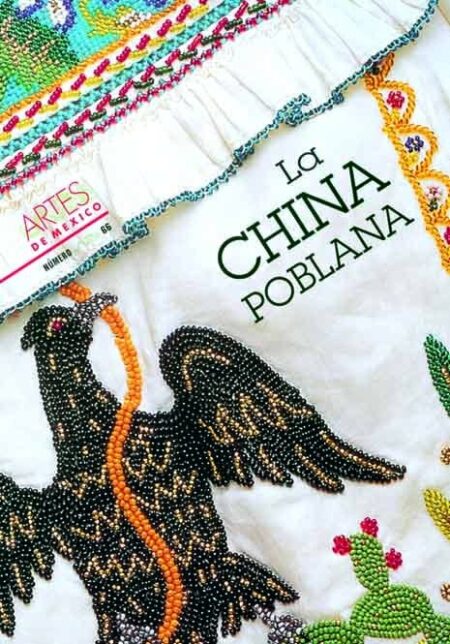

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro La china poblana. no. 66 Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.