El ciclo de vida, muerte y renovación que prevalece en el pensamiento de las culturas antiguas reproduce la sucesión día-noche, la lucha que las fuerzas nocturnas y las diurnas libran en el amanecer y el anochecer. En estas páginas veremos cómo los mexicas explican esta batalla con el mito de Coyolxauhqui, su diosa de la luna que debe morir cada noche cuando nace el sol, su hermano victimario. ¿Cómo el arte nos permite conocer la historia entrañable de esta diosa a través de una pieza emblemática?

Nunca pueden estar juntos, con excepción de aquellos breves instantes en los que ella se agazapa en algún rincón del cielo diurno. Pero luego será ahuyentada por quien la destruye cotidianamente, cada amanecer, cuando la aniquila con su rayo. El ciclo de vida y muerte de los dioses celestes por excelencia -el Sol y la Luna-, es un fenómeno astrológico de tales dimensiones que merece un mito igualmente portentoso.

Los mexicas insertan en el panteón mesoamericano poblado de múltiples dioses, a una familia acorde con sus necesidades filosóficas, culturales, políticas y económicas: una diosa, Coatlicue, que personifica a la tierra, es la madre que, noche a noche, dibuja su cuerpo en el horizonte para que nazca su hija Coyolxauhqui, La Que se Pinta Cascabeles en la Cara, la luna, y los centzonhuitznahuas -los cuatrocientos surianos-, las estrellas del sur. El lance de esta familia comienza con un prodigio inexplicable. Coatlicue se embaraza gracias a una bolita de plumas que cae del cielo mientras barre su templo en la cumbre del Coatepec o el Cerro de las Serpientes. Este hecho misterioso ofende profundamente a su hija Coyolxauhqui, quien instiga a sus hermanos a matar a su madre. Pero la bolita de plumas que Coatlicue guarda en su vientre es Huitzilopochtli, el sol quien, le advierte el peligro, y decide luchar desde el vientre de su aterrorizada madre. Cuando la muerte de Coatlicue es inminente, nace Huitzilopochtli vestido como guerrero y armado con una serpiente de fuego, la xiuhcóatl, que representa al rayo solar, con la cual decapita a Coyolxauhqui y la arroja desde lo alto del cerro, de donde cae desmembrada, como sucede con la luna en algún momento de su ciclo.

El mito de Coatepec se reproduce en el Templo Mayor, donde, al igual que el mito, Coyolxauhqui yace derrotada al pie de la escalinata del vencendo Huitzilopochtli. Sin embargo, el mito no solamente expresa un fenómeno astronómico en el que la luna desaparece ante la presencia del sol, también habla de un hecho histórico consignado por fray Diego Durán. Se trataba de una lucha entre dos facciones mexicas ocurrida durante la migración desde Aztlán, cuando un grupo que comanda Coyolxauh se rebela contra la autoridad de Huitzilopochtli, quien castiga la indisciplina sacrificando a todos poco antes de llegar al sitio donde fundarían Tenochtitlan.

Una de las representaciones de la mítica Coyolxahqui es el conocido disco de piedra descubierto en 1978. Su dinámica expresión sintetiza el frente y el perfil y produce la sensación de un vigoroso movimiento helicoidal en el tronco y en espiral abierto por sus extremidades en forma de rehilete. Este movimiento parece generarse en el punto donde se encuentra la cabeza decapitada y dramáticamente dispuesta hacia atrás, y continúa hacia un brazo, una pierna, la otra y el otro brazo. Sin embargo, las formas no se fugan hacia afuera del relieve, sino que el escultor logra equilibrar expansión y dinamismo al confinar la figura dentro del disco en forma muy armoniosa, y enfatiza puntos de atracción visual en las coyunturas, las manos, los pies y el penacho.

A más de treinta años de distancia se revisaron la policromía, los elementos biológicos y la iconografía, y se detallaron los cinco colores que sobreviven incrustados en las porosidades de la piedra: rojo, que se obtenía de la hematita; ocre, de la goetita; blanco, de la calcita; negro de humo; y azul maya, resultado de la combinación de hojas de añil y paligorskita. Todos ellos pertenecen al patrón cromático del Templo Mayor y los edificios aledaños. Estos colores se localizan en los detalles, como son los pezones azules, los manchones de rojo sangre y el tórax, el ojo enrojecido como en los códices, el penacho azul y otros elementos que abren nuevas líneas de investigación.

La composición desnuda revela otros valores plásticos, como la calidad de la talla lograda sin instrumentos metálicos, como martillos, punteros, etcétera, sino con otras piedras duras para desbastar los finos detalles, y el uso de arena para pulir los bordes del relieve.

Desde su hallazgo, Coyolxauhqui se ha convertido en un icono del arte de los antiguos mexicanos pero, al mismo tiempo, es fuente de inspiración para interpretaciones fantasiosas y descabelladas. Es capaz de expresar tanto el mito como la historia. En su calidad de diosa femenina, se inspira en deidades más antiguas que también están relacionadas con la muerte: las Cihuateteo, las valientes guerreras que habitan la región poniente del universo tras morir en el parto. Coyolxauhqui está representada como estas guerreras: con el torso desnudo visto de frente, pintado de ocre y con pliegues en el vientre. Las Cihuateteo, como la propia diosa, comparten atributos con la ancestral diosa Tlazoltéotl Tlaelcuani, regente de la sexualidad, del parto y de los ciclos menstruales, asociados con las fases lunares. Esta representación de Coyolxauhqui parece haber sido inspirada en ambas deidades, lo confirman su esencia lunar y su identidad como deidad muerta.

Su condición de combatiente sacrificada también es evidente por el uso de ajorcas o tobilleras, muñequeras y penacho de plumas, atavíos propios de los guerreros, y por el adorno característico de los bultos mortuorios y de las víctimas de sacrificio, compuesto por plumones blancos y un atado de dos plumas que en este relieve se aprecian claramente separadas del resto del hermoso tocado azul.

Hay tres valores iconográficos que Coyolxauhqui adquirió de su victimario y que refuerza su identidad. El primero son los caracolillos del género Polinices cf. lacteus que adoran sus tobillos. Estos motivos son emblemas de los guerreros muertos, asociados al sacrificio y a entidades ígneas como el sol/Huitzilopochtli. Un segundo elemento es el gran tocado azul, el color del cielo diurno, principal ámbito de acción de Huitzilopochtli, inspirado en las plumas del “águila real”, Aguila cf. Chrysaetos, que simboliza al astro por ser el ave que alcanza el vuelo más alto. Dicha aureola está compuesta por las plumas coberteras superiores del ala y lleva un colgajo inspirado en las largas plumas de la cola; todas fueron reciprocidad por el escultor con excesiva fidelidad en tamaño, forma y detalles como la sombra que causa la superposición de las plumas. Un tercer elemento iconográfico son los falsos coralillos del cuerpo anillado, Trantilla cf. anuulata, atados en diversas partes del cuerpo de la diosa. Estos reptiles se asocian a Cihuatéotl, que representaba a la mujer que moría en parto, y principalmente a Tlazoltéotl, diosa de la inmundicia; lo cual es importante dada la relación entre ellas y Coyolzauhqui. Pero, en esta pieza, las serpientes tienen dos cabezas: son las temibles maquizóatl, culebras míticas asociadas a la muerte. He aquí la prueba más clara de la unión simbólica entre hermanos: a través de estas serpientes, el verdugo, el dios solar, deja su signo sobre el cuerpo de Coyolxauhqui. Y es que, según relata la Historia de los mexicanos por sus pinturas, a Huitzilopochtli también se le llamaba Maquizcóatl.

Coyolxauhqui, adornada con todos los símbolos posibles de guerra, sacrificio y muerte, posee una incuestionable belleza y conmueve hasta lo más profundo. Le toca representar el mítico drama que reproduce la batalla cósmica. El sol y la luna nunca pueden estar juntos, aunque están irremediablemente unidos en la indisoluble danza de vida y muerte que se aprecia en esta dinámica pieza.

Lourdes Cué. Licenciada en Historia del Arte. Actualmente es coordinadora de Publicaciones del Museo del Templo Mayor. En el estudio integral de Coyolxauhqui participa también el arqueólogo Fernando Carrizosa, el técnico restaurados José Guadalupe Vázquez y la bióloga Norma Valentín.

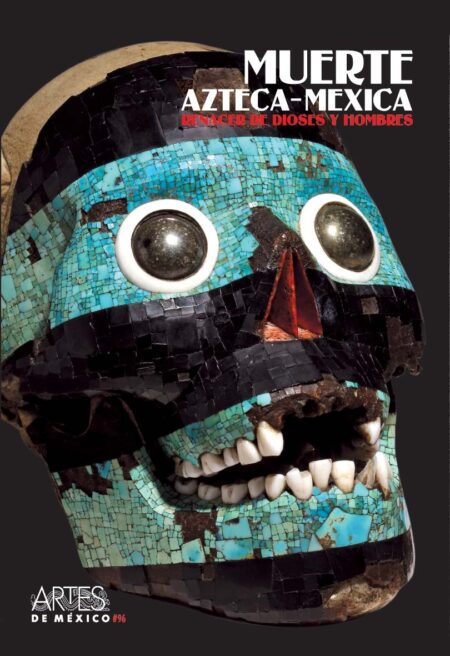

Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro Muerte azteca-mexica. Renacer de dioses y hombres no 96. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.