Los tepehuanes celebran las fiestas patronales mediante jornadas dancísticas lideradas por el Viejo de la danza o ja´ook, un personaje representado como el diablo y toro. Las máscaras muestran que su concepción trasciende la figura cristiana de maldad, para incorporarlo como una entidad transgresora que habrá que domesticar.

Una máscara no es ante todo lo que representa, sino lo que transforma, es decir, elige no representar. Igual que un mito, una máscara niega tanto como afirma; no está hecha solamente de lo que dice o cree, es decir, sino de lo que excluye.

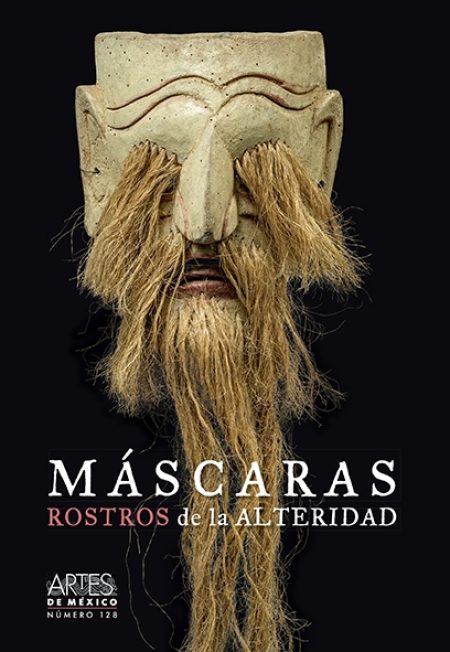

Los tepehuanes del sur de Durango (o´dam y au´dam) celebran coloridas y multitudinarias fiestas patronales en las que destaca el dispendio de los mayordomos y fiesteros, que proveen de alimentos a los santos patrones y a los participantes. Los danzantes, o ninidam, que acompañan a las procesiones de los santos rinden tributo con largas jornadas dancísticas, encabezadas por un Viejo de la danza: ja´ook (variente jauk), también llamado “el Toro”. Es el líder más experimentado, de mayor edad y un personaje contradictorio. Una máscara de madera exhibe su carácter de extranjero-mestizo como uno de sus principales atributos.

En la cosmovisión y mitología tepehuana, un ja´ook es un diablo, término que alude a un conjunto de entidades oscuras y acuáticas del inframundo, que, si bien se encuentran en el origen de la vida, pueden conducir a los humanos a perderse en las tinieblas. Aunque son de carácter siniestro, no se refiere al diablo cristiano. Hay varios personajes que son identificados en esta categoría como Chu´ulh (variante Ju´ulh), diosa de la tierra y devoradora de humanos, o Tobia´uhik, portadora de enfermedades. Los mitos establecen que Chu´ulh, quien vivía en Jokcha´m (el lugar de ja´ook), solía tomar la identidad de hombre o mujer para engañar a sus amantes -especialmente a aquellos que cometían incesto-, para luego devorarlo. En otra versión, Chu´ulh muere a manos de los tepehuanes, hartos de que se comiera a los niños durante las ceremonias agrícolas, llamadas mitotes o xiotalh.

En la celebración de un mitote en San Pedro Jícoras, en la que los jóvenes prueban el mezcal por primera vez, los habitantes invitaron a Chu´ulh y le dieron un brebaje elaborado con arañas, alacranes y vinagrillos. Se emborrachó tanto que cayó rendido. Lo cubrieron de leña y le prendieron fuego. Estalló y con sus huesos hicieron el caldo que luego le dieron de comer a su cónyuge, la iguana. De las distintas partes del cuerpo se formaron minas de hierro, plomo y cobre, algunos árboles frutales y también cientos de montañas. Chu´ulh juró vengarse y ahora se come a hombres y mujeres cuando mueren y son enterrados. Los tepehuanes aseguran que Chu´ulh, que es eterno, se fue a Norteamérica y que por esa razón los gringos son ricos, pues ellos supieran cómo extraer esos metales de la tierra y convertirlo en dinero.

Durante la década de 1990, don Nacho hizo de ja´ook, en Santa María de Ocotán, Juktir; portaba una de las máscaras más hermosas y mejor elaboradas de la sierra tepehuana (desafortunadamente no contamos con imágenes). Era de madera y había sido hecha por un carpintero oaxaqueño que vivía en la ciudad de Durango. Estaba pintada de blanco al igual que las otras de las regiones y contaba con barba y bigotes hechos con crin de caballo, resaltando el aspecto de mestizo. En el entrecejo, una lagartija verde labrada descendía desde la frente, llenado inscrita con pintura negra la palabra “toro”.

En Chianarkam o Santiago Teneraca, el hombre con el cargo del ja´ook convoca a los “ensayos”, rodando el pueblo al atardecer y emitiendo alaridos como si se tratara de un animal, un ave quizá, que grita “ninidam, ninidam baichi jim” “danzantes, danzantes,vengan”. En años recientes, no se ha documentado el uso de la máscara por este personaje, pero su carácter transgresor queda bien establecido. A diferencia de los danzantes, tiene permitido emborracharse mientras encarna al ja´ook.

Durante las celebraciones de la iglesia, el ja´ook encabeza a los danzantes, sus más férreos opositores, captores y finalmente las fuerzas luminosas que lo someterán. Se visten de blanco y llevan coloridos tocados de papel crepé, palma y sonaja. Su carácter opuesto al ja´ook queda bien establecido por diversas acciones rituales. Por ejemplo, en Chianarkam y en Santa María de Ocotán, pasada la medianoche del 24 de diciembre, los danzantes reciben al niño Jesús en sus manos y lo colocan en su pesebre de heno tras cortar el cordón umbilical hecho de palomitas de maíz insertadas en un hilo. En los días santos, el ja´ook y los danzantes se ausentan durante los días que Cristo yace en el Santo Sepulcro, y reaparecen el Sábado de Gloria para destruir el féretro y conseguir la resurrección.

Por el contrario, en Aicha´m o San Francisco de Lajas, el jauk (variante local en lengua au´dam) se adueña del pueblo bajo la figura de “el toro”, encarnada por dos hombres maduros que, durante los días que Cristo yace en el templo, se dedican a recorrer al pueblo emborrachándose y tocando, día y noche, una trompeta emulando el mugido del bovino. Contra toda solemnidad dictada por la costumbre, “los del Toro” se mofan del Cristo muerto. El jauk oculta su cara con una máscara improvisada hecha con una caja de cartón. Esto no resta importancia a su participación como jefe de los danzantes. Además, es indispensable que el jauk haya sido danzante para poder controlar a un personaje potencialmente peligroso.

En este lugar, los danzantes responden a las órdenes de la Virgen de la Candelaria. Son localmente llamados matachines, y cada año comienzan a bailar el 24 de diciembre, cuando la Virgen visita diariamente las casas del pueblo hasta la madrugada del año nuevo. Los matachines aparecen en la fiesta de su patrona el 2 de febrero. Sus atributos son ropa blanca, una sonaja, palma, un tocado de pluma de cola de urraca y un pañuelo rojo que cubre su cara. Cada año, los danzantes avanzan progresivamente desde la última posición en la fila hasta llegar a ser los punteros. Estos pueden tomarles seis años. En el séptimo año, los ejecutantes más experimentados y capaces de vigilar los esfuerzos de los más jóvenes pueden tomar el puesto de jauk. En el octavo, pueden aprender a tocar los instrumentos (guitarra y violín) que acompañan la danza y llegar a la posición de músicos.

En los días previos a cada celebración, los danzantes participan en los “ensayos” preparando el camino para la “llegada de los santos”. La Inmaculada Concepción apareció en la cumbre del Cerro del Alacrán, en Santa María de Ocotán, junto a una gran estrella y le dijo a un niño tepehuano cómo debían realizar el culto. Las fiestas rememoran la derrota del ja´ook por quienes observan apropiadamente todas las abstinencias dictadas por la tradición, principalmente por su antítesis: los danzantes. Estas celebraciones comienzan con una procesión en la que los danzantes, vestidos con sus inmaculados trajes blancos, preceden el paso de los patrones. Por su parte, ja´ook marcha a un costado distrayendo la atención de la gente que sigue la procesión, y trata de estorbar en su camino. Más tarde, mientras se danza en honor a los patrones, el ja´ook bromea; roba (con todo derecho) objetos a los venados ambulantes distraídos, y trata de desviar las ejecuciones de los danzantes. Hacia el final de la fiesta, después de que los mayordomos entregan la ceremonia a sus sucesores, los danzantes persiguen al ja´ook y le colocan un gran rosario en el cuello (hecho de masa de pinole con miel envuelta en hojas de tamal) con el que logran someterlo. Una vez “domesticado”, el ja´ook sigue a los danzantes de vuelta a la iglesia donde se ejecuta la última danza llamada “El toro” que simula la muerte del ja´ook. Al final, en el atrio de la iglesia con el ja´ook tendido en el suelo y pataleado, los danzantes lo cubren con sus capas satinadas, sus coronas coloridas, las palmas y sus sonajas.

El día de todos los Santos en Santa María de Ocotán se reúne mucha gente en el atrio de la iglesia en espera del paso de las almas de los difuntos que al día siguiente regresarán a Chametla, el lugar de los muertos en la costa de Sinaloa. Como parte de los preparativos las autoridades de la iglesia ensartan un sinnúmero de flores de cempoal en un hilo formando “rosarios” que colocan en diferentes lugares del pueblo, tales como las cruces del circuito procesional de los santos en la calle principal, formando cruces romboidales, rodeando el interior de las paredes del juzgado. El “rosario” más largo lo colocan en el interior de la iglesia. Dando una vuelta colgada de sus muros, éste rememora las entrañas que dejó Chu´ulh en su paso por la iglesia y por el pueblo, y que guía las almas de los difuntos en su camino.

Antonio Reyes Valdez. Investigador del INAH. Etnohistoriador de la ENAH, maestro en Antropología por la UNAM y doctor en Antropología Social por la Universidad de St. Andrews. Ha realizado estudios entre los tepehuanes de Durango y Nayarit.

Te invitamos a que consultes la revista-libro Máscaras. Rostros de alteridad, No 128. La encuentras disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.