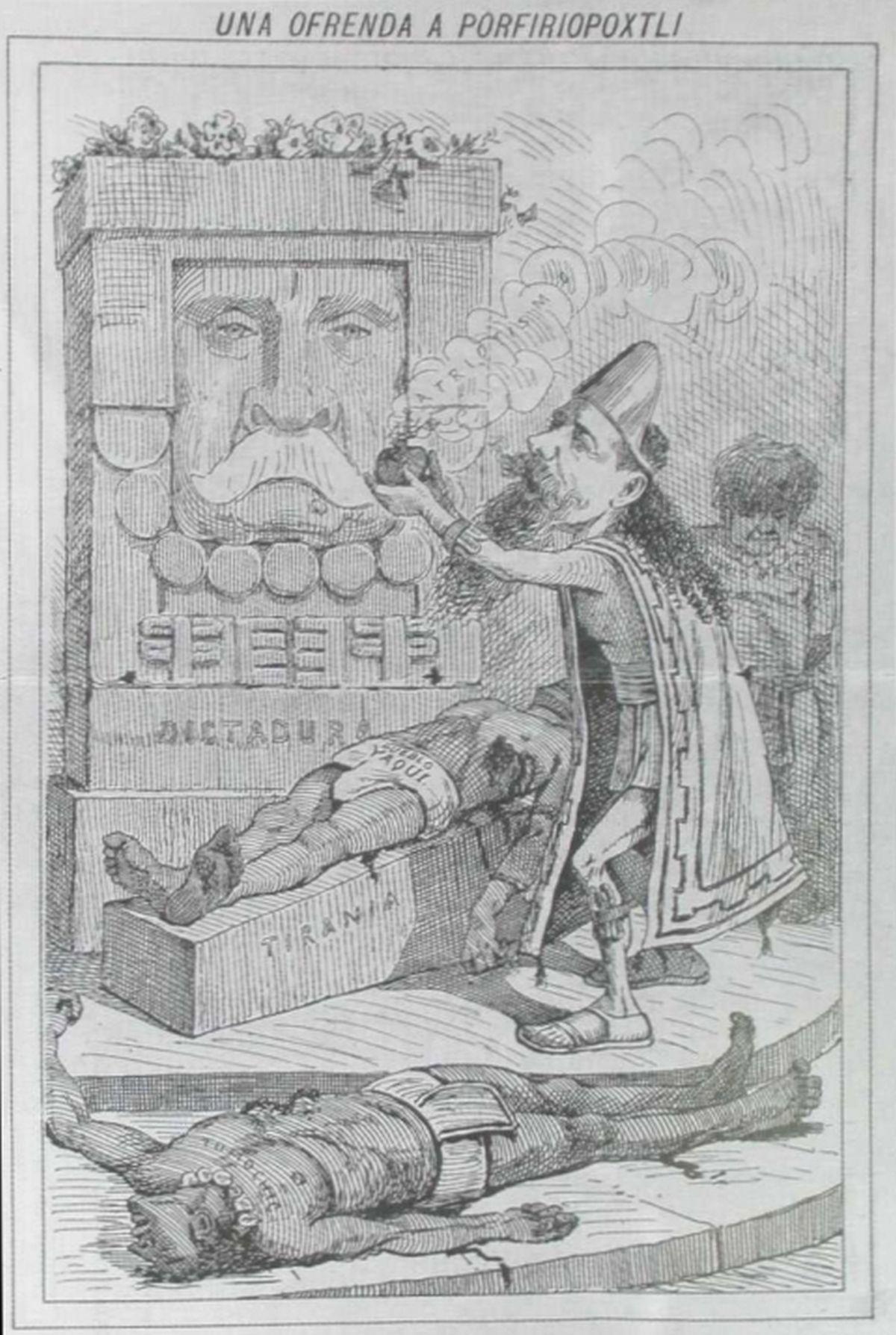

“¿Qué somos sino un triste planeta que refleja luz prestada: la luz de esa Francia artística, de esa Francia intelectual, esa Francia única, cerebro de Europa y del mundo entero?” Así evocaba en 1896 el poeta Amado Nervo, con una falsa amargura y mucha ironía, la atmósfera mundana del México de fin de siglo. Efectivamente, el Porfiriato fue la gran época del afrancesamiento. Al contrario de sus sucesores revolucionarios que lo interpretaron como la degeneración de las élites, el rechazo a ver y comprender la realidad nacional, los porfiristas valoraron altamente el cosmopolitismo, sinónimo de modernidad, de igualdad con las “naciones civilizadas”.

El Porfiriato no hacía más que continuar la tradición inaugurada por las Luces: desde el siglo XVIII, los mexicanos ricos hacían venir de Francia cocineros, peluqueros y sastres, era una migración “de lujo” que la Independencia no hizo sino acentuar. Relación de afinidad privilegiada y reconocida con la gran metrópoli cultural, París, con la lengua, las artes, la moda, el “espíritu francés”, el afrancesamiento es un conjunto de comportamientos y de gustos, así como un deseo de simular estar al día y marcar una distinción; es un símbolo de estatus social, de vocación por el progreso.

Afrancesamiento o cosmopolitismo es un poco lo mismo. París, alrededor de 1900, resume en sí misma a Francia y a la civilización de la Europa conquistadora, un puñado de naciones, con Gran Bretaña y Alemania, que proponen e imponen sus artes, sus técnicas, sus filosofías, sus modelos políticos. Pero también la idea de las capitales-metrópoli –Londres, Berlín y París--, sobre todo, se impone por su desarrollo demográfico, su poder de atracción sobre los extranjeros, la concentración de riquezas, de poderes, de talentos y de placeres de todo tipo. París es entonces la encrucijada de todos los viajes de aprendizaje en Europa.

La densidad de los intercambios nutre el afrancesamiento. Gabino Barreda funda la Escuela Nacional Preparatoria según los cánones pedagógicos del positivismo después de haber seguido los cursos de Auguste Comte. Las tarjetas de presentación de los técnicos y expertos del régimen porfirista resaltan su pertenencia a sociedades científicas internacionales. Con el Orden, el Progreso está a la orden del día. Para los ingenieros y los arquitectos no resultaba humillante imitar el modelo europeo de civilización, sobre todo el francés. La aptitud para imitar, para tomar en préstamo y adaptar las nuevas técnicas fue, por el contrario, considerada como una garantía de inteligencia, de competencia y de eficacia. Era una cualidad tan necesaria que las “naciones civilizadas” habían entrado en una competencia implacable para afirmar su supremacía: se trataba de no dejarse distanciar.

De este lado del Atlántico, se aspiraba a hacer de México una metrópoli. De hecho, la ciudad tenía un dos por ciento de extranjeros a fin de siglo, de los cuales la colonia francesa sumaba más de 1500 personas, entre comerciantes, hombres de negocios, arquitectos indispensables en la ingente obra urbana puesta en marcha por Porfirio Díaz, quien deseaba festejar en grande el Centenerio de 1910. Desde la época de la Reforma no se quería saber más de la ciudad española y barroca, de conventos y acueductos, ni de cúpulas de iglesias y campanarios. Las Exposiciones Universales sirvieron de banco de prueba para las experiencias nacionales. En 1889, México, como las naciones hermanas hispanoamericanas, comulgaba con Francia en la gran celebración republicana. Sin embargo, el pabellón de estilo azteca, concebido por los organizadores para representar a México, fue muy criticado en los siguientes años: no correspondía a las normas impuestas por la modernidad, a pesar de que albergaba, en homenaje a las proezas técnicas a la francesa, una reproducción en miniatura de la Torre Eiffel.

Para

la exposición de 1900, celebrada bajo la estrella del “hada

electricidad”, tras comprender la torpeza de 1889, México quiere

ofrecer la imagen de una metrópoli contemporánea. En un monumental

pabellón de estilo “internacional”, es decir, muy ecléctico,

situado frente al río Sena, México presenta sus progresos y

maestría en técnicas de punta.

La electrificación del alumbrado estaba avanzada, según el modelo parisino, “pues en la capital de Francia el alumbrado constituye no sólo un servicio público esmeradamente atendido, sino una magnífica decoración”. La exitosa imitación dio lugar a un legítimo orgullo: “Son pocas las ciudades de importancia, especialmente en Europa, que cuentan con un alumbrado público tan rico y tan uniforme como el que tiene México... Habla muy alto en favor de la cultura de la capital”.

Las redes del telégrafo y del teléfono se extienden; la primera línea de tranvías eléctricosm que une a México con Tacubaya, se inaugura en 1900, justo a tiempo para la exposición. La difusión de imágenes del progreso, en este periodo de intercambios intensos y de miradas recíprocas entre las naciones, es tan importante como el progreso mismo. Las tarjetas postales porfirianas evocaban la modernidad de la metrópoli mexicana: automóviles y bicicletas, cables eléctricos, calles impecablemente limpias, grandes avenidas con atractivas vitrinas. México contaba también con grandes almacenes: el Palacio de Hierro, una fundación barcelonnetta, el Centro Mercantil, construido por el arquitecto francés Paul Dubois.

México soñaba con la haussmanización (por George Haussman, quien dirigió la reforma urbanística de París). El Paseo de la Reforma, trazado según la voluntad de Maximiliano sobre el modelo de los Campos Elíseos, anunciaba el futuro. Un plano de la Ciudad de México, elaborado en 1904 por Emilio Dondé, proyectaba sobre el espacio geométrico de la antigua traza grandes diagonales en forma de estrella, alrededor de nuevas plazas, cortaba el corazón del tejido barroco para unirlo con las nuevas colonias residenciales. Sin embargo, la realidad lo lleva a la utopía. La haussmanización sería cosmética y arquitectónica más que urbanística. Se eleva la altura de los viejos inmuebles y la de los recién construidos, se traza la Avenida 5 de Mayo, que desemboca en el nuevo espacio arquitectónico situado a la entrada occidental de la antigua ciudad colonial. Aquí precisamente es donde se establece la obra urbana durante los años que preceden al Centenario.

Ministerio de Comunicaciones, Correo Central: la élite política pone el acento en la capacidad de México para adoptar los signos del progreso como las técnicas que le permiten integrar el territorio nacional (¿no es acaso el telégrafo el mejor medio para prevenir los disturbios en provincia?) y estar constantemente ligado a las “naciones civilizadas”. El Teatro Nacional, en construcción, toma como modelo el Palacio Garnier (la Ópera de París). Un arquitecto francés, Émile Bénard, es quien gana finalmente el controvertido concurso para la construcción de un grandioso Palacio Legislativo: “Toda la grandeza de la antiguedad, plegada a las necesidades modernas”, así resume él su programa, agresivamente neoclásico. La verdadera “antiguedad” mexicana, afrancesada y cosmopolita, no reside en los palacios aztecas, sino en lo grecorromano revisitado por el eclectisismo de fin de siglo. También es verdad que el arquitecto francés ofrecía la ocasión de rivalizar con la Casa Blanca de la gran república del norte...

En septiembre de 1910, la capital de la República sirve de escenario para las celebraciones del Centenario de la Independencia. Inauguraciones de monumentos, de estatuas y de edificios nuevos se suceden entonces en la metrópoli renovada. El decorado urbano, en plena mutación, está ahí para dar testimonio a los ojos de numerosas delegaciones extranjeras invitadas en esa ocasión (francesa y alemana, norteamericana y japonesa, española, sudamericanas) de los éxitos obtenidos por el régimen porfirista en su empresa de modernización. Algunos países extranjeros ofrecen estatuas a la ciudad: las de Humboldt, Washington y Pasteur conforman una galería de retratos que simbolizan la pertenencia de la nación mexicana a la “gran historia”, en la que los avances de la ciencia van de la mano con los de la libertad.

La organización del Centenario estaba claramente inspirada en la del Cementerio de la Revolución celebrado por los republicanos franceses en 1889. México festejaba, como Francia, a la vez el progreso y el acontecimiento fundador de la nación moderna. A la nueva Sorbonna, inaugurada en 1889, responde la refundación de la Universidad por Justo Sierray la construcción del Anfiteatro Bolívar. Como la Tercera República triunfante, el México del Centenario tendría sus congresos internacionales, sobre todo el Congreso de Americanistas que, en 1910, divide sus sesiones entre México y Buenos Aires.

Sin embargo, el México porfirista tiene más dificultades para conmemorar la insurrección de 1810 –símbolo de anarquía y de destrucción para un régimen preocupado por el orden-- que las que había tenido la Francia republicana de los años 1880 para celebrar la toma de La Bastilla. De todos modos, los símbolos de la modernidad política estaban ahí presentes; el monumento a la Independencia, sobre Reforma, coronado por el “genio de la libertad”, se inspiró en la columna de La Bastilla, construida durante el régimen de Luis Felipe. Si Hidalgo despierta sospechas, Juárez, en cambio, es un republicano ejemplar: tendrá su monumento sobre la Alameda. La Reforma liberal es celebrada como el advenimiento del México laico y progresista.

Sin duda, Porfirio Díaz amaba de Francia tanto la tradición republicana como el modelo napoleónico (del “segundo” imperio), como lo muestra el ceremonial de las fiestas patrióticas y del Centenario, en el cual el viejo caudillo aparece en traje militar con charreteras, rodeado por gendarmes a caballo ¿Pensó él, en septiembre de 1910, en el septiembre de 1870, en Sedan (ciudad donde fue derrotado Napoleón III), y el final sin gloria del régimen napoleónico? Sea lo que fuere, él eligió París para exiliarse después de las primeras victorias revolucionarias. Su muerte, en una Francia ya en guerra, anunciaba decididamente otra época: la condena del afrancesamiento por los nacionalistas mexicanos, las “naciones civilizadas” presas de la barbarie del enfrentamiento de los imperialismos. Sin embargo, don Porfirio podía descansar en paz en su tumba del cementerio de Montparnasse. Desde 1920 los grandes proyectos urbanos renacían, l' art déco –el Teatro Nacional se convierte en el Palacio de Bellas Artes-- y después el funcionalismo de Le Corbusier iban a marcar la fisonomía del México por varios decenios...

Annick Lempériére es doctora en historia por la Universidad de París-I. De 1995 a 1997 fue investigadora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) de la Ciudad de México. Estudia la historia política del siglo XIX y de la ciudad. Es autora del libro Les clercs de la nation, intellectuels, État et société au Mexique, 1910-1968.

Créditos de las imágenes de portada y entrada:

L'Exposition de Paris, La Librairie Illustrée, editeur, 1900, Paris Musées.

Juárez Ave., City of Mexico, Bain News Service, 1910-15, George Grantham Bain Collection, Library of Congress.