En una época en que las vanguardias arquitectónicas no eran sensibles al lenguaje vernáculo, ni a la poesía de la cotidianidad, Manuel Parra se aventuró por estos caminos. Y nos legó edificaciones cuya belleza ha sido desdeñada por muchos arquitectos que siguen ciegamente las tendencias dominantes. Ésta es una invitación a revisar los ámbitos de Parra con las claves de una estética sofisticada.

En el dilatado lapso de la vida profesional de Manuel Parra aparecen, tanto en el mundo como en México, una considerable cantidad de teorías, corrientes, estilos y modos de hacer arquitectura. Es interesante reconocer que en las seis décadas que abarca su abundante producción (de fines de la década de 1930 a la de 1990), ésta resulta contemporánea de obras pertenecientes a múltiples tendencias.

A lo largo del primer tercio del siglo XX, se encuentran todavía algunos ejemplos tardíos del academicismo y de la Bellé époque, cierta abundancia de Art déco, escasos pero virulentos ejemplos neoprehispánicos (desde el poblano hasta el californiano) y, por supuesto, está presente en las trincheras de vanguardia la corriente del modernismo racional y funcionalista que logra untoconsagrarse como la única expresión válida de la arquitectura contemporánea, en especial de la década de 1940 a la de 1970, periodo en el que cualquier manifestación que se ubicara fuera de esos principios se consideraba equivocada y arquitectónicamente inaceptable.

A principios de la década de 1980 aparecen el postmodernismo, el constructivismo y el deconstructivismo, el minimalismo, el regionalismo crítico y el contextualismo. Recientemente se instala en la cúspide de la fama la obra de autor, el caso único, singular, autónomo, inédito, original e inevitablemente protagónico. Y a esta lista aún habría que agregar un buen número de modas, más o menos efímeras, pero a veces publicadas y celebradas extensamente por los medios.

En este contexto de cambio y variación, la obra de Manuel Parra se presenta como una manifestación abiertamente excéntrica e insólita. Excéntrica porque se mantiene al margen y no hace concesiones a ninguno de los movimientos que aparecen y desaparecen en su tiempo. Insólita porque descubre un lenguaje que logra estructurar con sólida consistencia y media el que se expresa con fuerte y atractiva personalidad. Un lenguaje que no es –como muchos concluyeron en su momento– una automática derivación de los materiales que utilizaba, ni tampoco una réplica estilística sustentada en consideraciones historiográficas –como muchos otros pensaron. Su lenguaje arquitectónico es una conquista personal que le abrió (y que ofrece a otros que estén dispuesto a explorarlo) un estimulante abanico de posibilidades creativas que él se encargó de explotar con fidelidad e insistencia.

Su abundante obra, realizada tanto en la Ciudad de México como en muchos lugares del interior de nuestro país y también en algunos sitios de España e Italia, tiene, entre otras características, la de concentrarse de manera constante y preferencial en la escala de la casa habitación. Consciente de que ésa es su escala, se mantiene y profundiza en ella sin incursionar casi en otros temas. Proyecta sus casas para distintos niveles socioeconómicos, desde aquellas modestas que construye para sus artesanos en colaboración con ellos, hasta las grandes residencias sin restricciones de costo, pasando naturalmente por una notoria mayoría de las realizadas para clientes de un nivel promedio. Y todas se muestran concebidas con el mismo cariño, con el mismo cuidado y están trabajadas con el mismo ingenio y dedicación, sin distinción ni preferencia respecto a los recursos del cliente.

El uso de materiales de demolición –en particular en sus obras iniciales–, en lo cual es precursor y que no se limita a los materiales para la obra gruesa sino también a los componentes y los detalles, tiene diversas implicaciones tanto históricas como individuales. Conviene recordar que en la primera mitad del siglo XX, y sobre todo en el periodo entre las décadas de 1930 y 1950, la demolición de construcciones antiguas fue en nuestro país un hecho tan común como poco controlado, un tema entonces en boga, estaba cargada de consideraciones ideológicas de indeseable dependencia, hacia España primero y hacia Francia después. Estas ideas dieron pie a que tanto la arquitectura virreinal como la realizada en la etapa porfirista fueran vistas, en general, con poco aprecio por el México posrevolucionario y, en consecuencias, que su destrucción fuera, si no provocada (aunque algunas veces lo fue), sí permitida sin mayores restricciones.

Adquirir en ese tiempo materiales de demolición resultaba muy económico ya que, de hecho, eran considerados como desperdicios. Pero al margen de las ventajas de costo, es necesario reconocer que al comprarlos y reutilizarlos. Manuel Parra contribuyó a proteger una serie de elementos del patriotismo histórico que, de no ser por su interés, se hubieran perdido sin remedio, como sucedió con una muy buena parte de nuestras riquezas arquitectónicas y urbanas. Tal vez del aprecio y la afinidad hacia esos objetos nació Manuel Parra el gusto por la pieza como un valor autónomo y de ahí afloró su especial cuidado en manejar la escala del detalle en sus edificaciones. Cuando la ornamentación era considerada una manifestación indeseable y una expresión cercana a lo pecaminoso, es posible que su espíritu contestatario haya encontrado en ella un modo y un medio para expresar su desacuerdo con la arquitectura de tono intencionadamente escueto que en ese tiempo intentaba imponerse. Creo que esa afinidad también está presente en su exigencia personal y genérica de las cosas de calidad. Era notable su placer por los guisos, los aromas, los tragos y los postres especiales, que surgían de la siempre segura y prometedora cocina de su casa, bajo la sabia guía de su esposa Leonor; su gozo con la buena conversación y la buena compañía, con la buena música y la buena lectura, en síntesis, la atracción por todos los placeres que puede brindar la vida cotidiana. Estoy convencido de que muchas de las características de su lenguaje arquitectónico proceden de ahí, y también (tal vez por alguna íntima tristeza reaccionaria) que muchos de los matices de su obra evocan la intimidad de los poemas de Ramón Lopéz Velarde, como el que habla de espacios y de ambientes, de sonidos y de recuerdos:

A la hora de comer, en la penumbra

quiera del refectorio, me iba embelesando

un quebradizo

sonar intermitente de vajilla

y el timbre cadencioso

de la voz de mi prima.

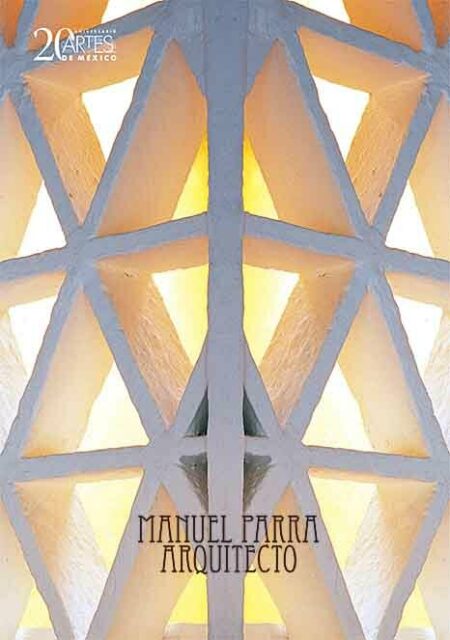

La sinfonía de los objetos con las piezas, a las que reconoce un valor intrínseco, lo lleva a utilizar, en las escalas menos, esa suerte de pedacería que proviene de las edificaciones demolidas para reunificarla en otros contextos, para relacionarla de otras maneras y para hacer intervenir, como parte de la fábrica constructiva, nuevos y muchas veces insólitos componentes, como las botellas incrustadas en los muros, con las que logra peculiares efectos de iluminación; los petates o los sarapes como sucedáneos de tapetes y alfombras; los visillos en vez de las cortinas; o, con un uso más tradicional, las oxidadas rejas de hierro forjado, las puertas de madera carcomida, los tornos para pasar la comida, las ventanas cuadriculadas con vidrios pequeños enriquecidas con oscuros y ventanillas. En las escalas medias, el uso frecuente de chimeneas, de campanas en las cocinas, de alacenas, de quiebre en los muros o de acentuados umbrales en puertas y ventanas; un amplio repertorio de rincones, un manejo gradual de la luz que reúne luminosidades y penumbra, confinamientos con vistas distantes, transiciones porticadas que articulan el dentro y fuera, el patio y el jardín como espacios para transitar y para vivir, no sólo para ver.

Estas maneras y estas consecuencias –que pudieran llamarse ambientales– en el uso de los componentes no se presenta ni se ofrecen como propuestas de orden estético o como ingenua muestra de buen gusto personal; están sólidamente ancladas en un orden derivado de la naturalidad con la que utiliza y maneja los procedimientos constructivos tradicionales, el afectuoso cuidado que pone en recuperarlos y el especial ingenio que lo inspira para trabajarlos, el respeto por sus características y su fina sensibilidad para explotarlos.

Carlos Mijares. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura. Entre sus obras más importantes se encuentran la fábrica de Vehículos Automotores Mexicanos, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Ciudad Hidalgo, la capilla del panteón de Jungapeo, Michoacán, y la iglesia de Christ Church en la Ciudad de México. Desde que la UNAM fue trasladada a Ciudad Universitaria, ha sido profesor en esta institución. Ha enseñado en la Universidad Iberoamericana y en otras universidades del país y del extranjero. Ha recibido numerosos premios. Se ha singularizado por su origen utilización del tabique, así como por su amplio conocimiento y aprecio de los sistemas constructivos tradicionales.

Te invitamos a que consultes la revista-libro Manuel Parra. no 89. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.