Para poder escuchar y ver a las tejedoras en donde viven y trabajan, el equipo de Artes de México realizó un pequeño viaje por algunas regiones de los Altos de Chiapas. Ésta es una zona de tzotziles y tzeltales: las dos grandes etnias. Cada pueblo cuenta con una indumentaria específica que lo diferencia de los demás; de hecho, nos asombraron la riqueza y la gran cantidad de textiles. Además de la ropa para el diario, existen también prendas especiales que generalmente son usadas en ocasiones festivas o religiosas que forman parte de sus rituales. Ésta es la narrativa de un cálido encuentro con las continuadoras de una tradición que no debe morir.

Los tejidos de Chiapas que nos han sido posible admirar forman una especie de lenguaje rico en fuerza y belleza. Un lenguaje en gran parte cifrado como nos lo parecen las culturas tradicionales. Descifrar el secreto que guardan esas formas bellas es toda una aventura a la que vale la pena lanzarse. Una de las características de lo que se conoce como la nueva historia, corriente que se inició en Francia en el siglo XX, es que retoma como documento histórico aquello que a los historiadores tradicionales no les parece elocuente.

Los textiles de Chiapas hablan de historias antiguas y modernas a quien quiera escucharlos, de esos pueblos indígenas celosos de sus costumbres en el México contemporáneo. Hablan de culturas y de la imagen que los hombres diferentes tienen de sí mismos y de los otros. Hablan de la mentalidad de una parte de México donde la tradición de crear belleza se ejerce cada día. El primer paso de esta aventura tenía que ser el visitar los pueblos donde estos tejidos nacen y escuchar a la gente que los crea.

El primer lugar que visitamos fue Venustiano Carranza, un pueblo que se encuentra en las faldas de un gran cerro. Buscamos a doña Pascuala Calvo Solana, maestra de tejido de las niñas de la Casa de la Cultura, pero se había ido al mercado. Nos la encontramos en una calle llevando sobre la cabeza un enorme ramo de flores. Llevaba una blusa azul marino con bordados muy finos de hilo blanco y la enagua que se usa ahí, cuyas uniones de los lienzos están adornadas con bordados de colores brillantes. Ella misma se la había hecho. Hablando de la enagua nos dijo:

“Las enaguas originales de aquí van más adornadas cuando vamos a misa. Las sencillas nos las ponemos para ir al mercado o para estar en casa. Los dibujos son nopalitos (en tzotzil pe toc), a estos otros los llamamos cola de alacrán. Los pájaros adornan las faldas originales, en cambio los nopales se usan más en las naguas modernizadas. Bordar una falda lleva tres meses; tejerla uno. Después las mandamos a San Cristóbal de Las Casas a teñir y entonces quedan listas”.

La conversación giró en torno a la importancia de conservar la tradición del textil. Doña Pascuala está empeñada en que las niñas aprendan bien este oficio y nos dijo al respecto: “mi ropa jamás, jamás la dejo. Desde un principio lo dije me voy a morir en mi ley”. En las calles de Carranza vemos a muy pocos hombres llevando el traje del lugar, que consta de una camisa que se hace con el mismo tejido que los huipiles de las mujeres y que está hecha con una tela blanca, delgada, con hilera de bordados del mismo color. Los pantalones son largos y llevan figuras rojas y verdes, en forma de cacahuate, bordadas por toda la prenda. Sobre este hermoso traje doña Pascuala nos dijo: “El pleito que tenemos con los hombres es que ya no quieren usar su traje. Ellos dicen que los caxlanes, los mestizos, se burlan de ellos. Otros no lo usan porque están estudiando fuera. Ahora los trajes de hombre se están modernizando, los colores cambian , ya no ponen atención a lo original”.

Al irnos mostrando los instrumentos con los que trabaja en el soleado patio de su casa, Pascuala nos contó que a ella no le había enseñado a tejer su madre como es la costumbre, “Tal vez se encontraba aburrida o quizá no tuvo el chance de aprender. Yo desde los cinco años tenía muchas ganas de aprender. Fui con mi tía de ojos verdes, guera, delgadita y le dije que quería aprender, pero que mi madre me pegaba en las manos. Poco a poco fui haciendo el pajarito, el gusanito, el cerrito hasta que aprendí todo”. Doña Pascuala ha ganado muchos premios por sus bordados y está dispuesta a entrar en todos los concursos que se abran.

Al día siguiente nos encontramos en un lugar muy diferente de Carranza: San Juan Chamula. Antes de llegar a Chamula observamos a lo lejos, dispersas por el campo, entre las hortalizas o pastoreando a las ovejas, manchas azules que son los rebozos que llevan las mujeres. Muchas de ellas llevan sobre la cabeza un chal en forma de cuadro con borlas rojas en las esquinas. Juan Gallo, artista y director de la Casa de la Cultura, nos esperaba para llevarnos con doña Petrona López de Chavinik, a quien le dicen “Señora mayordoma de San Sebastián” porque con su difunto esposo ocupó ese cargo, Juan Gallo nos tradujo poco a poco lo que ella nos iba narrando. Con voz dulce y rimada nos contó en tzotzil los rezos que le hace a San Juan Bautista, a Santa Rosa y a la virgen del Rosario, Juan nos dijo que para los chamulas estas dos santas son como diosas. Ellas fueron las primeras que tejieron y quienes enseñaron a las chamulas el oficio. Muchas veces las sueñan mostrándoles cómo bordar un diseño especial. A ellas les prenden velas y les piden que el tejido que realicen sea del agrado del hombre a quien está destinado o que lo venda pronto y bien. Según Juan Gallo, a doña Petrona le pasó algo que sucede con frecuencia entre los chamulas. A los 14 o 15 años soñaba que el tejido se le rompía, que sus telas no le salían, a pesar de llevar muchos años aprendiendo el oficio. Muy poco tiempo después de esos sueños se dio cuenta que ya dominaba el arte del tejido. Su sueño resultó ser contrario a la realidad. Al mostrarnos su telar de lana Juan Gallo hizo referencia a las ovejas. En Chamula el borrego es un animal casi sagrado. No se mata, ni se come. Un borrego puede ser vendido a otra familia. Se cuida que el animal esté de buen humor y que no se ponga triste porque de otro modo no da buena lana. Si la oveja no está bien se reza al santo pastor y se le lleva un poco de sal para que el borrego no muera. Antes de trasquilar al cordero se le agradece la lana. Al final de está conversación invitamos a otras tejedoras y a doña Petrona unos refrescos que ella misma vende. El sol de la montaña es engañoso. El aire frío y los rayos resultan una combinación peligrosa que quema la piel sin que nos demos cuenta. Nos despedimos de Juan Gallo y de las tejedoras.

Salimos de Chamula rumbo a San Cristóbal y al doblar la primera montaña nos encontramos en un pueblo sorprendente: Zinacantán. En los rebozos de las zinacantecas, el azul de los rebozos chamulas se convierten en un torrente de rojos, rosas y amarillos. En su pequeño valle cerrado se ven muchos invernaderos que contienen todo tipo de flores, especialmente crisantemos, gladiolas y claveles; en realidad son adornos de colores violentos bordados en los ponchos de los hombres. Pascuala Vásquez Hernández, joven tejedora de 19 años, nos dice que los solteros usan muchas flores en sus ponchos, no así los casados. Ellos prefieren un atuendo más sobrio. Otra manera de diferenciar el atuendo entre un soltero y un casado es el tamaño de los pompones del mismo poncho. Los solteros los usan más largos.

Mientras teje en un patio perfectamente organizado de la casa de su madre, la joven nos relata lo que sucede cuando nace una niña en Zinacantán. “Al nacer vamos a buscar a la partera. Alrededor de la recién nacida colocamos todos los utensilios: el telar, el machete para traer la leña, el molcajete, etcétera. Después de bañar a la bebé en agua salpicada con hojas de laurel, la partera entrega todos los instrumentos. Encendemos incienso y bebemos pox, la bebida alcohólica ritual de la región. Luego comemos para festejar este nacimiento”. La madre de Pascuala, doña Agustina Hernández Pérez, nos observa desde la cocina, que es un espacio separado de la casa. Toda la casa tiene los espacios muy bien distribuidos. El patio está adornado con muchas plantas. El colorido de la ropa que está tendida da más vida al lugar. Al llegar Petrona, la hermana de Pascuala, que ha tenido más contacto con extranjeros, la conversación se agiliza: ella domina mejor el español. Dice que lo que más le gusta son los colores chillantes. Teje desde los 12 años y ahora que “ya es grande” (28 años) domina plenamente el oficio del tejido. Orgullosa saca su vestido de bodas: “Mi madre hizo este vestido de matrimonio. Las plumas son de gallina. Se deben escoger las más blancas porque si se toman de las amarillas el huipil adquiere un aspecto de suciedad. Primero hay que lavarlas muy bien y luego hay que dejarlas secar. Más tarde se hace el telar y se teje la tela con plumas y todo”.

El antropólogo y fotógrafo Ricardo Martínez Hernández dice, en su libro K´uk´umal chilil, el huipil emplumado de Zinacantán, que el huipil emplumado es del más puro estilo azteca y que en el siglo XVI pasó a ser una pieza fundamental de los atuendos ceremoniales de los Altos de Chiapas. En la actualidad Zinacantán es el único lugar donde perdura esta tradición. También señala cómo este huipil simboliza el bien matrimonio. “Al utilizar el plumaje de gallina se está ejemplificando un ser sobredomesticado. Es decir, tiene alas pero no puede volar, anda en dos pies pero están acorraladas al depender de los humanos para su alimento, se mantienen cerca de las casas aunque anden sueltas. Esto mismo se espera de las novias”. Sin embargo, el mismo huipil cumple una función inversa en la fiesta de San Sebastián de Zinacantán que celebra la última victoria de los zinacantecos sobre los conquistadores españoles. Son los alféreces de San Lorenzo y santo Domingo que ese año han cumplido con su cargo los que llevan puesto el K´uk´umal chilil, que representa a las damas españolas, consideradas como vanidosas y materialistas. Es un personaje que critica el comportamiento de la mujer incorrecta, la que sirve para el matrimonio. Por medio del humor se exponen los valores éticos que no deben regir a la mujer zinacanteca.

Nos despedimos de Petrona, Pascuala y doña Agustina para seguir el recorrido hacia San Pedro Chenalhó. A medida que nos vamos internando por la sierra el aire se hace más espeso, la luz más tenue y el paisaje más majestuoso. La piel quemada por el sol de Chamula empieza a sentir en la frente el intenso frescor de las montañas húmedas. Chenalhó se encuentra en una hendidura formada por dos cordilleras que corren paralelas. A las cuatro de la tarde, los cerros se han vestido de nubes, y el pueblo está casi en silencio. No nos cuesta mucho trabajo encontrar a Me Peshu, María Peréz Peso, una tejedora muy experimentada del lugar, de más edad que las otras. Incluso hace algunos años llevó su trabajo al Smithsonian Institute de Washington.

Margarita de Orellana. Es doctora en historia por la Universidad de París. Es directora de Artes de México y autora de los libros La mirada circular, el cine norteamericano de la Revolución Mexicana 1911-1907, Imágenes del pasado: el cine y la historia, 1985; Villa, Zapata y la Revolución Mexicana, 1988 y La mano artesanal, 2002. Es coautora de los libros Guerres Révolutionnaires au Cinéma, 1984; The Social Documentary in Latinamerica, 1990.

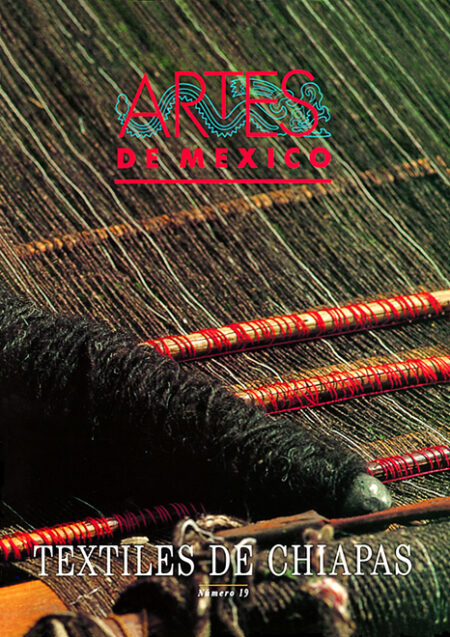

Te invitamos a que consultes la revista-libro Textiles de Chiapas. no 19. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.